在今北京十三陵景区内,从明成祖朱棣的长陵,到明熹宗朱由校的德陵,相互之间的距离并不算遥远。唯有末代皇帝崇祯帝朱由检的思陵,却凄凄惨惨地偏在一隅,看上去与其他十二座皇陵格格不入。

身为亡国之君,怎么还会有陵寝?毕竟清末帝溥仪、宋末帝赵昺、金哀宗完颜守绪、辽末帝耶律延禧、唐末帝李柷等人,可没有人再为他们修建一座帝陵。然而也正因为是亡国之君,崇祯帝的这座思陵,破天荒地成为了皇帝、皇后以及贵妃的合葬陵,甚至于陵园内还有一座陪葬的宦官墓。

思陵的前世今生在今扬州东关街东首的南侧,原有一条田家巷,因为崇祯帝田贵妃出生于此而闻名。

据崇祯四年(1631年)进士杨士聪所著的《玉堂荟记》记载,“田妃父宏遇陕西人,久住在京,曾为千总官,其妻吴氏,妓也。田妃亦非其女,乃有此一段富贵,在京无所不结纳,每科道命下,遍拜之,设筵以款,科道皆乐与往还。”而且她从小就被培养读书画画以及音乐的技能,有很大的可能就是传说中的“扬州瘦马”。

之所以要提到田氏,因为思陵的开端就来源于她。

恭淑端惠静怀皇贵妃

崇祯十五年(1642年)七月十五日,皇贵妃田氏薨逝。崇祯帝朱由检大为哀恸,一面为田氏辍朝三日,一面又将其追谥为“恭淑端惠静怀皇贵妃”。

田秀英

田氏,原籍陕西西安,后随其父田弘遇迁往扬州。由于从小接受了“系统”培养,田氏在十二三岁的时候便已经能够吟诗作赋,才女之名传颂一方。天启六年(1626年)六月,明熹宗朱由校下旨为唯一在世的弟弟信王朱由检选婚。在礼部报上来的七十七名候选女子之中,老太妃妃刘氏选中了原籍苏州府吴县的周氏为信王妃,而才貌双全的田氏仅仅成为了信王侍妾。天启七年(1627年)八月二十二日,熹宗驾崩,年仅二十三岁。因其无嗣,故而信王朱由检于二十四日,以“兄终弟及”的方式入继大统。

即位之后,朱由检册立信王妃周氏为皇后,封田氏为礼妃,又将东六宫之一的永宁宫更名为承乾宫,以供田礼妃居住。田氏的出身很可疑,但她也因此有才女的美名,素来深得崇祯帝朱由检的宠爱。崇祯元年(1628年)四月,田氏被册封为贵妃,在宫中的地位仅次于周皇后一人。

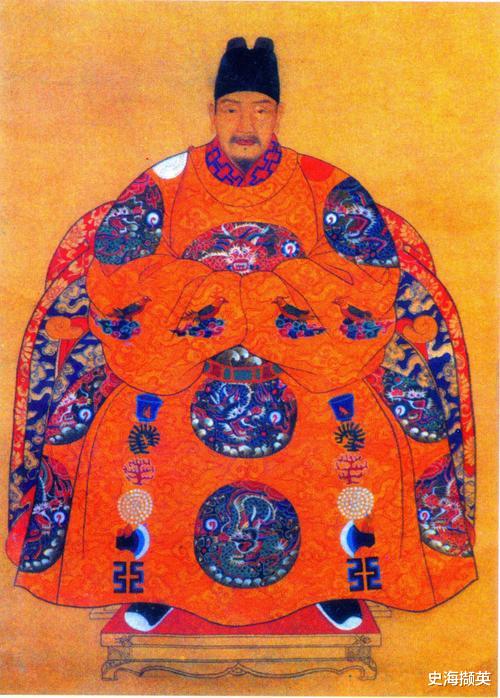

朱由检

崇祯十四年(1641年)春,朱由检进封田贵妃为皇贵妃,让她搬往启祥宫,称东宫皇贵妃。只可惜至此之后田皇贵妃便疾病缠身,终于在次年香消玉殒。田氏共四子:永王朱慈炤、悼灵王朱慈焕、悼怀王朱慈灿及皇七子,但只有永王一人存活。田氏薨逝后,崇祯帝将她的画像放在长椿寺内供奉,可惜日后毁于兵火。《陶庐杂录》记载:“长椿寺旧藏明慈圣李后、孝纯刘后、田妃三像。兵火后,孝纯像仅存。”

出于对田氏的宠爱和思念,崇祯帝没有将她葬于金山,而是在天寿山内为其选了一块吉壤。然而此时的大明王朝已经处在风雨飘摇之中,历经一年多的施工,墓园地宫才堪堪完成。崇祯十七年(1644年)正月,田氏入葬天寿山墓园。

崇祯帝与周皇后

崇祯十七年(1644年)三月十八日,李自成义军攻破北京城。崇祯帝走投无路,只得让周皇后先行自尽殉国。然后带着宦官王承恩一起登上煤山(今北京景山公园),于十九日清晨自缢而死。王承恩忠心耿耿,也在崇祯帝前跪缢而死。

直到三月二十日午间,朱由检的遗体才被发现,当时他身穿蓝色道袍,右脚穿着袜子和红方舄,披头散发遮住了面目。李自成命人用两扇门板装着崇祯帝和周皇后的尸身,在东华门一侧停灵,“二十三日辛亥,殓先帝、先后于东华门,梓宫二,先帝用丹漆,先后用黝漆;加先帝翼善冠,滚玉渗金靴,先后袍带亦如之,同移庵内。”文武大臣中来此哭拜者不过寥寥三十人而已。

思陵

由于朱由检生前并未修建陵寝(据称是因为在天寿山找不到吉壤),而诚意伯刘孔昭为皇帝选的吉壤又远在蓟州凤台山(今河北遵化清东陵所在地),李自成思来想去,决定将崇祯帝后葬于田贵妃墓中。

三月二十五日,大顺政权的顺天府官员命人打开田贵妃墓室,于四月初四日将崇祯帝后葬于其中。由于囊中羞涩,朱由检的葬礼总共只花了三百五十千文(约合二百三十三两白银),而且全由昌平州的官吏募捐而来,这位大明王朝的末代皇帝就此草草下葬。

清朝的修缮

四月二十二日,李自成大军在明朝山海关总兵吴三桂以及清朝摄政王多尔衮的夹击之下,溃败于一片石主战场。当月三十日,李自成撤出北京,清军则在五月初二日正式占据京师。

清军入关之时,打着为崇祯帝复仇的旗号,故而在占据京师之后立刻为朱由检发丧三日,并为其上尊谥曰“钦天守道敏毅敦俭弘文襄武体仁致孝庄烈端皇帝”,庙号“怀宗”,陵号“思陵”。据史书记载,当时思陵之中一共有三块神主牌位,其中朱由检居中,题为“大明怀宗钦天守道敏毅敦俭揆文襄武体仁致孝庄烈端皇帝”,周皇后居左,题为“大明孝敬贞烈慈惠庄敏承天配圣端皇后”,田贵妃居右,题为“恭淑端慧静怀皇贵妃”。

由于思陵的前身只是贵妃墓,相对来说规制狭隘,于是顺治帝一面下旨以礼改葬崇祯帝,一面又对思陵地面建筑进行改建。然而此时已经改朝换代,前朝皇帝的陵寝,实质上并没有人当一回事,所谓“故君之事,既无赏可冀,又无罚可畏”。

曹化淳

前司礼秉笔太监、东厂提督、总提督京营戎政的曹化淳是朱由检在信王府便陪伴在他身边的亲信太监,甲申之变时早已退休六年之久,东林党人还是将献门的罪名扣在了曹公公头上。此时,顺天府杨博、宛平杨时茂等分别上疏参告曹化淳“开门迎贼,贼入城,挺身侍从,今清入都,又复侍从,此卖国乱臣,虽万斩不足服万民心。”曹化淳上疏辩诬,奏辩甚力。奉旨:“曹化淳无端抱屈,心迹已明,不必剖琛,该部知道。”甲申之后,启门之说,仍广为流传。曹化淳阅读南方传来的野史笔记时,见仍有“捏诬之语,”深恐“流传既广而秉笔者不加确察,便成无穷之秽”,遂于康熙元年(1662年)去世前作《被诬遗嘱》及《感怀诗》四首,并抄录旧稿《记事俚言》和《剖陈疏稿》、《告归底册》,分发给诸子侄。《被诬遗嘱》及《感怀诗》,经曹氏后人传承抄录,仍保存完整。《遗嘱》较长且为文言,《感怀诗》情真意切,愤懑与无奈溢于言表。如《忽睹南来野史记内有捏诬语感怀》诗:“报国愚忠罔顾身,无端造诬自何人?家居六载还遭谤,并信从前使不真。”在听说思陵进度缓慢之时,曹化淳于顺治元年(1644年)十一月上奏予以催促,而顺治帝立刻朱批,要求督修官员不得推诿:“思陵作速经营,已奉有旨,该监何得玩泄?冉维肇等姑且不究,著即刻期赴工,先开隧道,其余俟来春报竣。如再延诿,定行重治。”

经过顺治帝的严旨切责之下,思陵的营建工程终于在顺治二年(1645年)九月竣工。此时平西王吴三桂捐银一千两,外加此前剩余的银两,清廷在思陵内又为崇祯帝修建了香殿。

到了顺治十六年(1659年)的时候,清廷终于发现当年为崇祯帝这个亡国之君上庙号,似乎是一个笑话,于是在当年十一月宣布革去“怀宗”这个庙号,改谥朱由检为“庄烈愍皇帝”。从《钦定古今图书集成・方舆汇编》所引《肃松录》的记载来看,此时思陵碑亭内崇祯帝的谥号已经改成了“大明钦天守道敏毅敦俭宏文襄武体仁致孝庄烈愍皇帝”。

乾隆十年(1745年),刑部左侍郎钱陈群发现思陵年久失修,搬出当年顺治帝的圣旨,请求清廷对其进行修葺。乾隆帝同意了钱陈群的请求,命直隶总督那苏图督办改工程,费银一万三千余两。

而到了乾隆五十年(1785年)的时候,清廷再次对十三陵展开大规模修葺。在这一次工程中,思陵陵门改造为硬山顶式的三间门楼,享殿也变成了面阔五间,进深三间的单檐歇山顶式建筑,和原先相比也算是大为改观。

思陵

此外在明清易代之际,不少文人学者并不以思陵指代崇祯帝陵寝,而是将其称为“攒宫”。意思就是国恨家仇未报,崇祯帝现在的栖身之所,并不能被认作是正统的帝陵。就像当年南宋称临安为行在,诸帝陵为攒宫一般:“昔宋之南渡,会稽诸陵皆曰攒宫,实陵而名不以陵。《春秋》之法,‘君杀,贼不讨不书葬’,实葬而名未葬。今之言陵者,名也。未葬者,实也。实未葬而名葬,臣子之义所不敢出也。”

拿规模宏大的明成祖长陵、明世宗永陵以及明神宗定陵来和思陵相比,自然不公平。成祖是盛世之主,世宗和神宗一个在位四十五年,一个在位四十八年,陵寝耗资巨大,在整个十三陵都是出类拔萃的存在。但是即使是和此前占地面积最小的明宣宗景陵相比,思陵也要寒酸落魄得多。

从风水学上来说,如果把标准降低到贵妃墓,思陵虽然穴局左右不对称,来龙又是支脉下脉,但是局美砂美,也算是中上格美地。但如果拔高到帝陵,自然是远远不能合格。然而崇祯帝作为亡国之君,身后居然还有一座相对完整的陵园,已经算是不幸中的大幸了。

思陵

清朝灭亡之后,由于连年混战,外加思陵不像其余十二座帝陵那般有充足的防护措施,故而屡被盗掘,估计崇祯帝、后以及田贵妃都已经尸骨无存。

另外再说一句,对于慨然殉国的王承恩,清廷给予了相当的礼遇,不但将他葬在思陵门外,其碑文还由顺治帝亲自撰写,褒奖他“贞臣为主,捐躯以从”。