近年来,淮海战役成了一个热门话题,除了“淮海战役由谁指挥?”这个争议不止的问题外,还有一个值得探讨的疑问,即:淮海战役总前委有必要设立吗?

为何会有这个疑问呢?

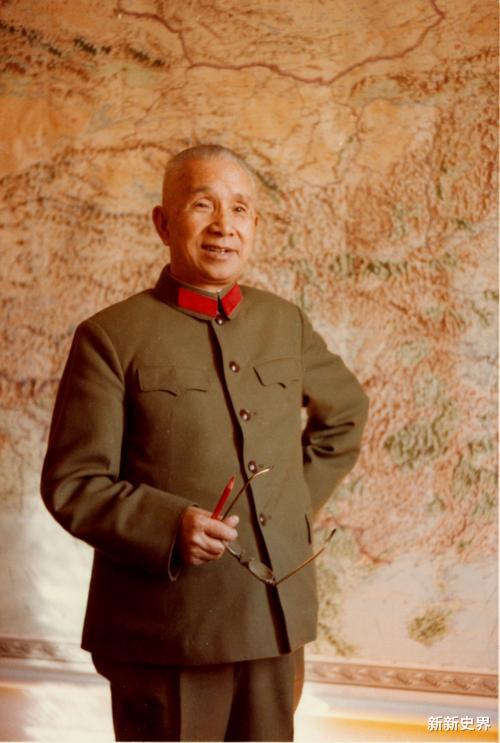

请注意一个细节:淮海战役总前委成立于1948年11月16日,目的是为了确保战役顺利进行,由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等人组成前委班子。但是,整个前委班子仅在1948年12月17日开过一次会,而且研究的主题是战后休整和渡过长江作战问题。

于是,有人就此认为,淮海总前委根本没有必要设立。

事实果真如此吗?

一,“五没有”机构

根据《淮海战役史》作者的说法,淮海战役总前委是一个没有机构的“机构”,没有具体办公地点、没有以总前委名义下达过命令、没有以总前委名义向中央请示问题、没有统一召开过研究淮海战役的会议,完全可以说是一个“五没有”机构。

而根据《毛泽东军事文集》,在淮海战役期间,中央军委发给中野的电报有25封,发给华野的有29封,同时发给两大野战军的有20封,没有一封是直接发给“总前委”的。

淮海战役总前委,似乎从设立之后,就处于一种“可有可无”的状态。

二,总前委的作用

虽然状态“可有可无”,但实际情况,却要求“必须有”。

在淮海战役之前,中野和华野曾在豫东战役中有过合作,但效果并不理想。而淮海战役的规模将会更大,对两大野战军的配合程度要求更高,所以需要有一个领导班子进行协调。

除此之外,陈毅曾说:淮海战役的胜利是人民用小推车推出来的,可见后勤保障对淮海战役最终胜利的重要作用。而涉及到两个野战军的后勤工作,必然十分繁重,不是一个野战军就可以单独承担的,因此中央计划设立总前委,由总前委对两大野战军后勤补给统一进行分配。

当然,还有一个最重要的原因,军委决定设立淮海总前委的初衷,就是让这套班子为战役的第二阶段“压阵”,要在关键时刻顶住压力、统一指挥。

但谁都没有料到,粟裕会在战场上打出“天才级”的表现,几乎包揽了关键时刻的军队指挥,而军队的实际后勤工作也没有过多的依赖于总前委。

不过,俗话说“兵马未动,粮草先行”,想打好一次战役,需要在宏观战略上面面俱到,中央设立总前委,是一种未雨绸缪的做法。

三,总前委为粟裕“保驾护航”

粟裕能征善战,是一位统帅级名将,这是毋庸置疑的。但是,粟裕有一个缺点:资历太浅,资历浅,就会引起一些将领的不服气。平日里,可能没觉得有什么,但是一到战时关键时刻,粟裕的这个缺点,极有可能导致大问题。比如在济南战役、碾庄战役中,都曾出现一些掣肘现象。

淮海战役是两大野战军共同作战,华野内部尚且有人对粟裕不服,何况中野呢?如果战时需要粟裕调动中野部队,万一有人闹情绪、不听调遣,极有可能牵一发动全身、导致全局溃败。所以中央决定成立总前委,为粟裕“保驾护航”。

总前委最终也不负主席所托,尽管前委中的刘、邓、陈等人,都有统帅一方的能力,但是在战役期间,他们都没有过多的干涉粟裕的指挥,而是让粟裕放开手脚,最终赢得一场可以永载史册的大胜。