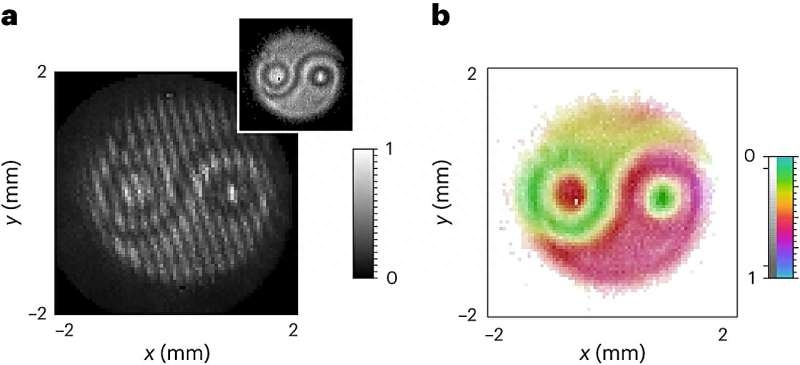

前段时间,8月14日渥太华大学和罗马大学研究人员在《自然·光子学》发表了一篇论文,他们在量子力学实验中,拍摄到了类似于中国古代太极阴阳图的图案,引起了广泛关注。

其实这个图案是预先设计好的,研究者把太极图设计进干涉仪的光路中,与没有图案的参考光叠加后形成黑白干涉图案,产生暗和亮色条纹。

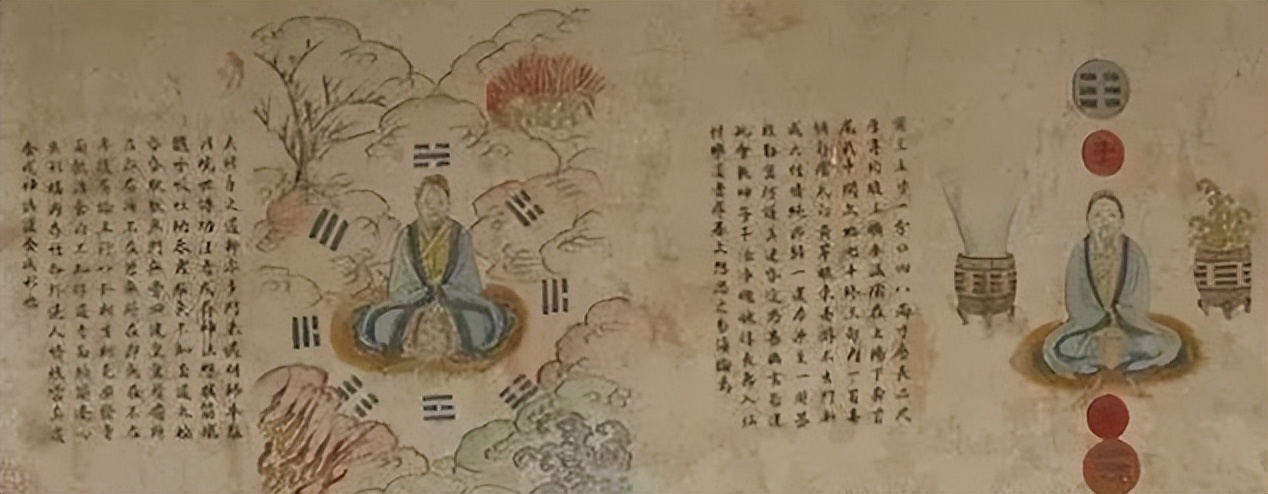

之所以如此设计,是因为量子力学研究的先驱者玻尔,来中国时看到《封神演义》戏剧舞台上姜子牙杏黄旗上的阴阳太极图,感觉与自己提出的互补理论非常符合,十分喜爱,最终把它设计进了自己家族的族徽,这两位研究者为了纪念波尔,所以用了阴阳太极图。

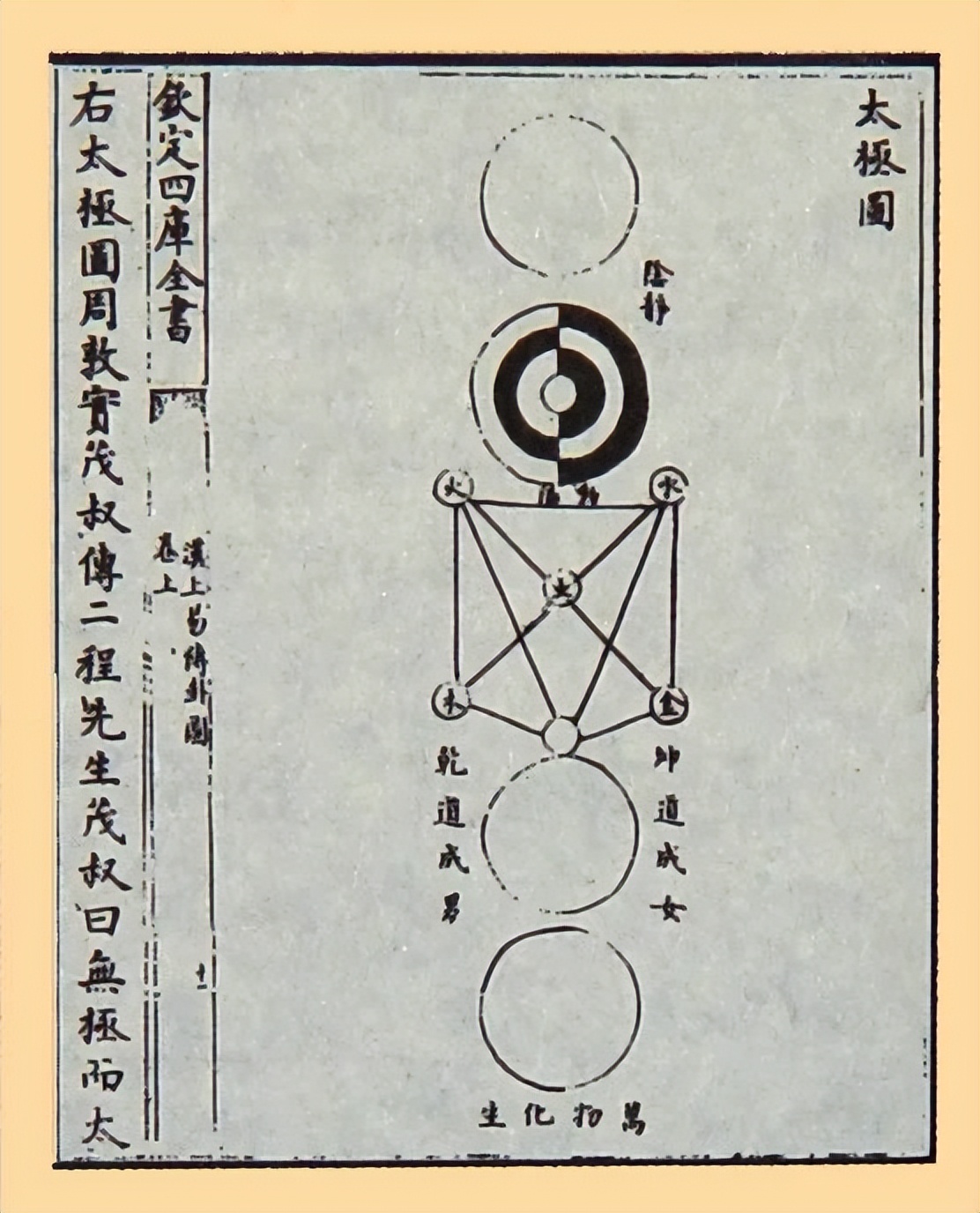

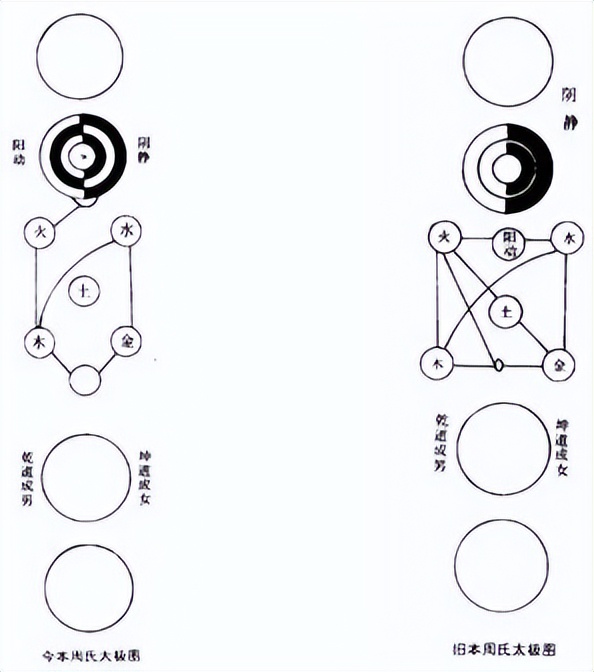

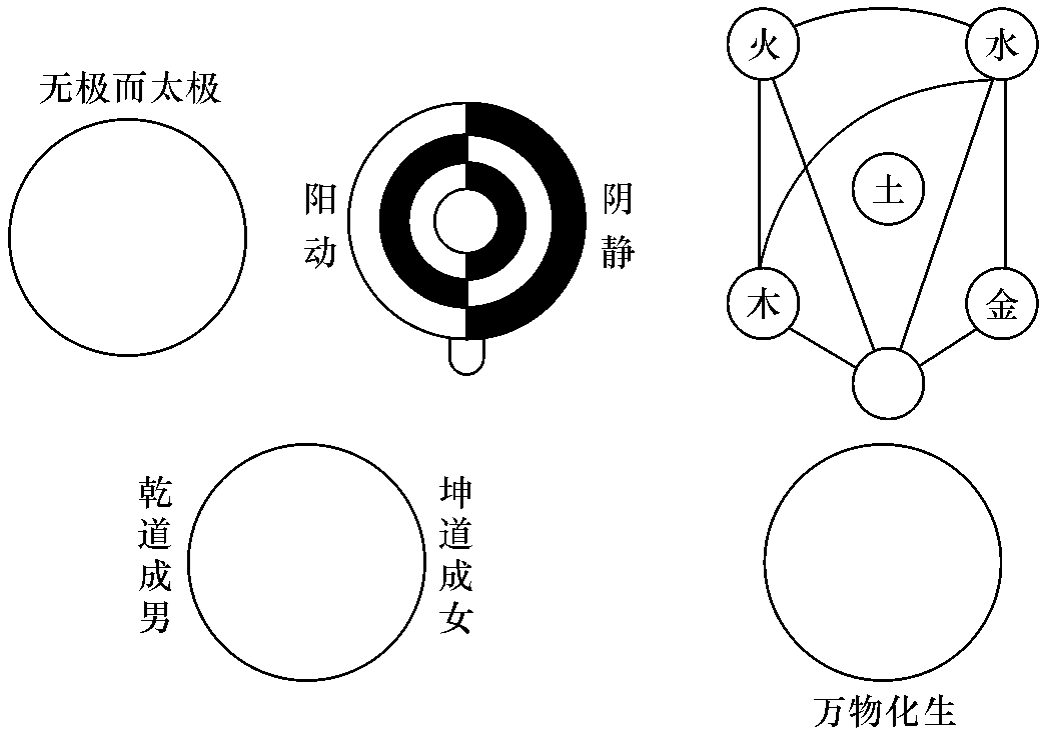

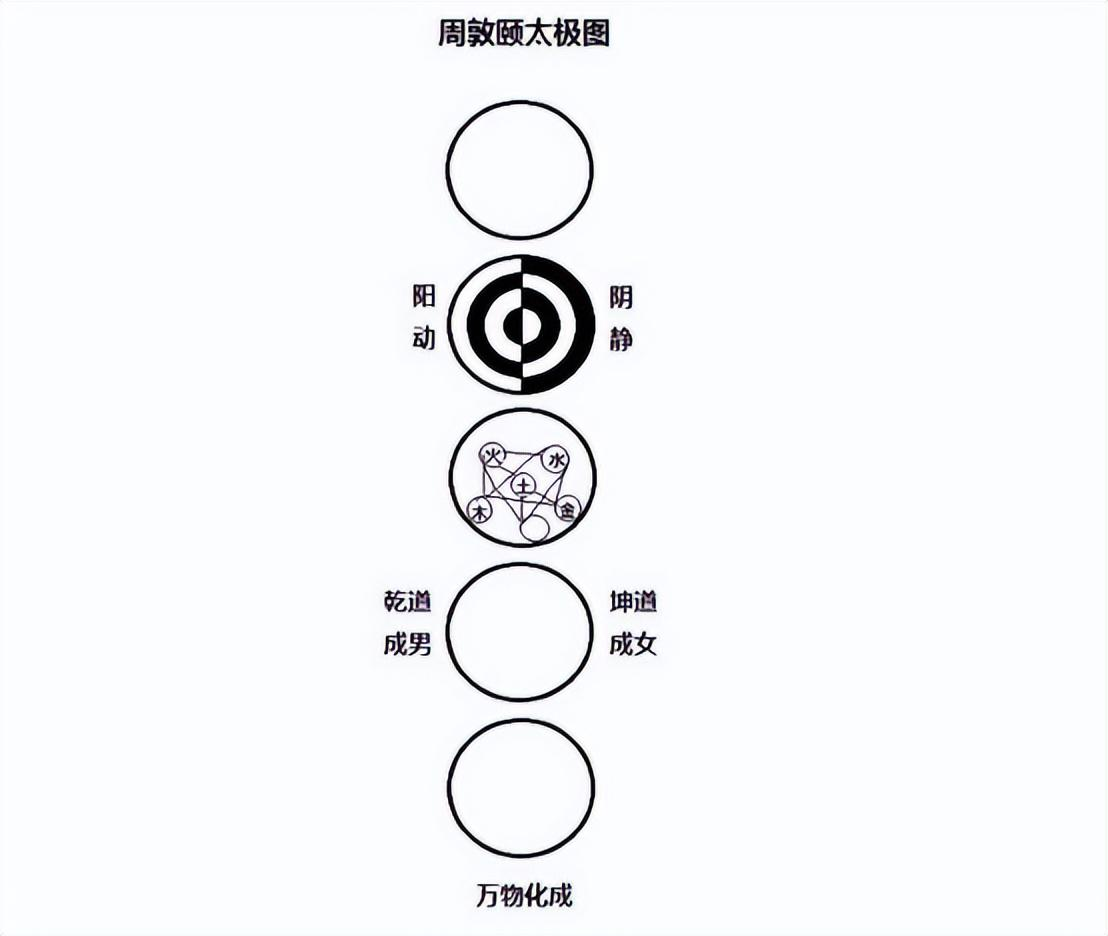

说起阴阳太极图,得从源头《太极图说》说起,这是一部由周敦颐撰写的哲学著作,它以图配文的形式,阐述了一种独特的宇宙观。这部著作的构成相当独特,它由五个部分组成,包括“无极而太极”、“阳动阴静”、“五气顺布”、“万物化生”以及“立人极”。

《太极图说》一图、一说。“图”是“说”的基础,“说”是“图”的阐发,两者互为表里,构成一个完整的体系。

《太极图说》开头,“图”的部分,画个圆圈,“说”的部分是“无极而太极”一个命题。

“无极”和“太极”这两个概念,思想源头不完全一致。在《太极图说》中,周敦颐将这两个概念合二为一,提出了“无极而太极”的命题,这个命题的意思是,太极是由无极而来,它代表了宇宙的本原。

老子在《道德经》中所说:“道生一,一生二,二生三,三生万物”与“无极而太极”的观念不谋而合。

《道德经》:“知其白,守其黑,为天下式,常得不忒,复归于无极”;《庄子》:“入无穹之门,以游无极之野”。

“太极”一词,原出于儒家,《尚书·洪范》:“惟皇作极”、“皇建其有极”,已经提出了“极”这个概念。

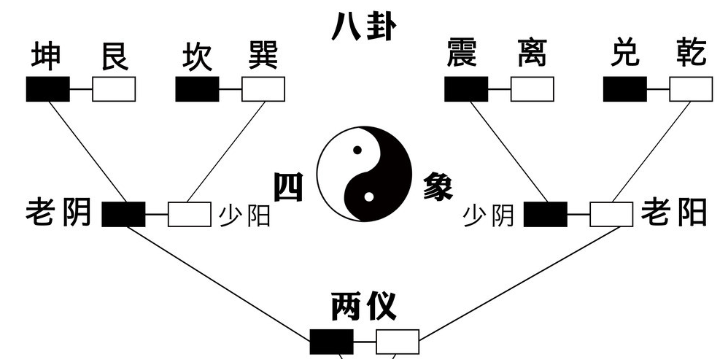

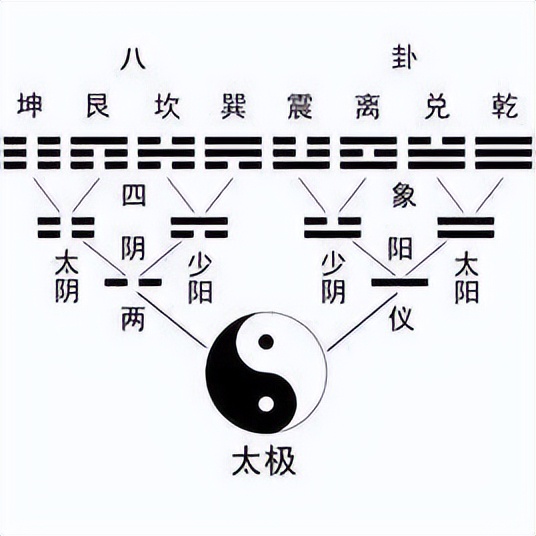

《易·系辞上》:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,是把“太极”作为宇宙的本原看待的。

“无极而太极”,把“无极”和“太极”两个概念联系到一起,作为一个命题提出来,表示“太极”是由“无极”而来,则始于周敦颐,这说明《太极图说》是儒道合流的产物。

用一个圆圈的图象,作为“太极”的标志,是道家搞出来的。

《系辞》提出“太极”这个概念时,并没有画成图,汉、唐儒者研究《周易》也没画过什么图。

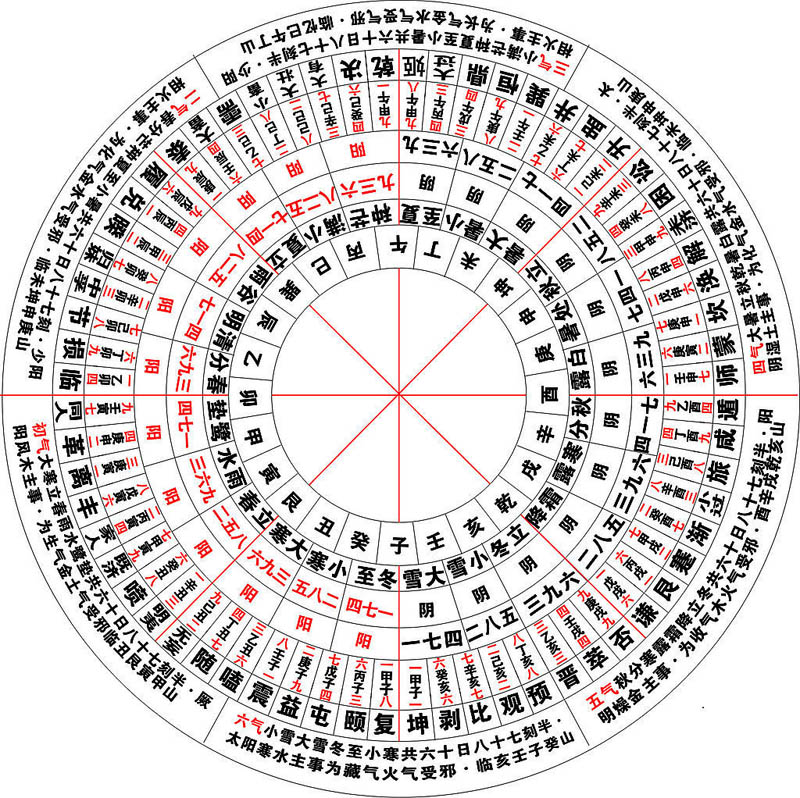

而在东汉末年,魏伯阳的《周易参同契》利用《周易》的爻象解释炼丹活动,画出了各种图式,制有《水火匡廓图》、《三五至精图》、《斗建子午图》、《将指天罡图》、《昏见图》、《晨见图》、《九宫八卦图》、《八卦纳甲图》、《含元播精三五归一图》等九个图式。

这开了“易象”图式化的先河,不过,值得注意的是,上述图式当中,并没有用圆圈作为“太极”的标志。

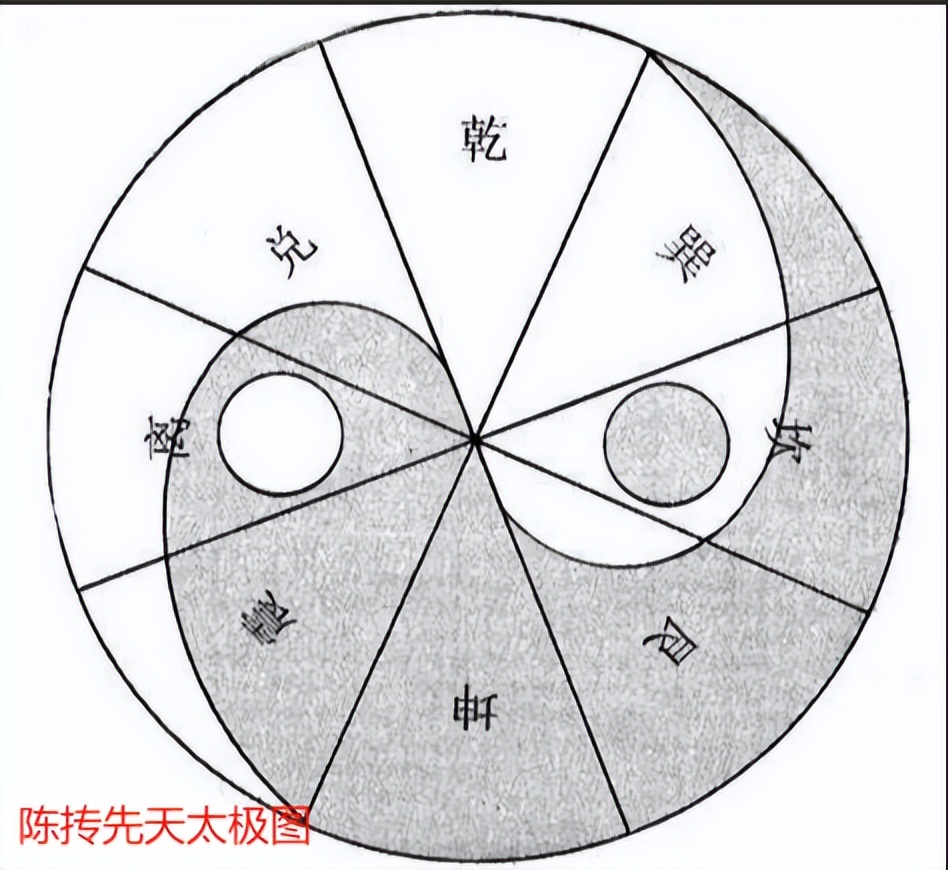

五代末季,华山道士陈抟,综合《周易参同契》和《真元妙经品》,进一步绘制了《先天太极图》。

《太极先天合一图》和《先天太极图》虽然还有所不同,但是,在“太极”的画法上,两者是一致的,都是用圆圈作标志。

周敦颐《太极图说》中的“太极”图式,可以说是直接取自《真元妙经品》和《先天太极图》。

老子说:“道生一,一生二,二生三,三生万物”,又说:“天下万物生于有,有生于无”。

周敦颐所说的“无极”,就是老子所说的“无”或“道”;周敦颐所说的“太极”,就是老子所说的“有”或“”,老子的说法,正是“无极而太极”这个命题的本质含义。

“无极而太极”是以承认客观世界的存在为前提的,“无极”和“太极”都是观念性的范畴,但它们离开人的意识独立存在,是宇宙万物的总根源。

周敦顾用“无极而太极”这个命题表述了彼岸世界的存在。

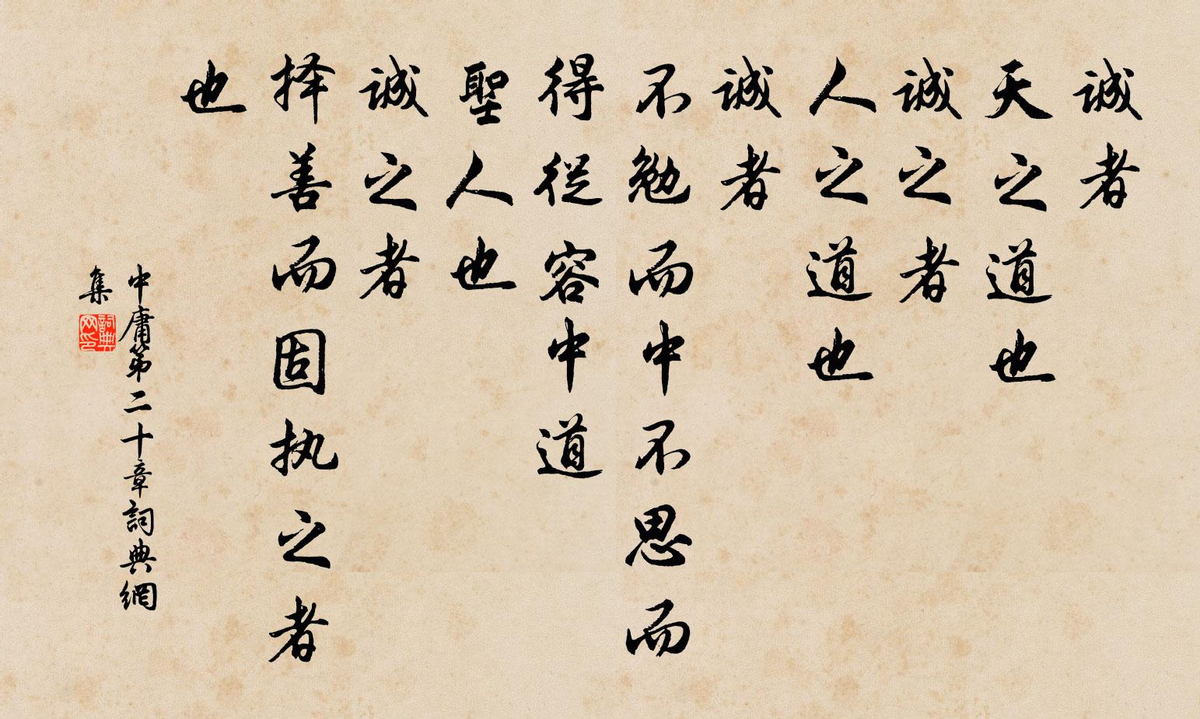

周敦颐认为:“诚”是人类社会的最高范畴,客观世界依“乾道”而变化,主观世界就要确立“诚”这个最高信念,人们就要立足于“诚”以行事。

“诚”是什么呢?周敦顾说:“诚,无为”,客观世界的最高范畴是“无极”,主观世界的最高范畴是“诚”,也就是“无为”,两者是相对应的。

“图”是关于“阳动、阴静”的图式,“说”是“太极动而生阳,阴动极而静,静而生阴,静静极复动,一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立图二焉”。

“阳动、阴静”的图式直接取自《周易参同契》的“水火匡廓图”。

图中黑表示阴,白表示阳,右半面黑、白、黑即阴爻、阳爻、阴交,是坎卦,坎为水,这右半表示水;左半面白、黑,白,即阳爻、阴爻、阳爻,是离卦,离为火,这左半表示火,图中间的小圆圈为坎离之胎。

周敦颐把“水火匡廓图”的图式接过来,把它延续在“太极”这个圆圈的下面,以表示“太极生两仪”,赋与它一阴一阳、一静一动的含义,构成了《太极图说》的有机组成部分。

陈抟《先天太极图》关于阴阳的表述是:阳始生于震而离,而兑,至乾,而达到极盛,动极而静,然后开始生阴,阴由巽而坎,而艮,至坤而达到极衰。

正是“动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动”,“一动一静,互为其根”中所谓“根”的提法来自《老子》第六章:“玄牝之门.是谓天地根”;《庄子》:“自本自根,未有天地,自古以固存”“根”是根本,一动一静是太极的根本。

按儒家学派的传统说法“两仪”系指天地而言,把它解作阴、阳,盖出自《易纬乾凿度》:“易始于太极(郑玄注:气象未分之时,天地之所始也),太极分而为二(郑玄注:七、九、八、六),故生天、地(郑玄注:轻清者上为天,重浊者下为地)。”

《乾凿度》属于象数学,周敦颐继承易纬象数学这个衣钵,把“两仪”解作阴、阳,从而提出了“分阴分阳,两仪立焉”的论断。

“太极”指具有阴、阳两种属性的对立统一体,在性质上是完全相反、根本对立的;由于阴、阳的相互作用,所以“太极”的特点是具有“能动性”;“太极”的功能开始显现出来了,阳动、阴静的结果,将有某种东西产生出来。

“太极”运动的特点,说明阳动在先,阴动在后,而不是阴阳同时动,无论是“阳动在先”,还是“阴动在后”,都有一个由弱到强、以达到极限的过程,这是由数量的变化转变为质量变化的过程。

“太极”的运动表象上是“无动”;它的静,实质上是“无静”,用物体的外观动静状态是不能解释它作用于万物的奥秘的,万物的生成,或合或分,是无穷尽的。

“阳动、阴静”的观点也是周敦顾社会伦理思想的基础。

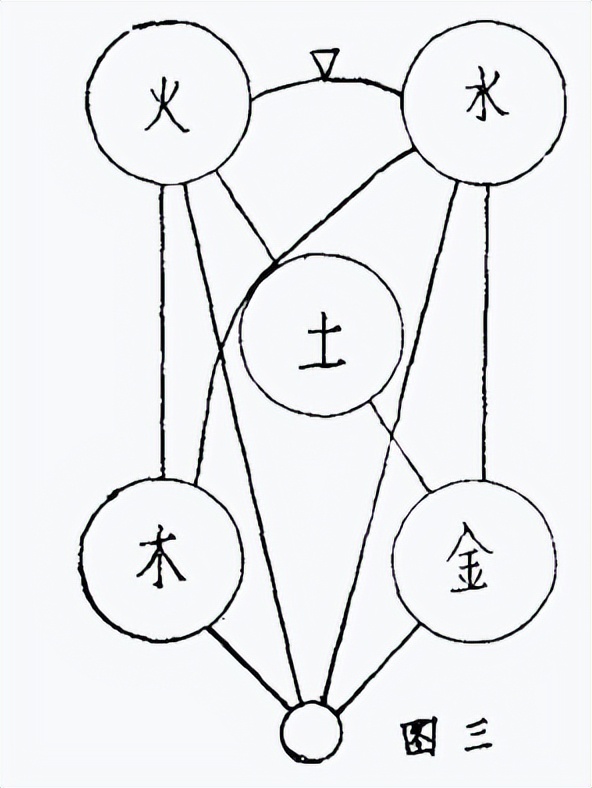

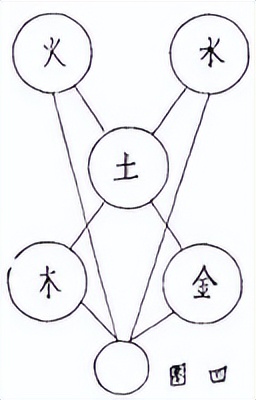

《太极图说》的第三个组成部分,“图”是水、火、木、金、土,五气顺布的图式,“说”是“阳变阴合而生水火木金土,五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也,五行之生也,各一其性”。

《周易参同契》依据“三五与一,天地至精”一语所画的“三五至精图”和它的图式是一样的。

《尚书·洪范》有“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土”的说法,《周易参同契》把《洪范》的一、二、三、四、五,当作水火木金土的系数把“五行”分为三个五,即:中央土为一五,表示天五生土,左边,火与木为一五表示地二生火,天三生木,右边,水与金为一五,表示天一生水,地四生金,最终,三五都归于下面的圆圈,表示复归于一元。

《太极图说》取消了“三五”的内容,而将五行的关系改为按“五气顺布”的含义相联结,上下、左右、东西南北中都串通起来,以表示“五气顺布”的意态。

五行之说在《尚书》就已经提出,但是,“五行”和《周易》的“六十四卦”本属两个不同的体系。

《周易参同契》出于炼丹的需要,把它们杂糅到一起,一方面用乾坤坎离四正卦和屯、蒙等六十卦,说明炼丹的火候,用功的早晚、进退,一方面用五行相生相胜的道理说明丹砂铅汞的变化。

《太极图说》但取其阴阳、动静、五行、四时概括成为“阳变阴合而生水火木金土,五气顺布,四时行焉”。

“五气顺布”水火木金土的“五行之气”和“太极”一样,同属观念性的存在。

从五气顺布的图式来看,五行之气周遍流行,上下、左右、东南西北中,畅通无阻。

五气之生不是混杂的,变之中有不变,不变之中有变,这是“五气顺布”图式所蕴含的朴素辩证法因素。

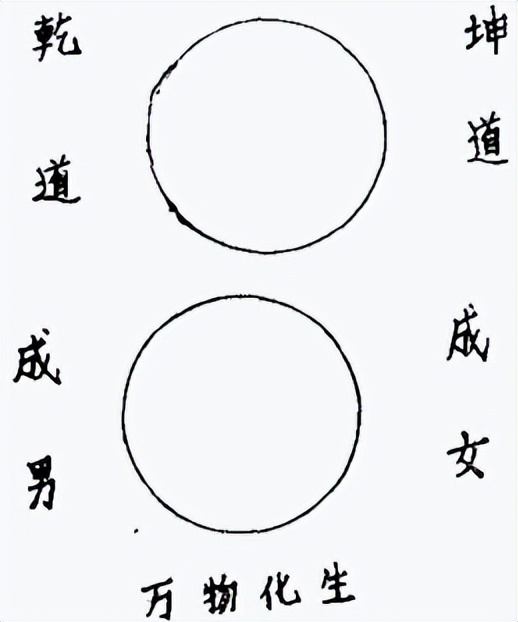

“万物化生”图式是两个圆圈相连接,圆圈的左侧有“乾道成男”四个字;右侧有“坤道成女”四个字;下边有“万物化生”四个字。

圆圈是“太极”的标志,两个圆圈相连接是象征性的,也可以连续地无穷尽地画下去,以表示“万物生生”之义。

“万物化生”的图式来源于唐代《真元妙经品》的“太极先天合一图”中的“万物化生”图。

“无极”原出于《老子》,而道家常言“真界”、“真性”。《庄子》《秋水》:“谨守而勿失,是谓反其真”,“无极之真”也就是“无极”的本体。

“二五之精”,“二”指阴、阳,“五”指五行,“无极”的本体和阴阳、五行的精气,神妙地凝聚在一起,以生万物。

“乾道成男,坤道成女”出自《周易系辞》,《太极图说》认为“无极之真,二五之精,妙合而凝”,依乾道,刚而健生成男性;依坤道,柔而顺生成女性。

“二气交感,化生万物,万物生生而变化无穷焉”也是根据《易·系辞上》:“感而遂通”、“生生之谓易”加以发挥的。

这是一个由合到分,由分到合的过程,是一个辩证的发展过程,如果说由“无极”而“太极”,分而为阴阳,再分而为五行,是一个分的过程的话,那么,由五行复归于“太极”则是一个合的过程,这个合的过程是“无极”的本体和阴阳两种性质相反的精气,和五行等五种性质不同的精气,相互作用,相互渗透,相互交感,神妙地凝聚在一起的过程,是一个无限发展变化的过程。

“立人极”无“图”有“说”,这段文字的出处,大部分出自《易传》、《礼记》。

所谓“立人极”实质上就是社会历史观的问题,周敦顾认为:阴阳、五行之秀气,凝聚而成人,所以人为万物之灵。

人有了形体,有了知觉灵明等精神活动,五常之性感物而动,遂有了善恶的分别,产生了各种错综复杂的事物,这说明:人不外是阴阳、五行之气的一部分,人和人类社会也是“无极”这个宇审本体派生出来的。

“圣人定之以中正仁义(圣人之道,中正仁义而已矣——濂溪自注),而主静(无欲故静—--濂溪自注),立人极焉”,这是《太极图说》社会伦理学说的总纲。

从具体内容来看,《太极图说》是以思孟学派的正心、诚意、修身和中庸之道为核心,同时吸收了道家的“无为”思想和禅宗的“净心”主张,可以说它是在儒学为体,释道为用的原则基础上建立起来的。

《太极图说》把立天之道、立地之道和立人之道并列,三位一体,构成了一个完整的体系。立天之道、立地之道是自然界及其运行规律。“

原察宇宙之本始,则知万物之所以生,反求宇宙之终极,则知万物之所以死,人类立足于天地之间,对于自然界及其运行的奥秘是可以察知的。

察知的途径有两条,一曰思,“不思则不能通微”,“通微生于思。故思者圣功之本,而吉凶之机也”;一曰筮,“筮,叩神也”,“圣人之精,画卦以示。圣人之蕴,因卦以发。卦不画,圣人之精,不可得而见。”人类通过思与筮,可以洞察宇宙及其运行的奥秘。

原察之后,人力能否胜天呢?这要取决于“势”,势有轻重,力有大小,识有早晚,人在一定条件下是可以胜天的。

因为《太极图说》在儒、释、道结合方面搞的高明,在图式上,布局合理,层次分明,体系完整而大方。

在解说上,文字简练,结构严紧,特别是它把儒、释、道三家思想的精华,溶汇到一起,水乳交融,浑然一体,丝毫没有生拉硬扯,牵强附会的感觉。

阴阳太极隐藏在众生万物之中。

人工摆成或者干脆就是P图。

早就辟谣了