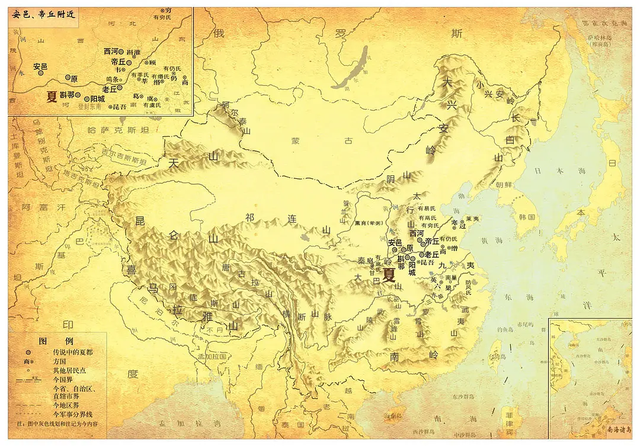

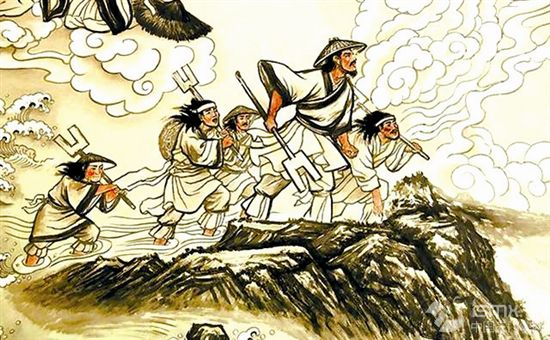

传说很久很久以前,龙首山和嘹高山这两个大山紧紧连在一起。就像一座巨大的屏风,把山丹那个地方变成了一个大湖。话说那洪水滔滔不绝,淹没农田,冲垮家园,百姓生活在水深火热之中。弱水,是一条当时水流湍急且难以驾驭的河流,它汹涌澎湃,给周围的黎民百姓带来了极大的困扰。

就在这个时候,大禹出现了。他经过仔细考察地形地貌,开始了漫长的治水之路。他们连续干了整整九九八十一天,就像过了一整个寒冬又到春天那样长的时间。大禹和他的队伍用尽全力,硬生生地在两座大山之间开出了一条河道。

就这样,原本堵塞的弱水被大禹巧妙地“导”引了。不再是四处泛滥或停滞不前,而是顺着新开辟的河道向西流去流入沙漠之中。原来的水患之地——山丹盆地,就不再被水淹没,反而变成了一片肥沃的土地。

那么这个弱水在哪里呢?

据史地学家们通过不断的研究与实地考证,如今我们能够确切地说,这条记载于古籍中的弱水的源头就在现今甘肃省山丹县西南方向约35公里处的一座名叫“穷石山”的地方。

传说当年那里的山水清澈灵动,山丹水从穷石山脚下潺潺流出。这一路向西北流淌,沿途汇聚了天地之精华。当弱水来到张掖这片神奇的土地时,又遇见了另一股同样来自祁连山脉深处的张掖河,也就是历史上有名的古羌谷水。两股清流交汇在一起,这条交融着山丹水和张掖河水的大河就被赋予了一个新的名字“黑河”。黑河就如同一条生命的纽带,穿越时空滋养着沿岸的大地。

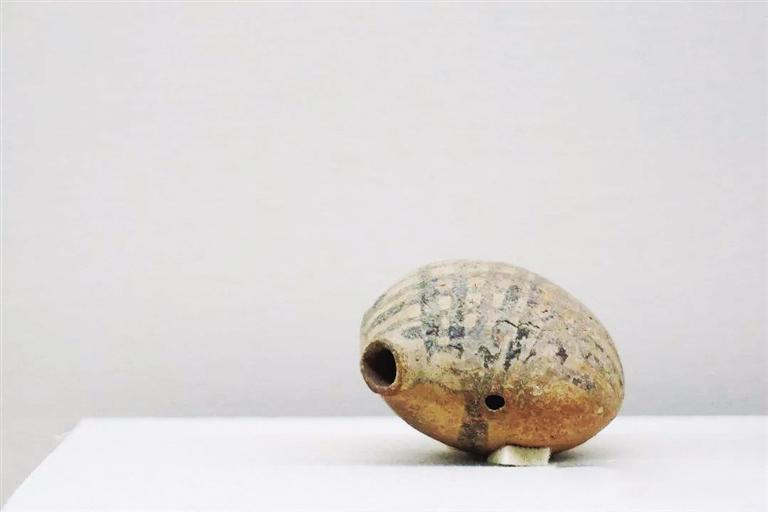

时间来到1947年,山丹培黎学校的师生们展开了一场垦荒开渠的艰苦劳动。一些细心的师生不经意间从新开辟的渠道边泥土中捡起一块红褐色陶片。这些陶片质地粗糙却蕴含古韵,仿佛诉说着久远的故事。紧接着,又有更多的陶片和打磨过的石片出现在人们的视线中。这些古老物件散落在黄土之下,静静地躺了几千个春秋。但是那时兵荒马乱的,就没有进行发掘研究。

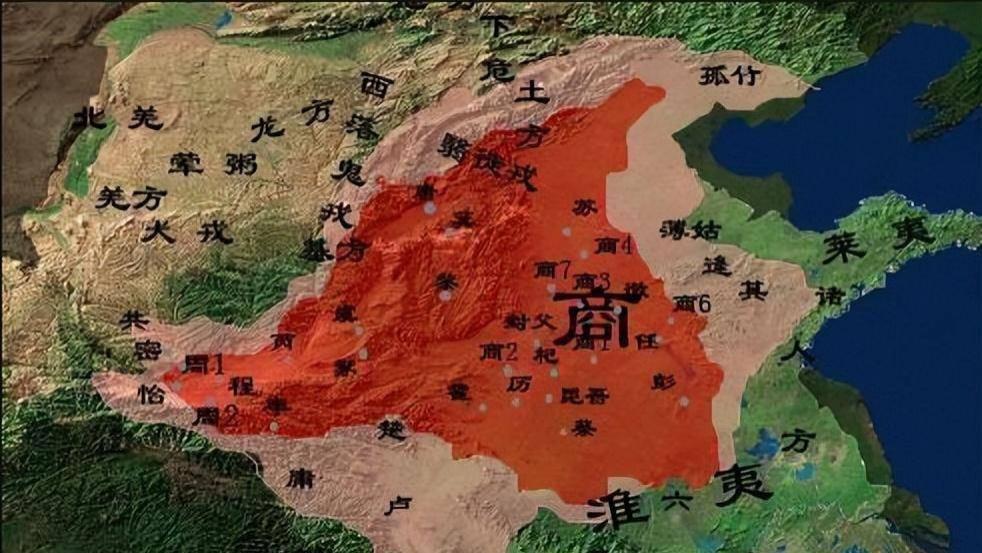

转眼来到1953年-1956年,经过2次发掘后。考古专家安志敏先生在反复论证与深思熟虑后,撰写了具有里程碑意义的文章,提出将这种以夹砂粗红陶为主的文化类型单独命名为“四坝文化”。约为距今3900年—3400年。相当于夏代晚期和商代早期。

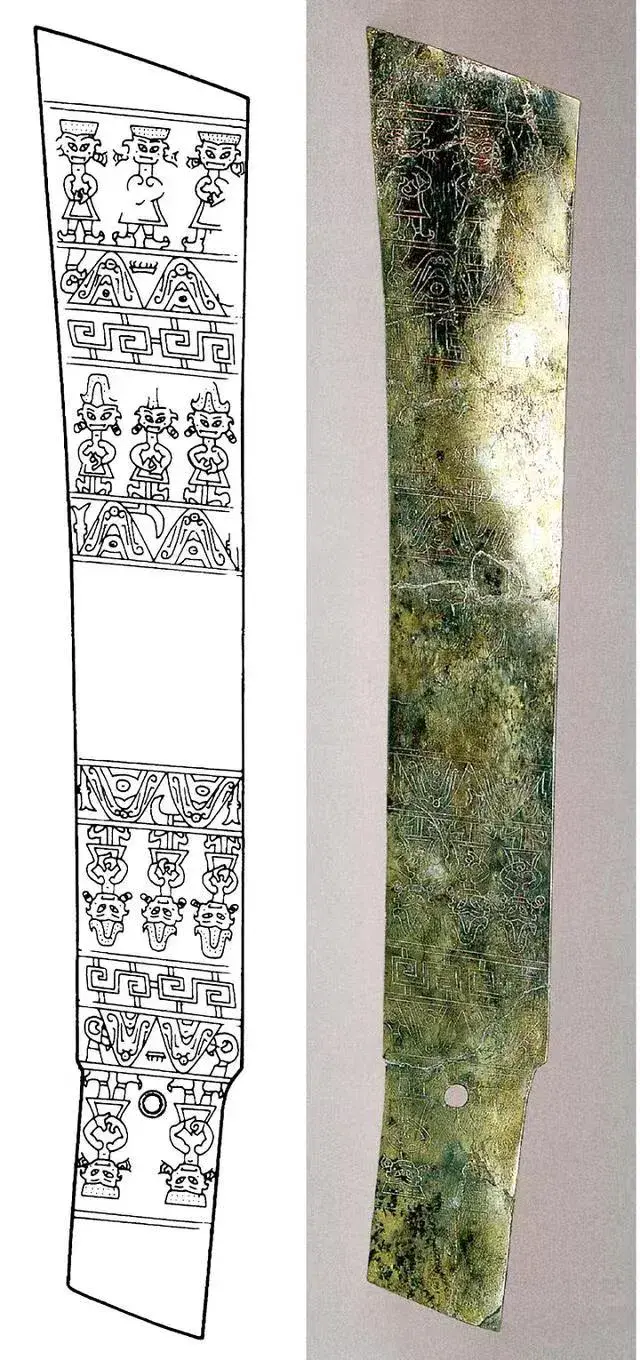

那时的河西走廊,是河流湖泊星罗棋布。一片片高台地上繁衍生息着茂密的植被形成了众多翠绿的绿洲。先民们选择依偎在这水源丰富之地,搭建起自己的家园。耕种着希望的田野,过着田园牧歌般的生活。从四坝文化遗址出土的陶器上,我们可以看到很多与水有关的纹饰。这些纹饰就像是先民们生活的画卷,记录着他们与大自然和谐共生的场景。

在四坝滩的西岸,有一层水平流沙沉积层。这层沉积层其实是一个重要的历史证据,证明了这里曾经被水淹没过。看到那些如同波纹一般的流沙层,仿佛就能听见大禹指挥万民开凿河道的声音。每当我们漫步在四坝滩边,不妨多看看脚下的沙土,也许就能感受到那份穿越时空的力量。