在八零后九零后一代人眼里,刘亦婷的名字可以和一个概念划等号,那就是“别人家的孩子”。

1999年,她拿到了哈佛大学的offer和全额奖学金,带着万千国人的崇拜和艳羡,走进了世界顶尖学府。

人们期待着她学成归来,把属于西方的先进经验也带回来,投身祖国建设。

可实际上,去往美国之后,“哈佛女孩”的神话色彩就一天天黯淡下去。

现在的她没有成为某一个行业的天之骄子,也没有回来报效国家,而是变成美国中产,在那个遥远的国度成家立业。

昔日种种鸡娃神话,如今也成了人们茶余饭后的谈资和笑柄。

刘亦婷拥有哪些社会赋予的光环?她的个人选择,现在又引发了怎样的争议?

哈佛女孩,鸡娃传奇

哈佛女孩,鸡娃传奇在《哈佛女孩刘亦婷》这本书畅销大江南北之时,国内还没有兴起鸡娃的概念。

当鸡娃的概念被媒体炒得火热时,人们又瞬间想到了第一代鸡娃神话刘亦婷。

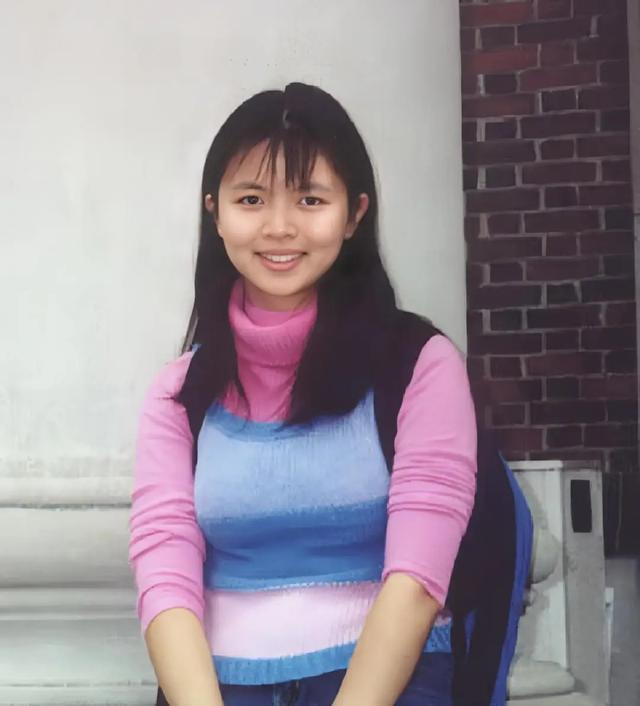

1981年,她出生在四川成都,幼年时父母离婚,由母亲刘卫华全面负责她的个人成长。

后来母亲再婚,她的继父也深度参与到她的教育工作当中。

刘卫华是个媒体编辑,深谙传播学的真谛,也最明白观众喜欢看的东西究竟是什么。

望子成龙,望女成凤,这是中国父母对孩子的普遍期待。

如何才能培养出人中龙凤,这就是为人父母者最关心的问题。

所以,她结合自己对刘亦婷的教育经验,推出了《哈佛女孩刘亦婷》。

在书中,刘亦婷扮演的角色看似是主角,但实际上只是被父母掌控的客体对象而已。

小小年纪,别的孩子正在沉浸玩乐,她就被母亲带到专业机构检测智商水平,美其名曰不能输在起跑线上。

父母对她每一天的时间安排都做了严密的规划,不同时间点应该做什么,条条框框,逻辑分明,规则和束缚总是无处不在。

为了锻炼她的耐力和毅力,刘卫华让她坚持做冰块练习。

一只小小的柔软的手,不得不把寒冷彻骨的冰块捏在掌心中,一捏就是十多二十分钟。

等到训练结束,刘亦婷的小手往往会失去知觉,红一块,紫一块。

父母想尽各种办法刺激她的大脑发育,又用完全不符合成长阶段客观规律的手法去引导她开发智力。

这样的童年时光幸福吗?

在刘亦婷的心里,答案可能是未知的。但是在刘卫华的心里,答案一定是确定的。

因为在她看来,成功就等于幸福。

她养出了一个标准的“别人家的孩子”,在同龄学生为了考上国内名校而争的头破血流时,她的女儿已经拿到了哈佛大学的全奖录取资格,即将奔赴世界最顶尖的名校深造。

哈佛大学成了刘亦婷挥之不去的光环,也成为了刘卫华精心推出的教育经最大的卖点。

在那个人人抢购《哈佛女孩刘亦婷》的疯狂时期,每位家长都抱着某种不切实际的幻想,仿佛认为只要按照书中的要求培养孩子,未来自己的孩子也能像刘亦婷一样考上哈佛。

人们也都期待着,中国的天才能够在世界顶级的院校再次创造奇迹,期待刘亦婷能够成为哈佛精英中的佼佼者。

1999年她被录取的消息传出时,全国各大媒体闻风而动,纷纷找上门来,请求采访刘亦婷。

当时国家教育正在朝着人才现代化的培养方向快速转型,成果还不突出,所以大多数人都对国外名校戴着厚厚的滤镜,反倒对国内的高校不屑一顾。

有一部分媒体,就会刻意以国内国外教育和就业为话题,制造新闻热点。

不过虽然有人盲目推崇国外教育,但这也不代表大家都真正认可国外的一切。

社会舆论普遍还是希望刘亦婷从哈佛毕业之后能够回到中国,用自己的所学报效祖国。

当事人自己也迎合舆论的说法,说祖国才是她的终点。

刘卫华的教育经随后在国内大卖,来自社会各界的家长不约而同的以刻板方式训练自己的孩子。

与此同时,已经获得成功的刘亦婷正在国外接受高等教育。

在人们的想象中,她会成为了不起的大人物。

她或许会凭着自己的努力登上某一个行业的金字塔顶端,以领军人物的姿态推动整个行业走向未来。

她或许会上演一场衣锦还乡,以成功人士的姿态回到国内,投身祖国建设。

经商、从政、当学者,她有很多道路可以选择,人们坚定的相信,无论选择哪一条,她都会成为精英。

可事实的发展超乎大家所料,刘亦婷并未在美国延续哈佛女孩的传奇神话。

从世俗意义上来看,她并不算是一个失败者,但她成功的水平,却完全没有到达外界希望的水平。

从哈佛大学毕业之后,她先是进入美国波士顿咨询集团,而后又加入秦岭成为合伙人,同时兼顾投资人的身份,还曾回到国内参加行业论坛等公开活动。

虽然外界希望她在学成之后回到中国,但她本人并没有做出这样的选择。

她留在了美国,嫁给了当地土著,在美国成家立业,定居下来。

据知情人士透露,她已经成功拿到美国绿卡,实际的行为和自己曾经的承诺大相径庭。

这件事情引发了不少社会争议,尤其是前不久,“刘亦婷成为美国普通中产”的话题在网络平台上被刷了起来,更是引起了诸多讨论。

每一年,从哈佛毕业的学子都不计其数,并不是每一个人都能成为精英中的精英。

但就算是不上哈佛,成为美国中产也不是什么难如登天的事情。

所以在人们看来,哈佛女孩的光环已经随着时间的流逝而彻底淡去,过去的天才少女,如今也已经泯然众人。

20年前某些社会学者对刘亦婷经历的质疑,现在也重新被网友们翻了出来。

求学途径,很难推敲

求学途径,很难推敲2004年,各种网站和论坛上突然出现了社会记者对刘卫华和刘亦婷母女打假的言论。

他们认为,刘亦婷只是一个被包装成天才的普通女孩,她之所以能够进入哈佛,也完全是钻了招考信息的漏洞。

刘卫华对刘亦婷的教育方式并不值得借鉴,更不应该复刻。

她作为家长,完全忽视儿童成长的多样化需求,以功利性的视角培养孩子,最终只能适得其反。

她没有养出天才少女,但利用媒体编辑的深度嗅觉,打造出了一个天才少女的外壳。

刘亦婷没有任何艺术特长,课外活动非常贫乏,每一次学习过程,不论学习什么内容,都带着很强的目的性。

从本质上来看,这并非现代化素质教育的体现,而是呆板僵硬的应试教育状态。

她的综合素质,不足以让她达到哈佛这样的名牌大学的硬性条件。

至于成绩,抛开高中基础教育成绩而言,光是SAT,刘亦婷就并不具备。

SAT也被称作美国高考,其考试成绩是美国大学考察高中生基本学习能力的一个重要标准。

刘亦婷没有参加过相关考试,自然缺乏证明自己的条件。

这样看来,哈佛大学对她的录取,看的并不是硬性指标。

与此同时,有人还发现了一个问题,刘卫华刘亦婷母女与来到中国访问交流过的拉瑞关系不错。

而拉瑞正好在哈佛大学很有人脉,他的一封推荐信,在哈佛高层很能说得上话。

言外之意,刘亦婷是靠着拉瑞的推荐信,才拿到哈佛大学的敲门砖,进入这所高校就读。

很快,刘卫华就在网站上发表声明,对一系列质疑给出回应。

她的说法是,刘亦婷虽然没有SAT成绩,但哈佛认可的是刘亦婷在国内高中就读时的成绩。

正是因为认可,才会愿意亮起绿灯。

至于拉瑞,很多与跨国交流学习组织有过合作的学生,都能得到他的推荐信。

可并不是每一个学生都会被哈佛录取,哈佛最终也只看中了刘亦婷一人而已。

这就说明,拉瑞的推荐信在整件事情中并没有起到决定性作用。

刘卫华在不遗余力的捍卫女儿头上的光环,捍卫自己教育方式的权威性和正确性。

不管质疑是否有理有据,她的回应又是否足以说服人心,当怀疑的声音出现时,人们就不能当什么都没有发生过。

就像一滴墨水滴入了透明的水缸当中,哪怕墨色并不浓郁,水也回不到最初澄澈透明的状态。

当任何一点质疑刘亦婷的新声音出现时,过去的争论又会被反复提及。

刘亦婷没能按照大家所期待的方式成长,这就能证明她是个失败者吗?

恐怕并不能,事实上,失败与否看的是个人的价值认同。

不过有一点显而易见,她在21世纪初和现在得到的不同评价,正好反映了中国高等教育的进步和教育体系的完善。

丢掉滤镜,正视差别

丢掉滤镜,正视差别在刘亦婷成为中产的消息传回国内之后,有人指责她背信弃义没有回国,有人嘲讽她绞尽脑汁仍未成功。

不过更多的声音还是在发表同一种观点:对哈佛女孩的滤镜碎了。

从前,天才少女的身上闪闪发光,名校学历傍身,让她在普通人中脱颖而出,成为天之骄子。

现在,少女成为了普通的中年女性,给人带来的震撼和惊艳也都消失不见。

归根结底,这并非单纯的对某个人的滤镜碎了,而是大众对国外名校教育的滤镜碎了。

恢复高考之后,国内各大高校虽然有从前的教学底蕴做基础,但终究没能赶上世界教育发展的浪潮,现代化建设起步较晚,转型也非常困难。

相比之下,“外国的月亮比较圆”,这个观点在国人还没有建立文化自信的时候非常流行。

出国留学,这也是人们能够想到的深造的最佳途径。

正因如此,刘亦婷能被哈佛录取,才会成为父母心中的“白月光”。

可是现在,国内的教育崛起速度非常之快,国内顶尖高校的师资力量和教育水平,放眼世界也并不落后。

大众看到了多元化的人才培养渠道,也看到了应试教育的种种弊端。

鸡汤式的口号已经无法打动人心,鸡娃的观点也正在被兼顾孩子身心健康成长的观点所取代。

刘卫华的那一套教育模式,放到现在,收到的批评自然会多过于推崇。

留学和海外就业信息差的消失,也让人们对刘亦婷彻底改观。

刘亦婷能够成为哈佛女孩,这是种种因素相互叠加的结果。

她自身当然足够优秀,可时代的机遇,招考政策的便利,甚至是个人的运气,都在促成结果的过程中缺一不可。

当今社会,不管是国内名校还是国外名校,招考模式与招考流程都趋向于规范化,考生可以通过硬性标准衡量自身条件,决定未来的学习走向。

现阶段高学历人才的选择方式越来越多,多样化的教育和文化交流,也让刘亦婷的神话不再成为神话。

我们不必因为他人的人生轨迹偏离想象而对其做出抨击,更不必在意流水线一般僵化的教育模板。

刘卫华对刘亦婷的教育是否是推动她走进哈佛的必要条件,这一点恐怕连当事人都说不清楚。

只有适合自己的才是最好的,无论是教育方法还是其他,都是如此。

结语

结语哈佛女孩刘亦婷没有回国,也没有成为行业领军,只是在美国成家立业,变成普通人中的一员。

曾经由刘卫华掀起的教育热潮,早就已经冷却,如今人们对高等教育的思考,对多样化人才选拔的考量,足以证明时代的进步与开放。

参考资料

参考资料二十多年后,“哈佛女孩刘亦婷”还像一面镜子 光明网

“哈佛女孩”刘亦婷并非天才? 不靠才学靠关系 青岛新闻网

17年前火遍全国的哈佛女孩刘亦婷,现在怎么样了? 观察者网

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。