1961年,新婚夫妇毛岸青和邵华搬到了北京居住,毛主席把他们叫到身边说:“回韶山看看吧!那里有咱们的祖坟,新媳妇总该去认认家门,去给你们的妈妈上个坟,也替我看看乡亲们。”

邵华

于是,毛岸青和邵华回到了家乡。这是邵华第一次来,也是这一次就被家乡的美丽迷住,甚至在自己弥留之际,还不忘嘱咐自己的儿子:“把我和你奶奶葬在一起。”她想长眠在这美丽的红色故乡中。

新媳妇认家门,祭奠杨开慧妈妈毛岸青的妈妈是革命烈士杨开慧,她是毛主席的第一任夫人。

杨开慧12岁的时候遇到了青年毛泽东,那时他还是自己父亲的学生,只一眼,她便爱上了他。不久,两人结婚,但革命的脚步不能因儿女情长停止,因此,在许多时候杨开慧与丈夫都是在分分合合中度过。

1922年,杨开慧生下了第一个孩子,取名毛岸英。第二年,另一个男婴降临人间,取名毛岸青。

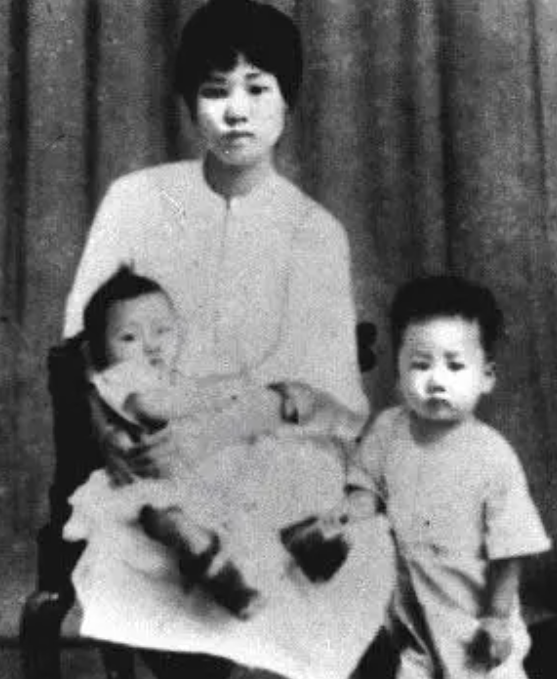

杨开慧与毛岸英、毛岸青的合影

杨开慧通情达理,她知道丈夫在为家国大事烦心,因此她从不抱怨,甘心承受着孤独和抚养孩子的艰难。但大革命失败,毛泽东上了井冈山,由于反动派的阻拦,杨开慧几次尝试也不能离开韶山。就这样,他们分开了。

反动派找不到毛泽东的踪迹,于是就疯狂寻找杨开慧和孩子们的下落。杨开慧带着孩子东躲西藏,但还是没逃过罪恶的魔爪。

1930年,杨开慧英勇就义,毛岸英和毛岸青没了妈妈,他们的外婆向振熙担起了照顾他们的责任。然而,外婆家也不是安全的避风港。组织上为了保护他们不受敌人的迫害,把他们护送到了上海,此后的十几年里,兄弟俩再没有回到韶山。

新中国成立后,毛主席忘不了韶山,忘不了那个为他养育孩子的妻子,不仅他自己回韶山看望,还让孩子们回去看看。

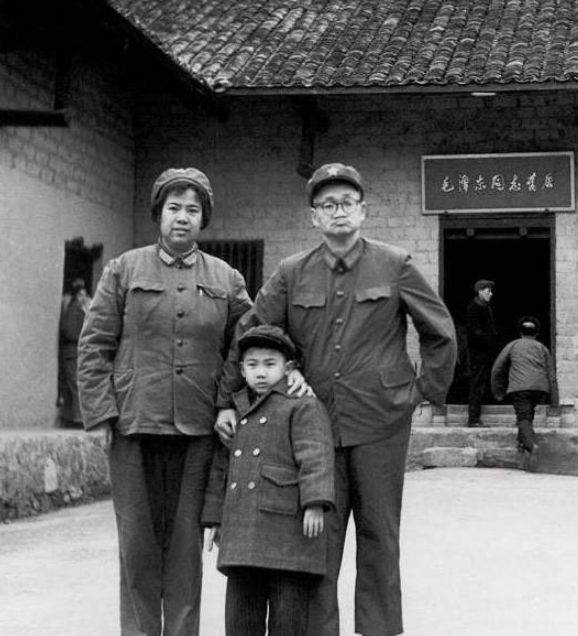

邵华和毛岸青在长沙

1961年,毛岸青和邵华请了假,一同回韶山探亲。进入湖南,毛岸青内心控制不住的欣喜,自从他7岁离开这里,就再也没有回来过。虽然他对这里的记忆只有模糊的一点,但这里的一草一木都那么的亲切。

在总参陪同人员的护送下,他们首先回到了长沙。外婆向振熙已经九十岁高龄,但仍旧耳聪目明,身体健康。毛岸青半跪在外婆面前,向振熙亲热地捧着他的脸,眼眶流出了泪水,看着眼前的外孙,她似乎又想起了自己女儿的样子。

“你长成大人了,还娶了媳妇,你母亲要是能看到你,一定高兴极了。”然后向振熙又拉起邵华的手,不住地点头来表达对外孙媳妇的喜爱。

在板仓的日子,邵华详细察看了杨开慧妈妈的一件件遗物,感慨女性的伟大。早在与毛岸青结婚之前,她就听说过杨开慧妈妈的故事,如今亲眼看到她的遗物,心中的敬仰更深一分。之后,邵华和毛岸青一起到棉花坡祭奠了杨开慧,在坟前烧了纸,给坟添了土。

杨开慧纪念馆

韶山的乡亲们听说毛主席的儿子儿媳要来,男女老少都欢喜地前来迎接。有韶山党支部的老党员,有烈士家属,还有少先队员。乡亲们对两位贵客的到来感到非常荣幸,为毛主席派儿子儿媳回乡认亲的行为称赞不已,更为毛主席人丁兴旺衷心祝福。

这次回乡认门给邵华留下了深刻的印象,在此后的许多年,她经常回韶山看望老乡,祭奠杨开慧。

1977年,毛岸青和韶山第二次回韶山,这时毛主席已经去世了7个月,全国人民还没有从失去伟大领袖的悲痛中走出来。当听到毛岸青和邵华带着毛主席的孙子回来时,韶山的乡亲们放下手中的工具,赶忙跑回家中,叫上亲朋好友一起到毛家老屋,他们要亲眼目睹毛主席的后人。

毛岸青和邵华看到乡亲们这样热情,十年积攒的风霜瞬间被暖化,他们灿烂地笑着,与乡亲们握手拥抱。

毛岸青一家

虽然毛主席不在了,但尊敬他的乡亲们孩子,他的故居还是一如既往地挺立在那里。邵华和毛岸青一路看、一路听,那些曾经埋葬在他们心里的肺腑之言喷涌而出,一篇著名散文《我们爱韶山的红杜鹃》由此问世。

两千八百多字的文章,字里行间都表达着对家乡的热爱,对父亲毛泽东的思念之情。

这篇文章在当年《人民文学》第九期发表后,很快就被《人民日报》转载,并选入中学生语文课本,成为邵华的成名作和代表作。有人评价邵华这篇是用真情汇成的一首哀婉的悼歌,开创了一代文风;有人把它同知名作家刘白羽的《巍巍太行》,贺龙夫人的《向党和人民的报告》,陶铸女儿的《一份终于发出的信》一起列为托物言志。

毛岸青和邵华对韶山的感情非常深厚,湖南省韶山管理局的接待记录中,他们是毛主席子女中回韶山次数最多的。

毛岸青一家

毛家第四代回韶山1990年,是杨开慧牺牲60周年。清明节那天,从一早上就开始下雨,回乡扫墓的毛岸青夫妇被困在长沙城内,看着丝毫没有减弱的雨势,毛岸青焦急不已。邵华安慰他说:“岸青,等一会儿雨停了,我们就立刻动身,先不要着急。”

毛岸青没有回答,眉头紧皱,忽然他好像下定了决心对邵华说:“走,现在就出发。”瓢泼的大雨下,毛岸青带领着一家人出发赶回了板仓。签名簿上,毛岸青写下“杨岸青”三个大字,眼神伤心又落寞。

他之所以会在签名簿上签下“杨岸青”是为了用这种方式纪念自己的母亲,因为在出国前,他就曾用“杨永寿”来躲避敌人迫害。如今再也不用过那种提心吊胆的日子了,他仍想沿用自己母亲的姓氏。

杨开慧雕像

走进杨开慧纪念馆,毛岸青心情异常沉重,每次来到这里,他总能回想起小时候母亲对他的关怀和照顾。

毛岸青和邵华一前一后安静地观看着纪念馆里面的一切,这里有许多杨开慧妈妈留下来的遗物。来到杨开慧的房间时,毛岸青立在那里一动不动陷入了深深的回忆,邵华指着床铺道:“说不定你小时候还在上面尿过床呢!”

此话一出,在场的所有人都笑了起来,气氛也轻松了不少。

出来纪念馆的时候,天空已经放晴,毛岸青的心情好了不少。这次回来,他们还参加了杨开慧塑像的揭幕仪式。

杨开慧墓

杨开慧的塑像是由湖南板仓人民的发起下建造的,从选材到联系雕塑家,毛岸青一直都是亲力亲为。从设计到建成,毛岸青花费了不少心血。

塑像落成后,毛岸青全家在杨开慧的塑像前敬献了花圈,花圈上写着:“亲爱的妈妈永远活在我们心中。”

毛岸青和邵华对父亲毛主席和韶山的爱是深沉的,他们将红色基因遗传给了儿子毛新宇,又流传到了孙子毛东东身上。

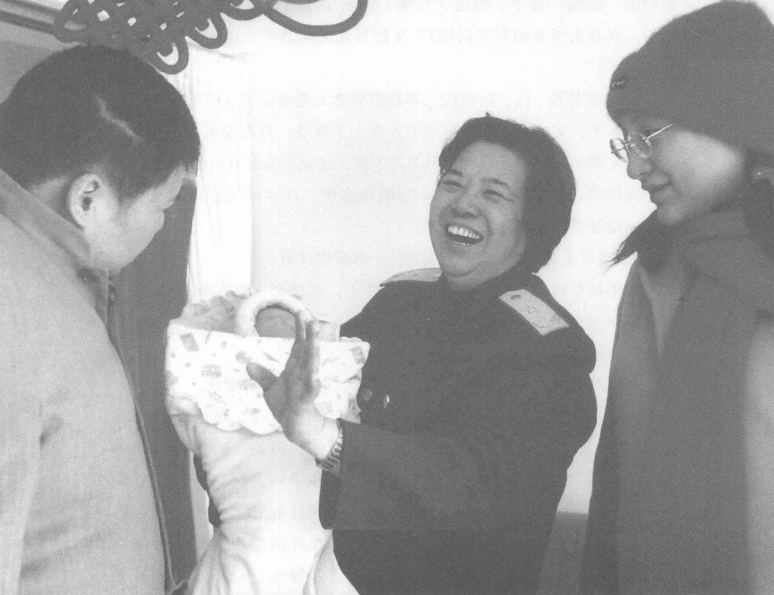

2003年,毛家第四代后人出世。邵华抱着孙子高兴得合不拢嘴,到取名字时,邵华建议道“这孩子是在冬天生的,就叫冬东吧!”前来贺喜的李讷说:“冬天的冬有点冷,还是都占他太爷爷的字好。”

邵华抱着刚刚出生的毛东东

于是,毛家第四代后人毛东东带着红色基因来到了这个世上。

毛东东自从诞生那天起,小小的肩膀上就担负起了传承红色家风的责任。他在很小的时候就学着唱《东方红》、《我爱北京天安门》歌颂毛主席的歌曲。

在毛东东一周岁的时候,邵华带着他回了韶山。当大人们向毛主席铜像敬献花圈的时候,毛东东站在旁边仰着小脸,不停地对铜像喊“太爷”,奶声奶气喊得人都要化了。那时候毛东东只会说两个字的词语,却能把“太爷”说得非常响亮,这可能就是红色后代的力量吧!

到滴水洞时,在谁也没有教的情况下,毛东东走进了毛主席曾经住过的卧室。一进到里面,毛东东就用他那稚嫩的声音喊着:“太爷太爷”,好像毛主席就在屋子里面,看着毛家后代茁壮成长。

水滴洞

更让众人惊喜的是,随后毛东东就趴在毛主席曾经用过的书桌上,用笔在签名本上画了起来。历史好像在众人眼前重现,毛主席曾经在书桌前办公的样子又浮现在他们脑海中。

韶山是红色的故乡,是毛家人的根,毛家人永不忘家乡情。

2007年,毛岸青因病去世。去世前,他和邵华商量,等他走后一定要把他的骨灰与母亲杨开慧葬在一起,邵华含泪答应。遗体告别仪式当天,邵华以同志和战友的名义率领全家敬献了花圈,刘思齐、李敏和李讷等毛家姊妹率家人哭送兄长。

除了亲人,来自长沙和韶山的代表、来自革命根据地的代表,还有许多素不相识的群众也都来到现场,向毛岸青表示最真挚的敬意。网络、电视等各种媒体表示了哀悼,由此又掀起了一股敬爱毛主席热潮。

毛岸青追悼会

毛岸青的儿子毛新宇牵着自己的儿子,像小时候父亲牵着自己一样,在毛岸青的遗像前鞠躬致敬。

邵华也葬在了板仓自从邵华嫁入毛家后,公公毛主席的精神始终影响着她,使她从一个淳朴的小女孩长成了一个懂事、称职的好儿媳。

1976年毛主席去世后,邵华默默地接起了家族的重担,每逢毛主席和杨开慧等长辈的诞辰和忌日,她总是要亲自组织纪念活动,还要代表主席家人出席各种纪念活动。此外,无论亲戚来访还是国家庆典活动,都免不了邵华安排处理。

几十年来,她五次回延安,几十次回韶山,上百次回到纪念堂瞻仰主席遗容。她就像一台永远不会疲劳的机器一样,贡献着自己的力量。

病中的邵华

然而,再厉害的机器也不可能永远运转,邵华病倒了,病情来势汹汹让所有人都感到措手不及。2001年的一天,邵华结束完一天的工作回到家中,她感觉自己的身体酸软无力,疲乏得很,之前也出现这种情况,她没有在意。

但这一次和以往不同,她的身体没有因为休息而有所恢复,反而变得更加难受。邵华想着可能是上年纪了,出现力不从心的感受也很正常,于是又坚持参加了第二天的影展。几天后,症状还是没有缓解,毛新宇发觉不对劲,立即将母亲送进了医院。

根据胸部疼痛的症状,医生刚开始诊断为胸膜炎,但是检查结果却显示邵华得了乳腺癌,而且已经到了中晚期。这个消息对家人来说犹如晴天霹雳,谁也没有想到病情会发展得如此严重。

邵华得知自己真实的病情后,她表现得非常平静和坦然,不愧为毛家儿媳,面对可能要结束的生命,丝毫没有惧怕。邵华明白,现在这种情况她自怨自艾是没有用的,她满心希望能在自己有生之年,尽力发挥热量,为社会做贡献。

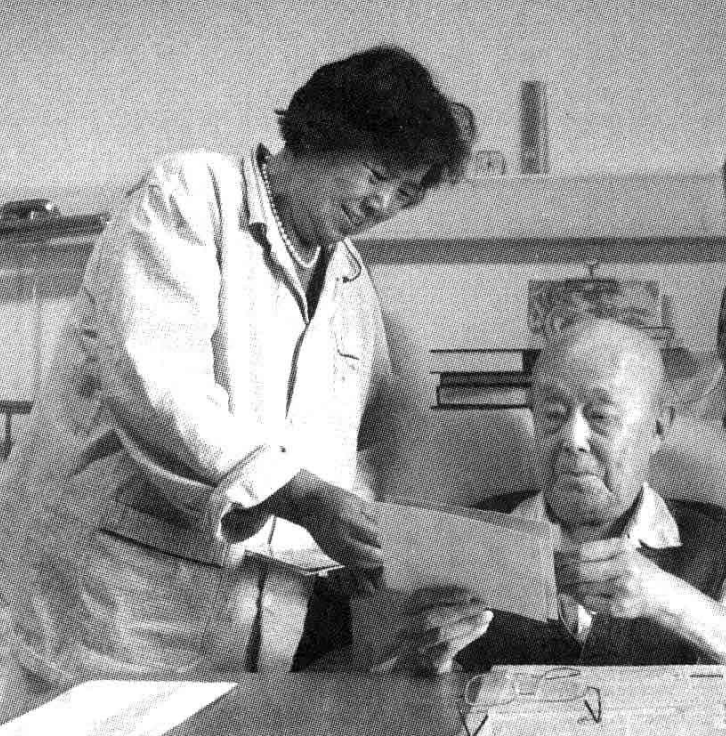

病重的邵华和刘志坚夫人

随着病情的逐渐加重,邵华再也没有力量回韶山看看。不能回韶山,邵华就在病房研究毛泽东思想,整理她的摄影作品,她乐观向上的精神感动着所有人。

2006年,邵华的病情更加严重了,右手浮肿退不下去,连摁快门都显得非常吃力。医护人员再三劝她静心养病,减少外出,但每到重大节日,邵华还是会出席活动。

2008年一场地震牵动着全国人民的心,在医院住院的邵华也在时时刻刻关注着关于地震的消息。当时邵华的癌细胞已经扩散得非常严重,病痛时常让她夜不能寐,而她忍受着痛楚向摄影爱好者发出倡议,希望在此危难时刻,把爱和热情奉献给信奉“一方有难,八方支援”的伟大人民。

倡议书得到了很大的反响,一些老摄影家也积极参与行动,为抗震救灾贡献爱心。

病重的邵华和季羡林

邵华身在医院,可心早已飞到了四川,她不愿看到人民受苦,着急地想各种办法支援灾区。她倡议家人为灾区捐款,毛新宇、儿媳刘滨、孔东梅、王效芝代表毛家人向灾区捐款十万元,以此来表达作为一个开国领袖的家庭对灾区人民的关爱。

十万块钱或许对于明星、商人来说并不算什么,但是对于只靠着薪资生活的毛家人来说并不算小钱。邵华宁愿拿出这笔钱来救助灾区,也不拿着它为自己看病,是如此的伟大。

除此之外,邵华还发起并参与了中国摄影协会主席团作品集赈灾义卖活动,拍卖所获得的钱,他们全部捐给了地震灾区。直到后来,邵华说话也变得十分吃力了,毛新宇凑在她的嘴边努力听着母亲的交代,只听邵华还是在关心灾区的情况。

2008年5月19日,医院对邵华下了病危通知书,她的身体已经达到极限,多个脏器都被癌细胞侵蚀,脊椎也已经空洞。邵华提出要到外面看看,因为她已经很久没有见到外面的阳光了。

病重的邵华

家里人没有一个敢推她出去,可能一个颠簸就会导致她瘫痪。但邵华还是坚持出去,她喜欢花,喜欢新鲜的空气,喜欢温暖的阳光。

到6月份的时候,邵华的病情更严重了,她能明显感觉到自己的生命在不断流失,于是她提早叫来家人,留下最后的遗嘱,她告诉毛新宇:“你的父亲在哪我就去哪儿,我死后就把我和你奶奶葬在一起吧!”

6月24日,邵华永远闭上了眼睛,在她生命的最后一刻她嘱咐儿子一定要把毛东东培养成才,为人民服务。

邵华逝世后,噩耗传遍了中国大地,闻者伤心,见者流泪,前来吊唁的人络绎不绝。四百多平方米的灵堂内摆满了用鲜花进行制作的花篮、花圈。韶山的人民听闻噩耗后,自发地沉痛悼念,深情缅怀。

邵华告别仪式

追悼会结束后,毛新宇便按照母亲的遗愿,将她的骨灰带回了韶山,同毛岸青一起葬在了杨开慧的身边。

邵华,一位坚强又富有情怀的女性。她未在韶山出身,却把韶山当做了自己的家乡。多年来,她爱着韶山,关心着韶山人民,用她真诚的心赢得了韶山人民的爱戴。

伟大的邵华!