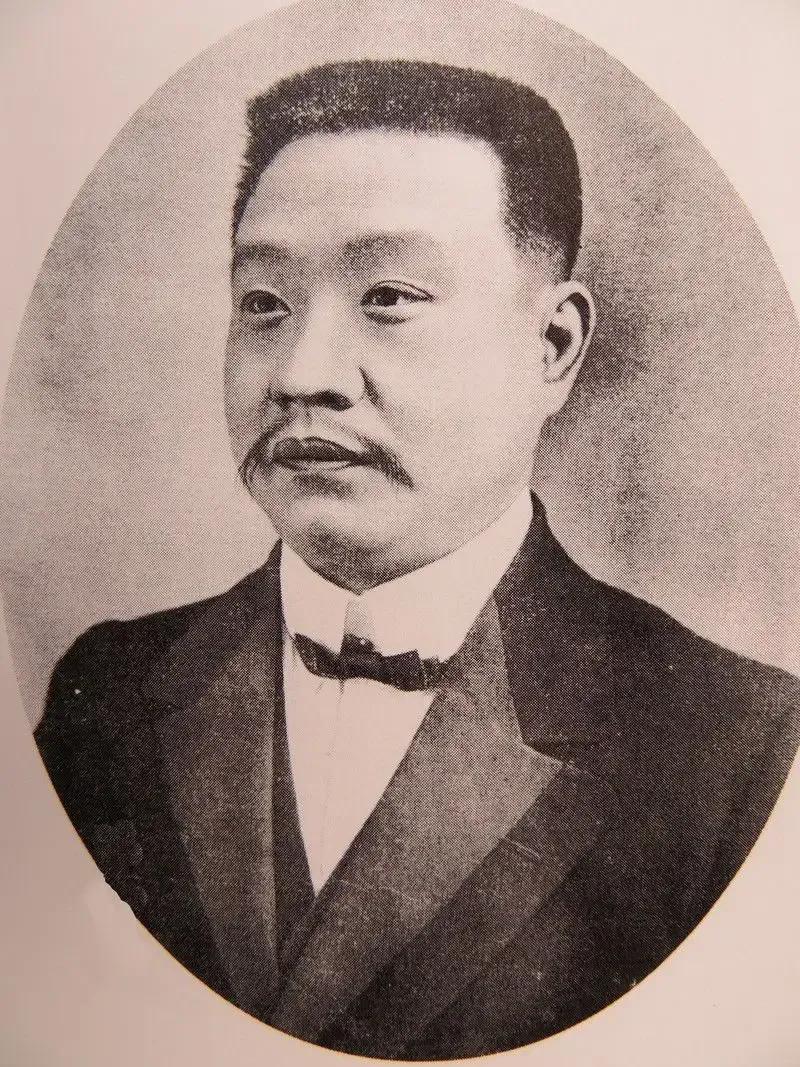

谭延闿母亲病逝时,因为是通房丫头出身,出殡时族人不让走正门。突然,谭延闿躺在棺木上,大喊一声:“今日我谭延闿已死,立即出殡!”所有人都震惊了…… 1904年,24岁的谭延闿参加清末最后一次科举试,中试第一名贡士,即会元,填补了湖南在清代二百余年无会元的空白。 消息传来后,其父亲高兴到拍大腿,其母亲李夫人更是激动到浑身颤抖。 就在母亲沉浸在喜悦中时,谭延闿的父亲突然说:说下吃饭吧。 听到这5个字,谭延闿的母亲简直不敢相信自己的耳朵,在确定老爷确实让自己坐下后,才缓缓坐到了饭桌前。 只是她拿着筷子的手,依然在抖动,原来此前她已经在饭桌前站了整整24年,这一切都是因为她卑微的出身。 谭延闿的母亲只是一个丫头,因被老爷看中,才成为通房丫头并生下了谭延闿。 遗憾的是,儿子出生后,李夫人并没有“母凭子贵”,家里的正室、妾室都看不起她, 李夫人依然如丫头一般,照顾丈夫和其她夫人,甚至吃饭时连个位置都没有,只能站在饭桌前伺候老爷和太太们。 后来李夫人又有了两个儿子,但三个儿子还是没有成为她的护身符,不但其她太太对她呼来唤去,家里的下人也看不起她,不但不尊重还给她脸色看。 面对委屈,李夫人只能隐忍,谁让她没有娘家做靠山。 李夫人清楚地知道,自己要想翻身,只能依靠儿子考取功名了。 所以从谭延闿懂事起,李夫人就经常教育儿子:你要好好读书,给娘争口气,娘这辈子也就只能靠你了。 因为母亲没有地位,导致谭延闿兄弟在家里也受尽委屈,经常被其她房的孩子们嘲笑和欺负。 特殊的成长环境,让谭延闿心智成熟较早,他也在心里暗暗发誓,希望自己可以出人投地,为母亲争一口气。 聪颖好学的谭延闿,在学习上可以用披荆斩棘来形容。 他5岁入私塾后,就开始发愤图强,每天不但要背诵古诗词,还要练字,老师和父亲都预感到,将来他一定有所作为。 11岁时,谭延闿学制义文学,光绪帝的师傅翁同龢称之为“奇才”。 尽管儿子如此优秀,可李夫人的地位还没有改变,但是她有了盼头。 到了1904,李夫人终于翻身了,这一年谭延闿金榜题名,被赐进士出身。 李夫人终于被允许坐下吃饭,那饭菜她是伴着眼泪一起吞咽下去的。 谭延闿看到母亲有了一席之地,觉得所有的付出都值得了。 后来谭延闿将母亲接到家里孝顺,媳妇对婆婆也很好,苦了半生的李夫人,终于苦尽甘来了。 李夫人去世后,因为不是正妻,族人不让走正门,愤怒的谭延闿直接躺在棺材上,大喊一声:今天我谭延闿已死,抬我出殡。 谭延闿无愧于孝子,母亲在天之灵,也会欣慰了…… #人物#

评论列表