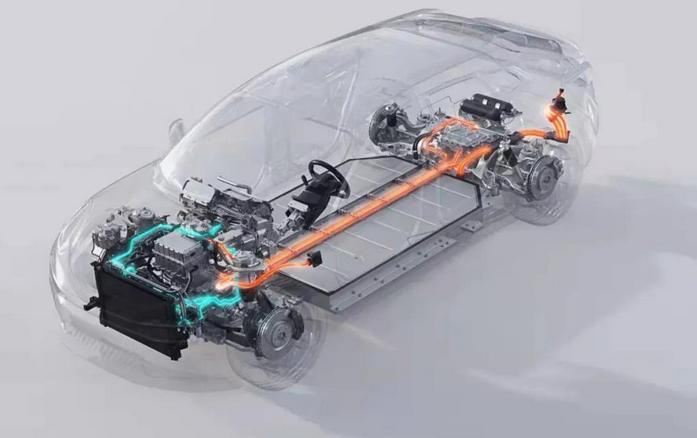

越南拼了!中国上不上? 越南近期宣布,自2026年7月起禁止燃油摩托车进入河内市中心,这一政策力度之大,堪称东南亚能源转型的“激进实验”。在全球碳中和浪潮中,越南试图通过行政手段直接跳过燃油车时代,这种破釜沉舟的决心确实令人侧目。 越南的政策背后,是对污染治理的迫切需求。数据显示,河内PM2.5年均值已达国家标准的两倍,730万辆燃油摩托车贡献了超80%的机动车尾气排放。 为此,越南政府不仅划定限行区域,还推出“以旧换电”补贴、税费减免等组合拳,试图在五年内构建完整的新能源汽车产业链。这种“政策强推”模式短期内可能刺激市场,但也面临电网承载力不足、充电设施覆盖率低等现实挑战。 例如,越南电力集团2025年投入的充电基建资金仅相当于人民币2871万元,与中国同期千亿级别的充电桩建设投入形成鲜明对比。 反观中国,新能源汽车的崛起更多依赖市场驱动与政策引导的双重合力。 从工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》到“双碳”目标的顶层设计,中国构建了全球最完整的产业链体系。宁德时代等企业占据全球68%的动力电池产能,比亚迪、蔚来等品牌在智能化领域实现技术突围,2025年中国汽车产业链产值预计突破10万亿元。 这种优势不仅体现在国内市场,2025年上半年,中国车企在越南的本地化生产布局加速,吉利、奇瑞、长城等企业通过合资建厂,将成本优势与技术输出相结合,逐步打破越南本土品牌VinFast的垄断地位。 宁德时代的零碳工厂数字孪生系统将电池生产良品率提升至99.5%,华友钴业的固态电解质产业化方案实现能量密度与安全性的双重突破,这些成果在2025年深圳国际电池展上集中亮相。 相比之下,越南新能源汽车产业仍依赖外资技术输入,其本土品牌VinFast虽在2025年上半年交付6.7万辆电动车,但核心零部件如电池、电机仍需从中国进口。 这种技术代差意味着,即便越南通过政策扶持扩大市场规模,也难以在全球产业链中占据高端地位。 当然,越南的政策勇气也值得肯定。其通过行政手段快速培育市场的做法,为其他发展中国家提供了参考样本。但中国的路径显然更可持续——依托超大规模市场培育技术优势,通过产业链外溢带动区域协同,这种“内生增长+全球辐射”的模式,才是真正的大国气象。 正如中国车企在越南的本地化生产所揭示的:与其纠结于是否“跟进”某项政策,不如专注于构建不可替代的产业竞争力。 当越南还在为充电桩覆盖率发愁时,中国的智能网联汽车已开始定义下一代交通标准。在这场没有硝烟的能源革命中,真正的赢家,永远是那些既能把握时代脉搏,又能深耕产业根基的国家。