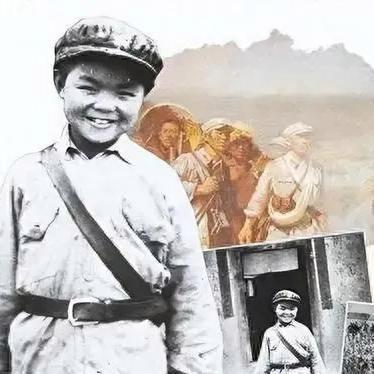

1936年,马家军要枪毙一个12岁的小红军。谁料,小红军说:“你们用大刀砍死我吧,留下一颗子弹打日本人!”就是这句话,竟然保住了小红军的命。 这个小红军名叫张金龙,父母都是被地主剥削至死的贫苦农民。他三岁丧父,八岁丧母,靠着村里百家饭才勉强活下来。乱世里的饥饿与欺凌,让他比同龄人更早懂了什么是不公。 1935年,红军长征路过张金龙所在的村庄,队伍里宣传员讲述的“打地主、分田地”和“抗日救国”的主张,像一道光扎进了他心里。那时他刚满11岁,个头还没步枪高,却攥着衣角追了队伍三里地,反复恳求参军,最终被编入红四方面军的宣传队,成了队伍里最年轻的“小战士”。他没读过书,却凭着过目不忘的记性,把《三大纪律八项注意》编成顺口溜教给战友,行军路上总用稚嫩的嗓音喊着口号,给疲惫的队伍添了几分生气。 1936年深秋,红四方面军西渡黄河执行任务,张金龙随队进入甘肃河西走廊,不料遭遇马家军的围追堵截。一场惨烈的突围战后,队伍被打散,他因掩护伤员落在了后面,最终被马家军士兵俘虏。被俘时,他怀里还紧紧揣着半张皱巴巴的抗日宣传画,那是他出发前从宣传员手里接过的,一直当作最珍贵的物件。 马家军士兵见他年纪小,本没当回事,可搜出宣传画后,立刻将他押到了临时据点,声称要“杀一儆百”。当黑洞洞的枪口对准他时,周围的士兵都以为这孩子会哭求活命,却没想到他梗着脖子,说出了那句让所有人愣住的话。当时正值日军侵华步步紧逼,全国抗日呼声日益高涨,就连马家军队伍里,也有不少士兵对日军的侵略行径心存愤慨,张金龙的话恰好戳中了他们内心深处未泯的民族良知。 据点里的一个马家军小头目沉默片刻,挥手喝退了举枪的士兵。他盯着张金龙看了半晌,最终没再提枪毙的事,只是将他关在了据点的柴房里,每天给一口粗粮度日。虽没恢复自由,但张金龙知道,是那句对抗日的执念救了自己,他在柴房里每天都偷偷背诵宣传口号,盼着有一天能重新回到队伍。 几个月后,据点遭到当地抗日武装袭击,混乱中张金龙趁乱逃出,一路乞讨着寻找红军。因年纪太小且战乱频繁,他没能再追上大部队,只能辗转流落在甘肃、陕西等地,靠给人放牛、做零活糊口。即便如此,他从没忘记自己曾是一名小红军,遇到受苦的百姓,总会悄悄说起红军“为穷人打仗”的事,把当年记住的抗日主张讲给更多人听。 新中国成立后,张金龙才回到家乡,隐姓埋名过起了普通人的生活。直到晚年,他才向家人说起自己12岁时被俘的经历,那句“留下一颗子弹打日本人”的话,成了他这辈子最难忘的记忆。他常说,当年自己不是不怕死,只是心里清楚,子弹该用来打侵略者,不该对准同为中国人的同胞。 从一个吃百家饭的孤儿,到一名心怀家国的小红军,张金龙的童年被乱世刻满苦难,却也因信仰生出了超越年龄的勇气。他的经历,不仅是一个小红军的个人遭遇,更折射出抗战时期无数底层百姓对民族大义的朴素认知——即便身处绝境,心中的家国情怀也从未熄灭。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。