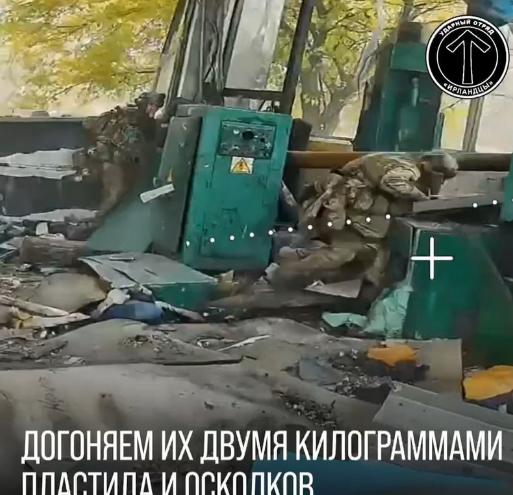

俄军这伏击圈,进来几分钟就死,就是有侦察兵也没用!俄军封锁红军城通道伏击区,根本就没有俄军士兵。全部都是潜伏在周围草丛里的FPV无人机。 这些FPV无人机可不是普通的玩具,它们趴在地上的时候,几乎跟周围的草融为一体,连侦察兵用肉眼都难发现。更绝的是,俄军根本没在这片区域部署步兵,全靠无人机和侦察系统配合,把战场变成了“透明盒子”。 乌军士兵还没反应过来,就被无人机上的摄像头和传感器锁定了,紧接着就是精准打击——这种打法,别说乌军了,换哪个国家的军队来,都得头疼。 举个例子,“爱尔兰人”无人机小组在一次战斗里,直接用FPV无人机干掉了乌军一辆2S1“康乃馨”122毫米自行火炮。这玩意儿可不是小玩意儿,能发射122毫米炮弹,射程远、威力大,在战场上算是“重火力”。 结果被无人机从天上盯着,一发导弹过去,直接报销。更离谱的是,同一场战斗里,他们还打掉了1辆BTR-4E型装甲运兵车和1辆皮卡车,顺带撂倒了好几个乌军士兵。这种效率,说是“无人机猎杀”都不为过。 FPV无人机的操作方式也特别有意思。平时它们就趴在地上,像冬眠的蛇一样,一动不动。但天上有大型侦察无人机24小时盯着,整个伏击区都在它们的“眼皮子底下”。一旦乌军突围部队进入监控范围,侦察无人机马上把坐标传给地面操作手。 这时候,操作手就像打游戏一样,坐在监控屏幕前,看着实时画面,手指一按,潜伏的FPV无人机就“嗖”地升空,对着目标冲过去。整个过程,连10分钟都用不上,乌军从发现到被摧毁,可能连反应的时间都没有。 更狠的是,俄军的操作手分工特别细。前线100米范围内,每隔一段距离就埋伏着一架FPV无人机,它们只负责接收信号,不主动飞。高空侦察无人机负责“看”,地面操作手负责“指挥”,而那些真正操控无人机攻击的“飞手”,平时可能就在后方喝水吃饭,等目标出现,才被叫过来“干活”。这种“远程操控+精准打击”的模式,让乌军根本找不到俄军的主力在哪儿,连反击的方向都没有。 你说这种打法无解吗?还真是。传统步兵突围,最怕的就是被伏击,但俄军这次连步兵都没用,全靠无人机和侦察系统配合,把战场变成了“数字战场”。 乌军士兵就算再训练有素,也扛不住这种“看不见、摸不着、打不着”的攻击。除非用原子弹炸出一个真空区,否则只要进入伏击圈,基本就是“有来无回”。 从战术层面看,俄军这次用的是“无人化+信息化”的组合拳。侦察无人机提供实时情报,FPV无人机负责精准打击,操作手在后方远程控制,整个过程像流水线一样高效。 这种打法不仅节省了兵力,还降低了己方伤亡——毕竟无人机被打下来,损失的是机器,不是人命。而乌军这边,连敌人在哪儿都不知道,只能被动挨打,士气肯定受影响。 再往深了想,这种战术其实反映了现代战争的趋势:谁掌握了“无人化”和“信息化”,谁就能占据主动。 俄军这次在红军城通道的伏击,就像一场“无人战争”的预演——没有硝烟弥漫的阵地战,没有刺刀见红的肉搏,只有无人机在天上飞,导弹在地上炸,操作手在屏幕前点鼠标。这种打法,别说乌军了,就算换成其他国家的军队,也得重新调整战术。 说到底,战争的本质还是“以强胜弱”。俄军这次用无人机和侦察系统构建的伏击网,就像一张无形的网,把乌军牢牢困住。 乌军想突围,得先过无人机这一关;想反击,连俄军在哪儿都不知道。这种“不对称作战”模式,让传统步兵战术彻底失效,也让现代战争的规则发生了变化。 最后再看看战场效果。俄军“爱尔兰人”小组一次战斗就干掉乌军3辆装备,杀伤多人,这种效率在传统步兵战里几乎不可能。 而乌军这边,损失装备是小事,关键是士气受挫——士兵们知道,只要进入伏击圈,就等于进了“死亡陷阱”,谁还敢往前冲?这种心理压力,比实际的武器打击更致命。 所以说,俄军这次在红军城通道的伏击战术,不仅是战术上的创新,更是现代战争理念的体现。无人化、信息化、精准化,这些关键词正在重新定义战场规则。而乌军,或者说任何想在战场上取胜的军队,都得好好琢磨怎么应对这种“看不见的敌人”。毕竟,未来的战争,可能真的没有“前线”和“后方”之分,只有“能被无人机发现的”和“不能被发现的”。