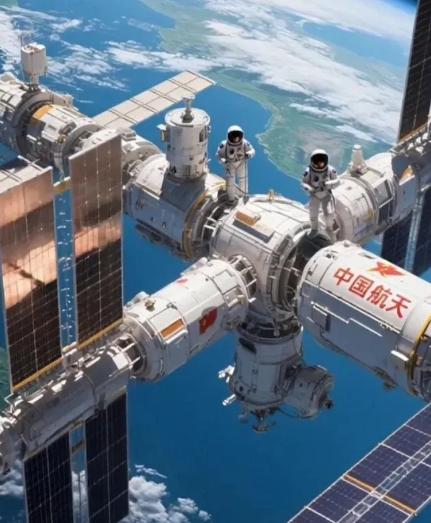

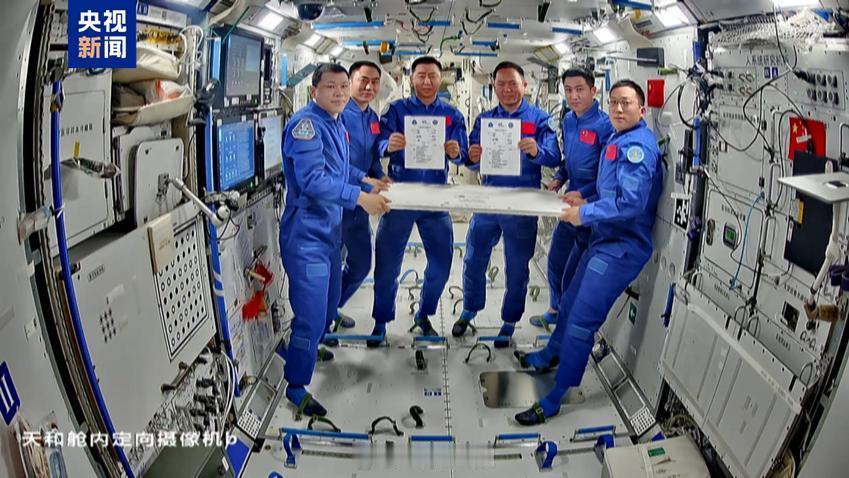

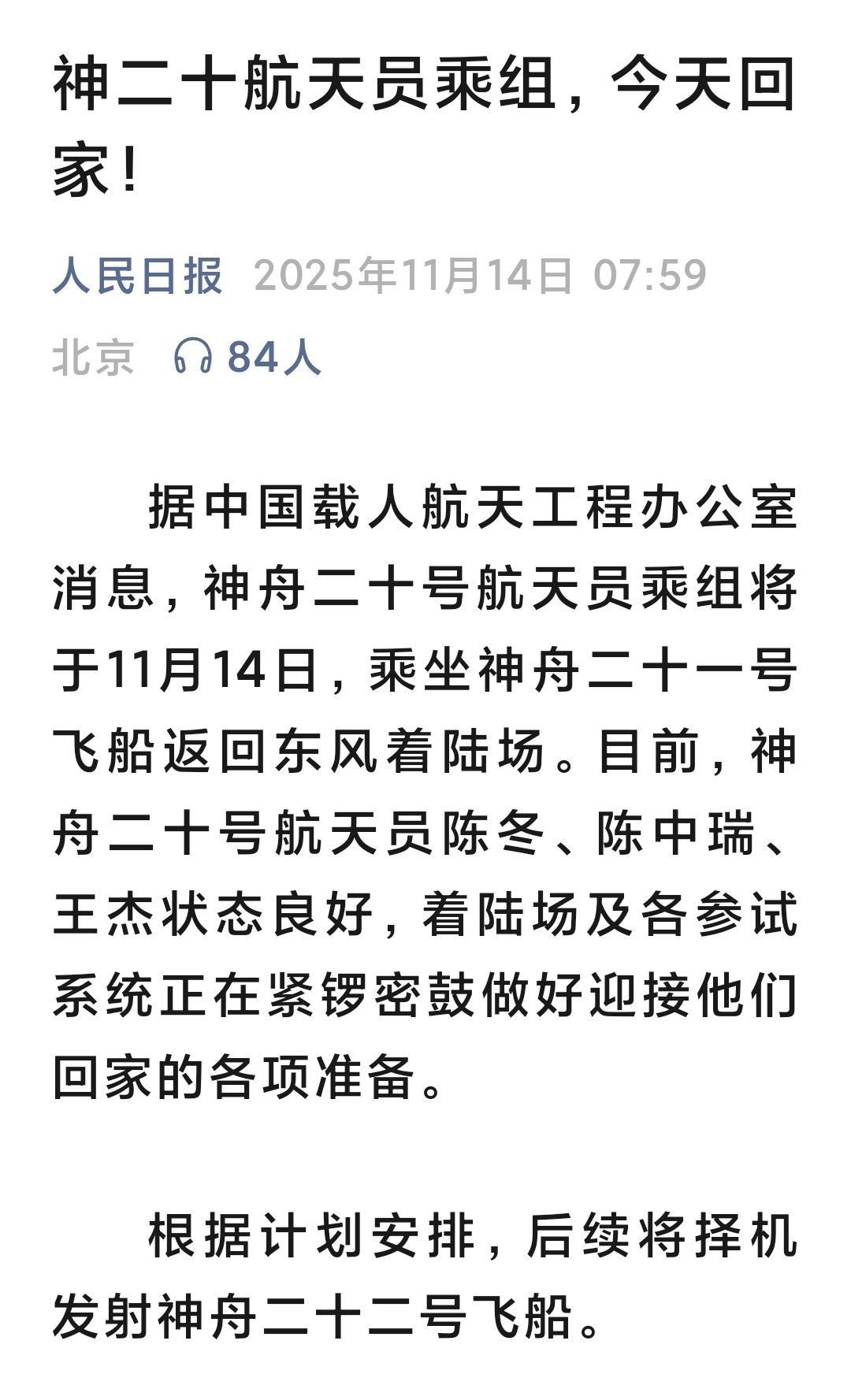

美国这次要急眼!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文! 过去几十年里,太空探索领域基本是英语的天下,1998年国际空间站首个模块发射后,不管是指令沟通、技术报告还是设备标识,英语都成了唯一标准。想参与国际空间站任务的宇航员,先得把英语练到能流畅对话的程度,不然连操作手册都看不懂,更别说配合执行任务了。那时候西方还得意洋洋,觉得这是理所当然,仿佛英语天生就该垄断太空话语权。 可2022年中国天宫空间站完成在轨建造,核心舱一亮相就打破了这个垄断。操作界面上全是方方正正的中文,从设备按钮标识到系统提示弹窗,连应急处置手册都是中文优先排版。这可不是故意摆姿态,太空环境瞬息万变,可能前一秒还平稳运行,下一秒就出现气压异常或设备故障,这时候满眼都是熟悉的母语,能最快反应过来,省去翻译和理解的时间,说白了就是关键时刻能救命。 以前咱们的宇航员去国际空间站,还得花大量时间恶补英语,背专业术语,生怕沟通失误影响任务。现在反过来了,欧洲航天局的宇航员马天聪为了参与中国空间站的实验项目,天天抱着中文课本啃,连方言段子都学了不少;俄罗斯宇航员也在加紧学习中文,毕竟以后要和中国航天员长期合作,总不能指望人家全程用英语配合。这种角色互换,让习惯了制定规则的美国坐不住了。 美国急眼的根本不是中文本身,而是背后的话语权转移。太空探索从来都不只是科技竞赛,更是规则制定权的争夺。过去美国靠着先发优势,把英语变成了太空领域的“通行证”,本质上是通过语言垄断,掌握了技术标准和合作规则的主导权。现在中国自己建空间站,用自己的语言制定操作规范,相当于在太空领域另起炉灶,不再受西方规则束缚。 更让美国上火的是,中国空间站的中文应用不是孤立的。2020年发射的亚太6D通信卫星,实现了全球首例基于卫星通信链路的超远程手术,整个操作流程的指令和数据界面也以中文为主,证明中文在高端科技领域完全能胜任精准沟通的需求。这意味着中文正在从地面走向太空,从日常交流走进尖端科技,慢慢打破英语的垄断地位。 美国一直想在太空领域保持绝对优势,一会儿搞登月计划,一会儿推火星探索,可没想到中国不按常理出牌,先把空间站的“语言权”牢牢抓在手里。他们习惯了别人围着自己的规则转,现在突然发现,中国不仅有了自己的空间站,还敢用中文制定标准,甚至吸引了越来越多国家参与,这让他们的霸权心态受到了冲击。 其实中文走进太空,说到底是国家科技实力的体现。当年我们没有自己的空间站,只能跟着别人的规则走,学英语、适应西方标准;现在我们能自主设计建造空间站,自然有底气用自己的母语。这不是排斥英语,而是在自己的平台上掌握主动权,就像家里来客要遵循主人的规矩,天经地义。 美国的急眼,恰恰说明他们看懂了这背后的意义。语言霸权的松动,意味着科技霸权、规则霸权的根基在动摇。中国空间站的中文界面,看似只是一个小小的改变,实则是大国崛起的缩影——我们不再需要通过迎合别人来获得认可,而是用自己的实力制定规则,让世界适应我们的标准。 未来只会有更多中文标识出现在太空,这不是偶然,而是中国科技实力和文化自信的必然结果,美国再急眼也改变不了这个趋势。