封建时期,若臣子高举免死金牌,皇帝会如何处理?

先说结论,这个情况其实用一句古语就可以形容:君要臣死,臣不得不死。

作为封建时代的绝对统治者,皇帝要某个臣子去死,那个臣子有且仅有一个选择——乖乖去死。

当然也有例外,特别是王朝末期,统治气数已尽,那些权臣或者反贼就不会听皇上的。

比如说清朝末年被光绪帝和摄政王载沣恨透了的“反骨仔”袁世凯,就活得好好的,甚至他老人家还没有“免死金牌”。

不过上述情况只是特例,今天的文章中笔者也不会为大家特别强调。

在封建时代,皇帝想要杀某个人,几乎就是动动嘴皮子的事情,就算有“免死金牌”,只要换个理由重新定罪就可以了。

毕竟“免死金牌”不是万能的,也不是随时随地都能用的。

皇帝在颁发“免死金牌”之前,肯定就把各个条条框框都给你限制好了。

纵观中华两千余年的封建王朝时代,发“免死金牌”最多的莫过于明朝,而“免死金牌”最没用的也是明朝。

由于明朝“免死金牌”案例过于突出,所以下文主要以明朝大将李善长为主要目标进行讲解。

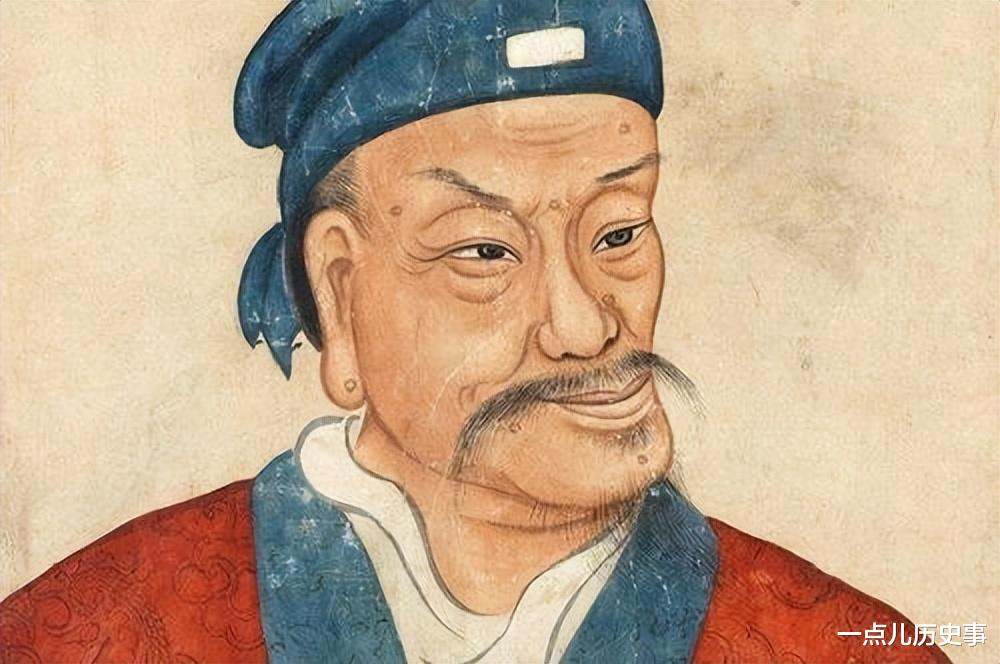

1.李善长其人李善长是朱元璋身边最为重要的谋士之一,因为通晓人性,计谋奇绝,因此还被后人称为“前知三百年,后知三百年”。

李善长因为计谋出众,屡屡让朱元璋在元末农民起义中占得先机,因此被朱元璋尊称为“萧何”。

明朝建立后,朱元璋册封群臣,李善长凭借出色的政治功勋成为了明代丞相,位列百官之首。

为了表彰李善长的功绩,朱元璋特意给了他两个“免死金牌”并许诺他本人可以“免二死”,孩子“免一死”。

可令大家没有想到的是,李善长最终还是被朱元璋无情杀掉了。

公元1390年,因卷入胡惟庸一案,拥有“免死金牌”的李善长最终被朱元璋赐死。

到底发生了什么让本应“情同手足”的君臣最终选择了撕破脸皮、大打出手,又为什么拥有“免二死”的李善长最终没有用上?

关于李善长的事迹,《明史》上有以下记载:

“李善长字百室,汉族,定远(今属安徽)人。少读书有智谋,策事多中。元末迎谒朱元璋,从下滁州,为掌书记。拜右相国。洪武初任左丞相,封韩国公。四年致仕。十年复命与李文忠总中书省大都督府御史台。二十三年,以胡惟庸党追问,一门七十余人被杀。”

从这段介绍中,我们很清晰地可以得知:即便李善长为大明的建立立下了赫赫战功,即便他很是无辜,可还是因为胡惟庸案遭到牵连,一家七十余口全部被杀。

这里笔者还要给李善长喊一声“冤”。

2.冤枉的李善长李善长本是安徽定远人,与牵连他的胡惟庸是老乡,与朱元璋也算是老乡。

李善长是一个有着强烈社会责任感和使命感的人,自幼受到儒家文化熏陶,为人正直。

《明史》是这么介绍他的:“少读书有智计,习法家言,策事多中”。

感叹元末社会动荡,民不聊生,李善长于是便出山,希望能用自己的能力和计谋为天下谋一份太平。

投靠朱元璋后,李善长真切地感受到自己找到了人主,更是不遗余力地为朱元璋出谋划策。

在李善长的尽心辅佐下,朱元璋阵营里人尽其才,各得其所,事业蒸蒸日上。

朱元璋成为太平兴国翼大元帅后,第一件事就是册封朱元璋为元帅府都事。

后来朱元璋被任命为江南行中书省平章后,李善长也会成为了其中最重要的参议。

李善长谋略过人,什么赏罚章程、军机进退,都由李善长裁决。

正因为李善长过人的谋略,使得朱元璋对其非常信任。

朱元璋自立为吴王后,立刻加封李善长为右宰相。

在这个职位上,李善长将自己的历史功勋发展到了顶峰。

《明史》记载如下:

他娴于辞令,明习故事,处理政务,裁决如流,将吏帖服,居民安堵;调兵转饷无乏,恢复制钱,榷淮盐,立茶法,开铁冶,定鱼税,国用益饶,而民不困。

吴元年(公元1367年),李善长因功被封为宣国公。

因为吴国官职以左为尊,所以李善长由右宰相改为左宰相,同样位列百官之首。

朱元璋对李善长极为信任,赞称他为“在世萧何”,并命令他和刘基裁定律法。

这时的李善长逐渐来到了人生的顶点,他不仅一手策划了朱元璋的登基典礼,还成为了朱元璋的亲家。

洪武三年,朱元璋更是大奖李善长。

虽然李善长并没有亲自去过前线,但朱元璋确认为他的功劳比上了战场的还要大。

《明史》记载如下:

“给军食,功甚大,宜进封大国”,乃授太师、中书左丞相,封韩国公,岁禄四千石,子孙世袭。除了这些,朱元璋更赐给李善长丹书铁券,“免二死,子免一死”,即李善长本人凭此铁券,可以赦免两次死罪,其子可以赦免一次。

要知道,当时封公的人只有六个,而李善长位列第一。

这些都能说明朱元璋对李善长的器重。

按照大家的常理来看,拥有“皇亲国戚”、“圣上信任”、“免死金牌”的李善长绝对是大明最安全的人之一。

可就是这个看似拥有三重保护的人,在不久后的“胡惟庸案中”却受到了牵连,全家老小一个也没有留下。

这里李善长也是真的冤枉,胡惟庸在朝执政的时候,想要拉拢李善长,便派人讨好,李善长不从。

无奈之下,胡惟庸只好亲自前来,李善长还是不愿意。

岂料胡惟庸就是不肯善罢甘休,竟然联合李善长的弟弟来劝说李善长。

李善长万般无奈,只好说了句:“吾老矣,吾死,汝等自为之"

就是这么一句话,把李善长推到了悬崖边缘,朱元璋更是给他定下了“谋逆之罪”。

这里还有比较戏剧性的一幕。

按照《明史》记载,李善长刚被定罪,那些星象大师就跳出来“言星变”,还煞有其事的卜了一挂,告诉朱元璋“上天示意移大臣”。

中国古代生产力低下,神学泛滥,天象就成为了政治正统性的重要依据。

唐朝末年,权相就曾凭借藩镇节度使以此为借口大肆清洗同僚,导致“朝班为之一空”。

此时的李善长本就让朱元璋恨之入骨,又受到了上天的愤怒,自然不会有什么好结局。

至于那本可以“免二死”的“免死金牌”,更成了笑话。

结语封建时代,皇权至上,皇帝独尊,绝对不会允许任何人挑战皇帝的权威。

而如果某个存在有了威胁皇权的可能(哪怕只是猜测),即便他拥有再多的功劳,再厚的“免死金牌”,都不能改变最终身死的结局。

李善长就是最典型的例子。

借着“胡惟庸案”,朱元璋开始了大肆清洗朝堂,开国功臣包括李善长、郑遇春、朱亮祖等一公十二侯遭到诛杀。

牵连的人多达三万余人。

把威胁皇权的大臣全部诛杀后,朱元璋美滋滋地罢丞相,裁撤中书省,将皇权至上推广到了顶峰。

欢迎大家在屏幕下方留下宝贵的意见,废青工作室与您下期不见不散,部分图片来自网络搜集,侵删。

文:小昭 审核:梦愚编辑

文献参考:《二十四史》《史记》《汉书》《后汉书》《战国策》《左传》《春秋》《吕氏春秋》等。

本文为一点儿历史事作者手打,未经允许,不得转载。