淮海战役是解放战争三大战役中,难度相对最高的一场大决战。

作为国民党方面的实际总指挥,杜聿明其实是一位相当高明的帅才。如果单就谋略而论,与我华野代司令员粟裕相比,并没有太大差距,在一些局部,甚至表现的和粟裕旗鼓相当。

可为什么最后杜聿明坐拥30万大军,居然被华野全歼,本人被生俘了呢?

一、淮海战前,杜聿明就摸透了粟裕的心思?

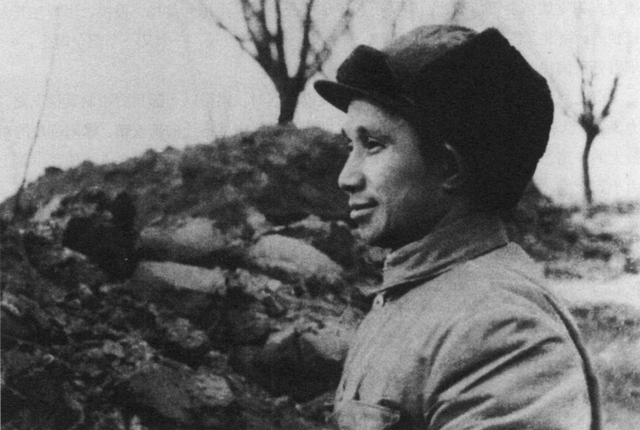

杜聿明(1904-1981),字光亭,陕西人。黄埔一期生,蒋介石的得意门生。抗战中率军奋勇抗击日寇,在长城抗战、淞沪会战、昆仑关大战、远征顷甸等大战中表现突出,他是为国家和民族立过大功的将军。

杜聿明是国军少有的极富谋略的将军,抗战结束后蒋介石不顾民意强行发动内战,杜聿明起初在东北战场负责指挥,一度将东北民主联军打得连连败退。

1948年8月,我英勇人民解放军在连连获得莱芜战役、孟良崮战役等辉煌胜利后,一步步夺取华东战场的主动权。蒋介石忧思无计,唯恐陈粟将山东全部夺占,而在徐州主持大局的徐州“剿总”司令长官刘峙昏愦无能,拿不出像样的对策,不得不把杜聿明从东北召回,商讨华东方向的战略。

杜聿明不愧是善谋之将才。他一到徐州,便提出了令人眼前一亮的对策。

杜聿明在八年抗战过程中,大致也形成了“存人失地、人地皆存,存地失人、人地皆失”的观念,不主张计较地盘的得失,而把主要精力放在主力决战,消灭敌有生力量上。

他认为,华东野战军虽然连获大胜,但总兵力只有30万人,而徐州剿总下辖军力在60万以上,当下的形势,应当以绝对优势之兵力,寻找华东野战军主力进行决战。

在此基础上,杜聿明站在国军党全局的高度,制定了一个名为《对山东共军攻击计划》,提出以六十万机动兵团,继续向华野主力攻击,对陈粟各部实行各个击破。

为达到集中兵力对付陈粟的战略目的,杜聿明还计划,华中“剿总”也应加入战局,主动攻击河南,全力拖住中野刘邓大军,使其无法向东支援,从而达到战略上的各个击破。

蒋介石对此案大为赞赏,立即批准执行。

平心而论,这个计划切中了当时的要害。当时粟裕正在积极谋划攻取济南,彻底消灭国民党在山东的力量。如果杜聿明以三十至四十万大军再度攻入山东,无疑会将战局大大复杂化。华野要么掉头以全力应对之,要么避而不战,积蓄实力再图进攻济南等要地。那么,华东的力量对比形势,将再一次向国民党方向倾斜,这是我方不可接受的。

但幸运的是,关键时刻,国民党军内部一贯的拖延症又犯了。杜聿明8月提出计划,国军总部研究来研究去,协调各路部队调配力量,一直到9月下旬才算理清楚,定下决心。

而粟裕已经指挥大军,集中全力将济南攻下,活捉了王耀武,杜聿明的计划丧失了一个先决条件。

到1948年10月,正当杜聿明踌躇满志地准备指挥大军北上进攻山东解放区,辽沈战场形势急转直下,101(名字就不说了,你懂得)卷土重来,锦州战役到了白热化阶段,沈阳、长春处处告急,蒋介石顾头不顾腚,只能哪里急先救哪里,又把杜聿明调回东北。

华东方向于是仍让刘峙负责指挥。可是正如邱清泉讽刺之言,刘峙这个顶着“福将”名号的猪头,没有胆色也没有方略更缺乏执行力。在杜聿明宏大战略前,他只剩下担心和不安。华野主力已经全据山东半岛,再调大军前去,万一重蹈当年张灵甫的覆辙可怎么办?于是叫停各部,不再向陈粟主动进攻。

杜聿明听说后,气得大骂刘峙无能。可是人在东北,鞭长莫及,唯浩叹而已。

二、杜氏献策先破刘邓:为何刘峙偏不同意?

1948年11月,华东野战军、中原野战军两部同时发力,展开了淮海战役,国民党一方称之为徐蚌会战。

战前,粟裕与中央反复沟通,对于这场战略决战首先在哪开打,作出相当严密慎重的考虑。最终,陈粟针对国民党军沿陇海线一字排开的阵势,选择先打徐州右翼的黄伯韬兵团。

为什么这么选择呢?

在徐州的诸兵团中,邱清泉、李弥、孙元良等兵力实力都比黄兵团强,而且互相紧靠,无法对其构成包围态势,只有黄兵团位置相对突出。

但粟裕不止着眼于打只吃黄伯韬兵团,而在于以围其一部的动作,诱使徐州剿总主力离开徐州来救援,从而在运动中寻找打击援敌的机会。粟裕使用手中主力的一半构筑阻击阵地,准备与徐州方向援敌决一死战。

另外,中原野战军还以主力向东积极前进,控制徐州国军的注意力。

华野、中野60万人,20多个纵队同时行动,四面八方一起行动,一时间打得国军诸大将眼花缭乱,对接下来如何应对局面,产生了巨大的困扰。

怎么打呢?蒋介石这时候是慌的,别看他平时喜欢微操,但真到了见真水平的时候,只剩下麻爪,他自己也提不出什么策略。至于徐州剿总司令,更是手忙脚乱,不知如何是好了。

国难思良将。蒋介石只得把杜聿明重新从东北调回徐州,任命其为徐州剿总副总司令,兼任前进指挥部主任,相当于近80万大军的指挥权都交给他了。

国军从上到下都眼花了,但杜聿明可一点没花。

别看各处打的热闹,但华野真正厉害的招数,就集中在黄伯韬兵团这里,不仅要吃掉黄兵团,还要趁势打援,击破徐州国军主力。杜聿明提出一个断其一臂的策略。

即,暂时不救黄伯韬,只留李弥十三兵团留守徐州,其余主力倾巢出动,南下会和华中方向调来的黄维兵团,合力击破中原野战军刘邓大军。

这么做的理由,一是中野力量弱于华野,好打。二是避开粟裕设下的围点打援之局。

只要国军抢在粟裕围歼黄伯韬之前,歼灭或打退中野,到时再以绝对优势之主力掉头打华野,胜算必将大大提升。

杜聿明的策略,可谓拨云见日,直指要害。如果这么打,中野必将承受极大压力,局势必将限入被动。

当然,我们不是质疑刘帅的指挥能力。战略决战的时刻,毕竟决定胜败的是绝对实力。国军如果以四十多万人压过来,中野将无法行动自如地先打宿县,割断徐州与黄维兵团的联系,后面的全歼黄维兵团就无从说起,而淮海战役西线失利,整个大决战的态势就要另说了。

然而,关键时刻,刘峙又出来捣乱了。

刘峙目光短浅。明明黄伯韬兵团近在咫尺,不先救他,反而舍近求远去西南打刘邓,这是何道理?到时候黄伯韬如果被歼灭,谁来担这个责任?

刘峙坚决反对这一方案,强令诸部全力救援黄伯韬。邱清泉等兵团于是转向东面,投了一场没有希望的解围战斗。

事实证明,杜聿明的策略,是淮海战役初期,最有可能改变战局的良方。

杜聿明面对此情此景,徒负呼呼无可奈何。黄伯韬兵团苦苦坚持17天,也没等到邱兵团一兵一卒,无他,粟裕的打援兵力太强,冲不过去!

三、蒋介石瞎指挥,断送杜聿明30万大军

黄伯韬兵团覆没后,中野在华野部分兵力配合下,也死死将东进救援徐州的黄维兵团困在双堆集。刘伯承还忽施妙手,派一部兵力攻占宿县,彻底将徐州国军主力与南线兵团隔开。

此时,国民党军损失了黄伯韬兵团十二万人,又陆续被打掉一些旅团级部队,徐州本部的兵力只剩三十多万人。在华野、中野两部近六十万人的合力进逼之下,已经无力再守徐州了。

面对危局,杜聿明向蒋介石强烈建议,不要固守徐州,应迅速脱离向西,由河南永城一带南下,到达阜阳一带,整军与敌再战。

这个战略,虽然像是退却,但却能使国军主力跳出包围,重回主动。杜聿明的眼光,还是很高的。

可是如果向西退,再向南走,就离黄维兵团远了一些,万一黄维支持不住,等不及救援呢?杜聿明说,要撤就不打,要打就不撤。如果首鼠两端,邱李孙三个兵团三十万人就要送掉了。

蒋介石先是勉强同意杜聿明意见,先撤出来再说。

杜聿明率军撤出徐州,到达萧县一带,华野主力发觉敌撤军,不待各部休整恢复,全力追击之。

一个急退,一个急进。急退者只要脱离接触就是胜利,急进者只要保持战斗接触就是胜利,谁胜谁败,关键看速度。

蒋介石鬼使神差地又改变了主意。西退南下,迂回太慢,黄维不能不救啊,国军付不起动不动损失十几万主力兵团的代价了,我当家也不容易啊!蒋介石又是打电话,又是发电报,还让飞机空投手令,命令杜聿明停止西退,立即转向南下,全力解救双堆集的黄维兵团。

杜聿明见令长叹,委员长的微操,终于把他干脆利落地送到了绝地。

华野正拼了命的追赶,这时国军放慢速度,是等着黑白无常的索命绳往脖子上套。

果然,粟裕得知杜聿明转向南下后,高兴拍手称快。华野诸部主力迅速调整部署,按部就班地将自投罗网的杜聿明集团包围在陈官庄。

1949年1月10日凌晨,在寒风冷雪中抵抗了一个多月的三十万国军被全歼,杜聿明被俘。