在我指导的有心理问题孩子的家庭中,肯定不是所有家庭都有问题,但是,有些家庭确实存在问题。有的家庭是夫妻之间争吵不断,妻子埋怨丈夫,认为是爸爸导致孩子出现问题;丈夫埋怨妻子,认为是妈妈导致的孩子的问题;有的妈妈认为孩子的问题不是病不应该吃药,而爸爸则认为孩子必须吃药;有的妈妈认为只要爸爸改变了,孩子就好了,孩子根本就是对爸爸有意见才出现现在的状况。

云尔老师

还有的孩子认为自己的问题都是父母导致的,父母对自己压制控制打击,不理解自己,一味地要求自己学习,从不关心自己快不快乐,痛不痛苦。

也有些孩子对父母没有什么意见,就是自己无法面对自己的现实,如:学习成绩下降,听不懂课,学不会;或者,和同学的人际关系不知道如何处理,在班级中,感觉孤独,没朋友;或者,觉得别人总是针对自己,嘲笑自己,等等。

但是,无论上面说的哪一种情况,家庭系统肯定存在或多或少的问题。到底存在什么问题?只能是一个问题一个问题去分析和解决,也就是我们常说的:具体问题具体分析。

云尔老师

今天,来讲一讲德国心理学家莫瑞·鲍文(L.Murray Bowen)的家庭情绪系统中的两股力量。

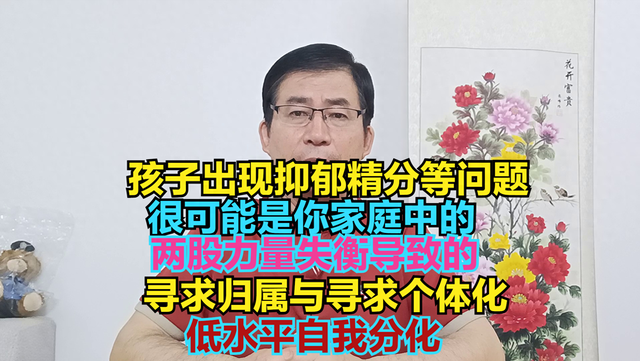

鲍文认为,家庭内同时存在两股力量:寻求归属与寻求个体化,当这两股力量处于平衡状态时,家庭关系处于理想状态,即家庭成员既能实现个体的自我分化又不失整体感。但若两股力量不平衡时,则家庭功能更易出现失调状况。

自我分化是鲍文家庭系统的核心概念,反映着一个人在情绪上和家庭成员及家庭以外的其他人相互独立的程度。自我分化是家庭成员必要的成长目标。家庭成员的自我分化水平与家庭功能有密切关系。

云尔老师

这里所说的“自我分化”是什么意思呢?

通俗地说,自我分化指的是在人际互动的过程中,能够分辨出哪些东西属于自己,哪些东西属于他人,保持独立自主的同时又能够让自己的理性和情感得到良好的平衡。

更加通俗地讲,良好的自我分化就是情绪和心态能保持平稳,人格保持独立,不被别人左右,不受别人的影响,知道自己该干什么不该干什么。

自我分化分为两个层面:内心层面和人际关系层面。

在内心层面上,自我分化是指一个人能不能把理智与情感区分开,也就是说,在某个特定的时刻这个人是受理智控制还是受情绪支配。这很容易理解,有些人容易受到情绪影响而失去理智,发怒时,想到什么说什么,话不择口,拿到什么摔什么,没有轻重,喜怒形于色。而有些人遇事不慌乱,面不改色心不跳,不喜怒形于色,对情绪有着强大的自控力。

云尔老师

在人际关系层面上,自我分化是指一个人在与他人交往时能同时体验到亲密感与独立性的能力。例如:芳芳和盈盈关系非常亲密,可是,盈盈让芳芳做什么,芳芳从来就不拒绝,而有些事情芳芳不想去做,但又不敢推辞,只能违心地去做,心里非常不痛快。这就是典型的独立性与亲密感失衡,这当然会导致心理问题。

自我分化的核心是一个人与父母的关系。一个心理健康的人,在他和父母的亲子关系上,不再和婴儿期以及学步前儿童那样紧密,从身体上和心理上逐渐与父母产生距离,独立性越来越强。对父母从言听计从到有选择性地听从,在很多问题上有了自己的见解和思想。一个心理健康的人能够不断地与父母进行情绪上的分离。

云尔老师

自我分化良好的人在与他人相处时能够维持思想和情感的独立自主。他们在与人相处时能够保持一个清晰的自己,能够处理好自己的位置,面对压力时也能够坚持自己的观点,而不去迎合他人的期望。因此,这样的人在与人相处时能保持灵活的距离,能分化情绪和理智,坚持自己不被别人的感受所控制。

自我分化水平较低的人,其行为只能依据情绪反应,容易依赖他人,容易产生融合状态,在处理问题时极容易受外界的影响而缺乏理性的判断。尤其当面临压力时,自我分化程度低的人可能会采取两种极端的适应模式:一是回避他人,以避免因害怕失去自主性而产生的焦虑感;另一种是通过亲近、依赖他人,来减轻自己的心理压力。

云尔老师

用低水平自我分化来解释很多孩子不愿意上学,在家不出门,离不开父母,就很容易理解了。

从心理发展阶段来看,自我分化的过程,也是走向心理成熟的过程。人们通过读书学习理解自我,通过人际互动认识自我,通过解决问题发展自我,进而变得成熟通透,知道自己是谁,了解自己的优势和劣势,懂得自己渴望什么热爱什么追求什么,让有限的生命为自己而活。

很可惜的是,有些家庭的寻求归属与寻求个体化的两股力量失去平衡,这导致孩子自我分化失败,从而孩子出现这样那样的心理问题。

有的家长会说,说这么多原因有用吗?孩子已经出现了心理问题我们要解决孩子的心理问题。要想解决孩子的心理问题,就要知道孩子的问题是什么原因导致的。如果导致孩子心理问题的原因一直存在而不去改变,孩子又怎么能够好起来呢?