写在前面的话

接上一回,在看云听潮亭里,再也找不回诗词中描述的令人心驰神往的鹅鼻轮廓。走上通往山顶的台阶,看到了积雪亭。这个雪,是形象地比拟溅起的水花。积雪亭是一座四方亭,亭子下方正好能看到山脉伸出的部分,形成的鹅鼻积雪的奇观。

虽说后面被人为改变了,如今无缘得见,但至少古人曾经领略过原汁原味的自然的风采,用动人的诗词为大家描绘出生动的画面感。在西流厅里观看了著名旅行家徐霞客的介绍,还有他耗费精力完成的“江源考”,也被单独立碑供游人观摩和景仰。这位原籍本土的资深驴友,如果生活在这个时代,一定是大众瞩目的顶流大咖了。

1.半山腰上的积雪亭

离开江边的栈道,走上去往山上方向的台阶。洗手间也设置在上面,专门去一趟,看看要走80米,而且是爬山有高度的变化,实实在在的物理做功的过程,着实让人有些举步维艰。

和前面栈道上时不时冒出的山上岔路不同,这里的台阶都是平坦的完整的。虽然说也会耗费体力,但坡度稍缓,爬起来和城区里爬楼的感觉没什么不同。而且这一段全是在树荫下,即使酷暑的时候也还是相对荫凉的。

回头再看一下看云听潮亭,亭子门口的鹅鼻嘴标记,吸引了很多人拍照,给自己的出行加入标签。看云和听潮两个动作,既检查了视觉,又考验了听觉,应该说是可遇不可求。今天的效果大打折扣,天阴阴的,所以云层很厚,没办法看到云蒸霞蔚的样子;江上的风很柔和,江涛轻轻地荡漾过来,也就感受不到惊涛拍岸的感觉。

前面提及过鹅鼻嘴最精华的部分,就是山脉在此延伸至江中,对江水的流通形成了阻滞,造成了江水的湍急和回旋,进而激起浪花飞溅,宛如飘雪,称作鹅鼻积雪。所以这个雪,是形象地比拟溅起的水花。在山腰上,看到了积雪亭,亭子的名称也由此经典景色得来。

前面提及的寒江独钓亭是一座六角亭,而积雪亭是一座四方亭,亭子下方正好能看到山脉伸出的部分,形成的鹅鼻积雪的奇观。虽说后面被人为改变了,如今无缘得见,但至少古人曾经领略过原汁原味的自然的风采,用动人的诗词为大家描绘出生动的画面感。

2.作为展厅的西流厅

继续往上走,看到了西流厅。它得名于鹅鼻嘴的另一经典场景“江水西流”,这也是因为山体延伸到江中所形成的。西流厅的动线设置得有些迂回曲折,也是和这里江水与众不同的流淌方向相呼应。如今,西流厅的功能设置成为展览室,展示了很多图文史料。

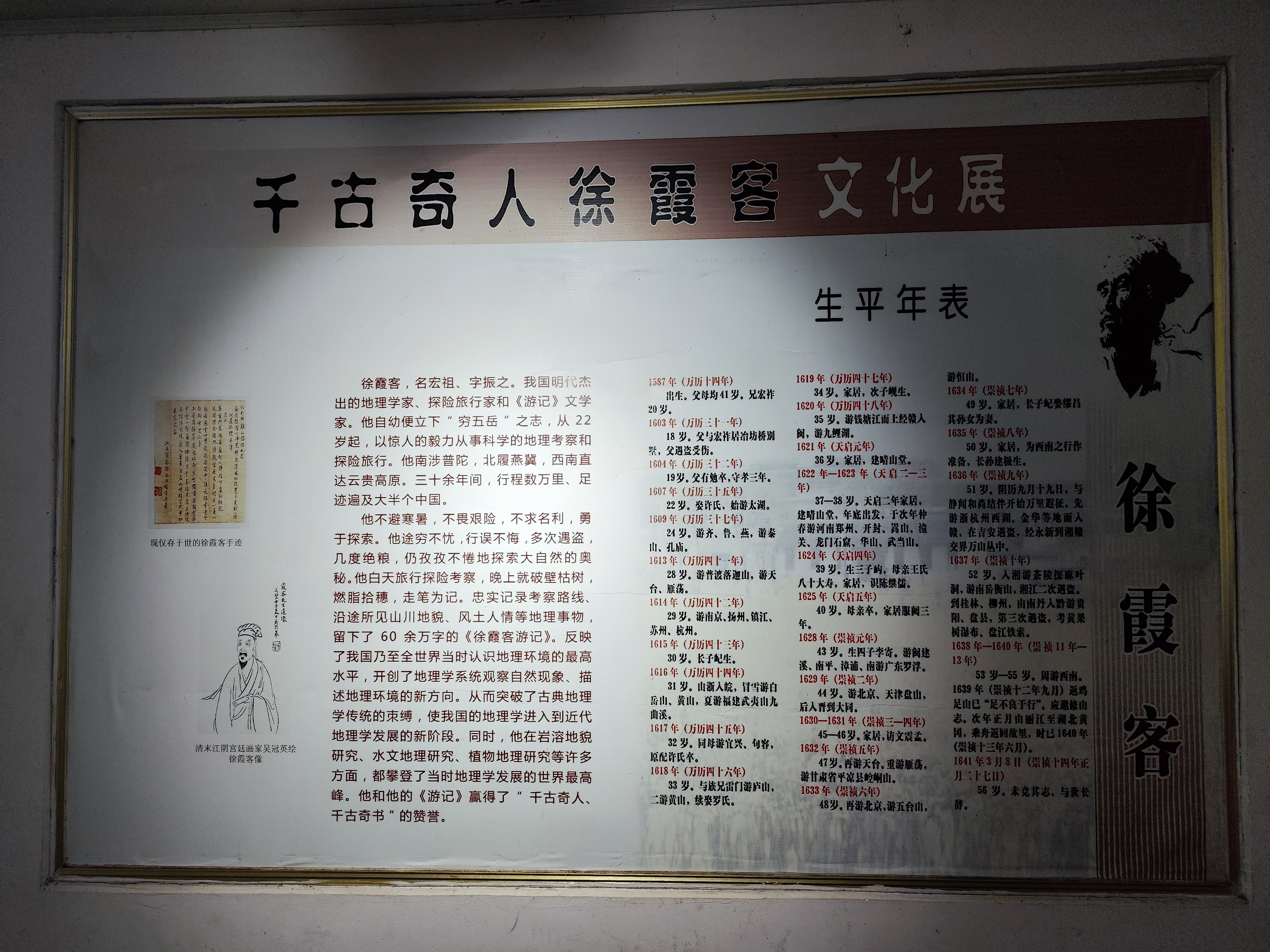

原籍本土的著名旅行家徐霞客,他的名字,就像大多数望子成龙的父母一样,寄托了很多的期望。年幼时就有立下志向,游历外面的名山大川。果然,兴趣是最好的老师,后来他也实现并且出色地完成自己一直以来的愿望。

年轻的徐霞客来到长江边上游览,望着滚滚江水,不由地对长江源头产生了遐想。当时的古书对此已有权威性的定论,他能够不先入为主,对此形成自己的观点并验证,这是多么难能可贵的品质。经常出行在外,不能在长辈身边侍奉,他也会陷入纠结之中。开明且善解人意的母亲缝制了一顶帽子送给他,作为支持他读万卷书、行万里路的礼物。所以说取得巨大的成就不是偶然的,与很多环境因素息息相关的,包括亲人的鼓励和支持。

因为志趣不同,徐霞客并没有取得什么功名。他的人生起点是普通的一介平民,能够达到他所追求的事业的巅峰,需要付出比别人更多的努力。终其一生,他走遍了千山万水,留下了近60万字的游记著作,在旅游地理、文学等方面都有着不可磨灭的贡献。

如今,在江阴还有很多与徐霞客有关的命名,比如徐霞客镇。他的一生在很多景点都留下过痕迹,古时的景点无需门票,保留了原生态,身临其境的他是幸运的;古时的景点管理基本都是野生的,在较为原始的环境里,道路充满了荆棘和坎坷,攀登上去有一种特别的满足感。

他考察了多种地貌类型、水体类型、动物物种,还有不计其数的名山、岩洞和溶洞。他通过撰写“江源考”这篇文章,阐述和修正了过去对于长江源头的认识的偏差。当然,在这篇文章里,他还提到了自己的故乡。最后,他身患重病无法行走,才结束了自己游历生涯,可谓是战斗到最后一刻。

古往今来,基于徐霞客的突出贡献,大家也给予他很高的评价。他的考察内容展现出很强的前瞻性,也影响了后来的同行们。这种时间方面的领先,某种意义更多地体现与同龄人的比较,比当时同时期的人要超出许多。他领先的是当时的时代,而不是这些后来的个体。因为这些后来者个体,无论是国内还是国外的选手,不是同一年代的,个人之间的比较就像是拿张伯伦和乔丹来比较,完全是关公战秦琼。都是总会发光的金子,在同期来较量的话,鹿死谁手很难判断。尤其需要清醒地意识到,一旦有站在前任肩膀上的这些后来者居上时,大家又回到了同一起跑线。

3.霞客寻源碑背后的故事

公园里特地设立的石碑,刻写了“江源考”全文。溯江纪源是徐霞客耗费精力最多、延续时间最长的考察课题,最终也成为他考察活动中最有价值的成果之一。

这一面用金属铭牌介绍了碑刻的背景和大致内容,在他三十多年的游历中,很多地点都很荒凉,甚至人迹罕至,包括穷乡僻壤或者边疆的不毛之地,一路的艰辛可想而知。

当年的徐霞客正是从这里逆流而上,完成了自己长达多年的考察旅行。在他的长江源头考证过程中,内心的创新精神、探索态度的求实性,以及运用方法的严谨性,都始终贯穿其中。

另一面的文字在深色背景下,辨认有些吃力。在这篇重要的文章中,他也没有忘记详细描述故乡独特的地理环境,因为这里是他的起点,也是他追本溯源的源动力。

近距离端详,还是可以看清楚。如今,在国内景点介绍中,会发现很多都引用了徐霞客到访打卡时的评价。这些评价虽然早已过去了很久,今天听起来依然客观中肯,具有极高的含金量。

离开的时候,还有不少游客正盯着那块石碑,仔细辨认着上面的文字。那是几百年前原籍本土的旅行家撰写的杰作,字字珠玑。