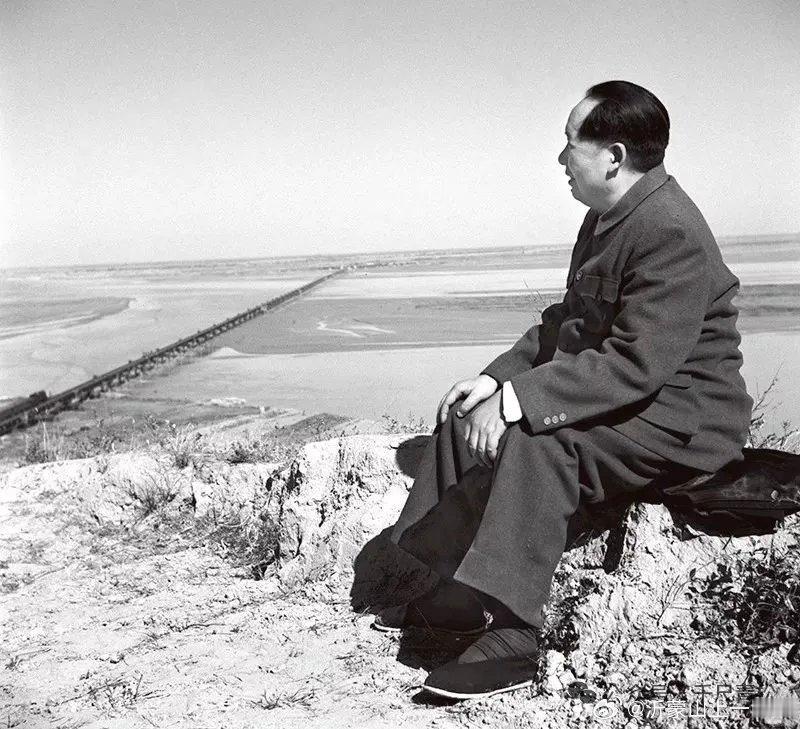

伟人一生留下了无数张照片,唯独这一张,每一次看到都难过到流泪,他坐在简陋的木凳上,穿一身皱巴巴的衣服,又黑又瘦,显得非常憔悴,这张照片拍摄于1936年初,红军刚刚经历两万五千里长征到达陕北后不久。 1936年初,西北的局势依然紧张,红军刚刚结束艰苦卓绝的长征,抵达陕北保安,就在这时,一位外国记者突破层层阻隔,来到了红军的驻地。 他举起相机,定格下了那个让后人难以忘怀的瞬间,照片里,毛主席坐在一条木凳上,衣衫褴褛,布料上的补丁格外显眼,双肩消瘦,面容憔悴,身上的军装早已失去挺括,但他并没有掩饰自己的状态。 他神情平静,眼神深邃,正是在这种对比之下,照片让人心中泛起一股震动,人们从这张照片中感受到的,不是虚荣和装饰,而是一种源自生命本身的坚韧和坚持。 毛主席当时43岁,身体因长征而极度消耗,瘦削的脸庞显现出长久的劳累,他穿着一件洗得发白的灰布军装,几处地方被针线粗糙地补过,裤脚沾着尘土,鞋子同样磨损严重。 他没有任何装饰,坐姿简单,没有摆拍的痕迹,正是这种自然的状态,让照片更加真实,战士们在看到这张影像时,心里涌上的不是距离感,而是一种共鸣,他们知道领袖与自己一样,承受着同样的困境。 长期以来,毛主席始终把百姓的生计放在重要位置,在战事最紧张的时候,他依旧不断强调要减轻农民负担,他在陕北提出减租减息,让土地的收成更多地留在农民手中。 到了驻地,他带头参与大生产运动,分配给自己一块土地,和大家一起开荒种菜,很多人看到他亲手栽种庄稼时,心里都明白这是对普通百姓最直接的关切。 无论多么艰苦的环境,他始终没有把自己置于优先的位置,他与战士和群众的生活保持一致,红军的长征是血与火的考验。 队伍翻越积雪覆盖的高山,穿过泥泞无边的草地,忍受极端天气的侵袭,很多战士因为寒冷和饥饿倒在途中,再也没有站起来。 尤其是在松潘草地,沼泽暗藏杀机,稍有不慎便会陷入泥潭,队伍常常在一望无际的湿地中苦苦前行,一天能走的路程极为有限。 粮食的缺乏更是常态,筹不到足够的口粮,战士们不得不依赖最简单的食物度日,毛主席本人在途中患病,疟疾反复发作,整个人异常虚弱,但他依然坚持跟随队伍继续前行。 很多人看见他在病中仍旧与大家商讨前进路线,心中油然而生敬意,长征的艰苦不仅仅是身体的摧残,更是精神上的压力,敌军的追击、自然环境的险恶、食物的不足,每一环都在考验意志。 当队伍行进至最危险的地段时,毛主席的坚持成了最有力的支撑,无论身体多么虚弱,他都从未表现出退缩,他一旦出现,战士们就觉得心里更稳。 当时很多人已经被饥饿折磨得脸色发青,双腿发软,但他们看到领袖与自己一样衣衫破旧、同样咬牙前行,内心深处生出的不是绝望,而是继续坚持下去的勇气。 在无粮可求的境地,战士们只能依靠野菜汤维持生命,朱德和其他领导带头成立小组,采集野草,先由干部试吃,确认可以入口后才分发下去。 每天一锅野菜汤,味道苦涩,营养匮乏,却成了整支队伍的主要食物来源,有些野菜有毒,吃下去会让人腹痛甚至晕厥,但为了生存,没有人有更多的选择。 毛主席同样饮用这些野菜汤,从未要求额外的照顾,许多战士见到他和大家一同端起那碗汤时,心里的不满与抱怨都被压下去了。 他们清楚领袖从未把自己置于例外,正是这种平等,维系了队伍的团结,长征路上,毛主席与战士们共度饥寒。 他没有单独的行军装备,他背着文件,遇到宿营就拼几块木板搭床,雨雪之夜,他和战士们一样挤在简陋的庇护所里。 没有一个人能说他享受了特殊待遇,正因为如此,他在队伍中的威望逐渐加深,战士们心里都明白,如果连他都在同样受苦,那就没有理由抱怨。 每一次翻越雪山,每一次跨过泥沼,都是依靠这种凝聚力才得以完成,正是在这样的环境中,毛主席的坚持带动了所有人。 当红军终于抵达陕北,很多人几乎筋疲力尽,这里的条件仍然艰苦,但相较于长征途中,至少暂时有了落脚点。 毛主席住进了简陋的窑洞,没有添置任何多余的物品,仍旧保持最基本的生活方式,墙上挂着几张地图,案上堆着文件,日常用品极为有限。 晚上点起油灯,他继续写下自己的思考与文章,谋划未来的方向,战士们在当地开展生产活动,开荒种田,努力改善生活。 毛主席带头下地,种植蔬菜,告诉大家要靠自己的双手解决温饱,这样一种态度,使人们重新燃起对未来的信心。 那张照片的出现,把毛主席的真实状态展现在世人面前,他不是高高在上的领袖,而是一个与战士和百姓同样艰苦的普通人。 他的消瘦和憔悴,让人看到长征带来的巨大代价,而他的眼神则传递出一种不可动摇的信念,这张照片跨越了时空,成为后人了解那段历史的重要见证。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:新湖南——毛主席一生全部照片,终于凑齐了,含着泪看完!)