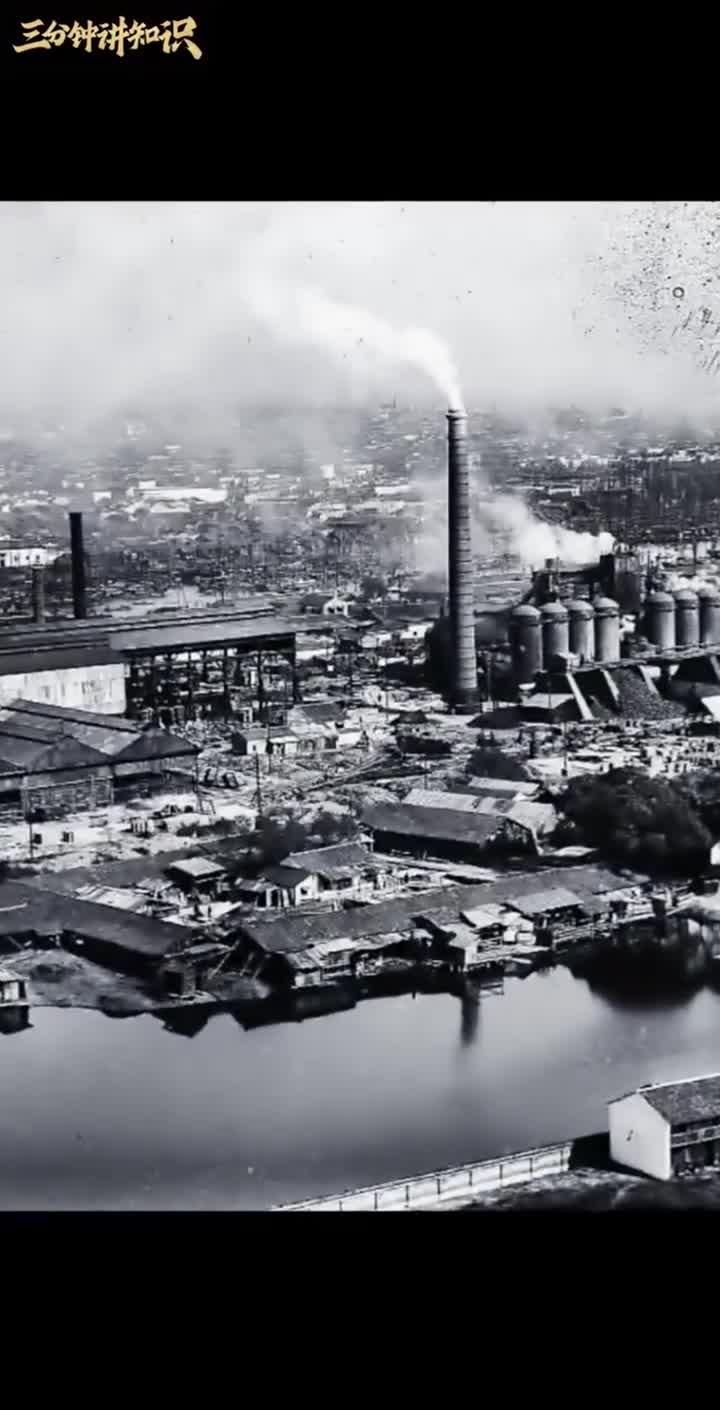

“想得到我们的帮助?中国必须掏3000万,还要再等我们半年!” 1992年的夏天,沈阳鼓风机厂的车间里,从德国引进的精密机器突然“罢工”。这台被全厂寄予厚望的离心式压缩机机壳裂了缝,叶轮也变了形,生产线瞬间停摆。 当厂领导急着给德国西门子发去求助电报时,等来的回复却像一块冰砸在心上:维修费3000万,工程师来华得等半年。 这话在当时可不是简单的要价,3000万相当于厂里大半年的收入,而普通工人一个月工资才一百多块,这笔钱够一个工人挣上三千年。 那时候的中国工厂里,这样的憋屈事儿不算新鲜。国家统计数据显示,1992年我们花在进口工业设备上的钱就有六百多亿美元,其中一大半都是高端设备。 很多企业像沈鼓厂一样,花大价钱把外国设备请进来,却连修的本事都没有。 就拿铁路系统来说,当年火车票售票系统全靠国外数据库撑着,春运高峰时系统一崩溃,售票员只能手忙脚乱地查纸质票根。 银行里的ATM机、电信局的交换机,大多带着“洋标签”,坏了都得等外国工程师来修,耽误十天半个月是常有的事。 德国厂商敢这么硬气,就是吃准了我们没技术。他们在回信里明说,这种压缩机技术只有美德两家能做,你们中国人没得选。 这话传到车间时,64岁的杨建华正蹲在机器旁琢磨。这个从1969年就进厂的老焊工,手里的焊枪比家里的锅铲还熟,光记技术笔记就写满了十几个本子。 他听完气得直拍大腿:“哪有这样欺负人的?咱们自己修!” 杨建华说这话时,不少人都觉得悬。压缩机的机壳讲究得很,差一毫米都不行,外国厂商一直说这得用精密铸造,焊接根本达不到精度。 可杨建华不这么想,他拿着卡尺量了三天,画出厚厚一沓草图,提出用钢板一块块拼起来焊的主意。 领导起初摇头,他就拉着年轻焊工在废钢板上试,焊好一块就用尺子量,变形多少、怎么调整,都记在本子上。 那段日子,车间里的灯整夜不熄。杨建华带着团队把钢板切成合适的形状,用圆钢固定好再焊。最难的是控制变形,焊完一处就赶紧用冷水降温,量完尺寸才敢焊下一处。 法兰部位容易翘起来,他们就自己做模具,用液压机一点点压平。杨建华的眼睛熬得通红,兜里总揣着止痛片,实在撑不住了就在机器旁铺块纸板眯一会儿。 有人劝他歇口气,他摆摆手:“机器早一天转起来,厂里就少一天损失。” 二十天后,当修复的压缩机重新启动,平稳的嗡嗡声让围观的人都松了口气。试机成功那天,杨建华摸了摸机器外壳,烫得手一缩,却笑得像个孩子。 后来才知道,他这手“拼焊”的本事,不仅省下了3000万,还打破了外国厂商的技术垄断。 这种方法后来在全国推广,成了不少工厂解决设备维修难题的法宝,杨建华也因此拿到了国家科技进步奖,成了一线工人里少有的获奖专家。 杨建华的焊枪没那么多花哨理论,却藏着老辈技工的智慧。他常说:“外国的月亮不一定圆,咱们的手艺练到家了,照样能顶用。” 当时厂里新分来的大学生佩服他,说这是“土办法解决高科技难题”。可杨建华不觉得土,他把自己的焊接心得写成小册子,毫无保留地教给年轻工人。 在那个技术封锁的年代,老工人传帮带的朴素做法,成了技术突围的秘密武器。 那时候的技术依赖,不只让工厂头疼。老百姓也有体会,电话坏了要等外国工程师来修,银行取钱碰上系统故障就得白跑一趟。 杨建华的故事传开后,不少工厂里的技术工人都受了鼓舞。有修机床的师傅开始琢磨自制配件,有电工研究外国电路图试着改装设备。 这些看似不起眼的尝试,慢慢汇成了自主创新的一股劲儿。 现在回头看,1992年那个夏天的焊接火花,照亮的不只是沈鼓厂的车间。 杨建华用最普通的焊枪证明,核心技术不是买来的,也不是等来的,是靠人一点点钻研出来的。 他后来常给年轻人讲,当年要是服了软,不光厂里受损失,咱们自己的技术永远起不来。这话在今天听来依然在理,从那时的压缩机维修,到现在的芯片研发,道理都是一样的。 杨建华退休后,车间里的设备更新换代了不少,数控焊机代替了手工焊枪,但他留下的那本记满心得的笔记还在。 年轻工人说,看着笔记里那些歪歪扭扭的焊点标记,就知道当年有多不容易。 现在咱们的工厂里,国产设备越来越多,修机器再也不用看外国人脸色,这背后有无数个像杨建华这样的技工在默默使劲。 技术这东西,你弱它就强,你强它就服软。 当年德国厂商觉得咱们离不开他们,可杨建华用二十天的时间证明,只要肯钻研,没有迈不过去的坎。 这种不服输的劲头,比任何进口设备都更值钱。

![工人们正在加班加点的生产“DF-61”[doge]九三盛大阅兵](http://image.uczzd.cn/10523335529339048715.gif?id=0)