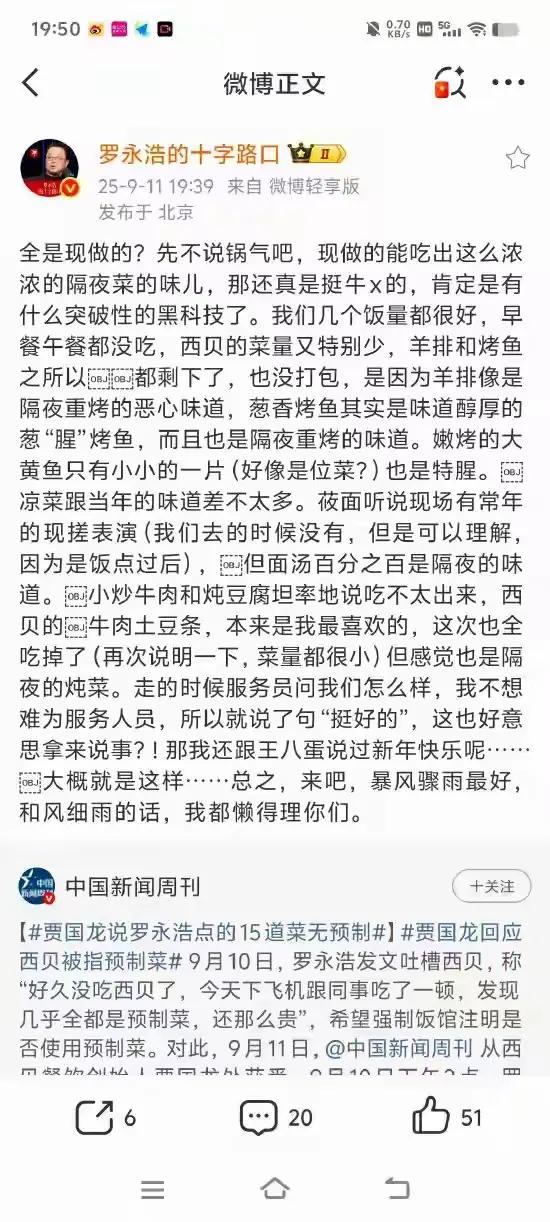

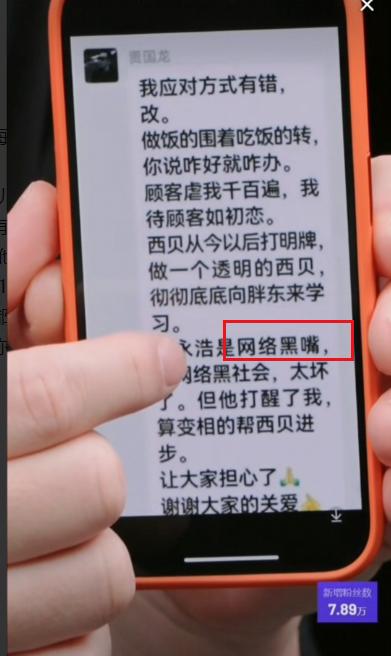

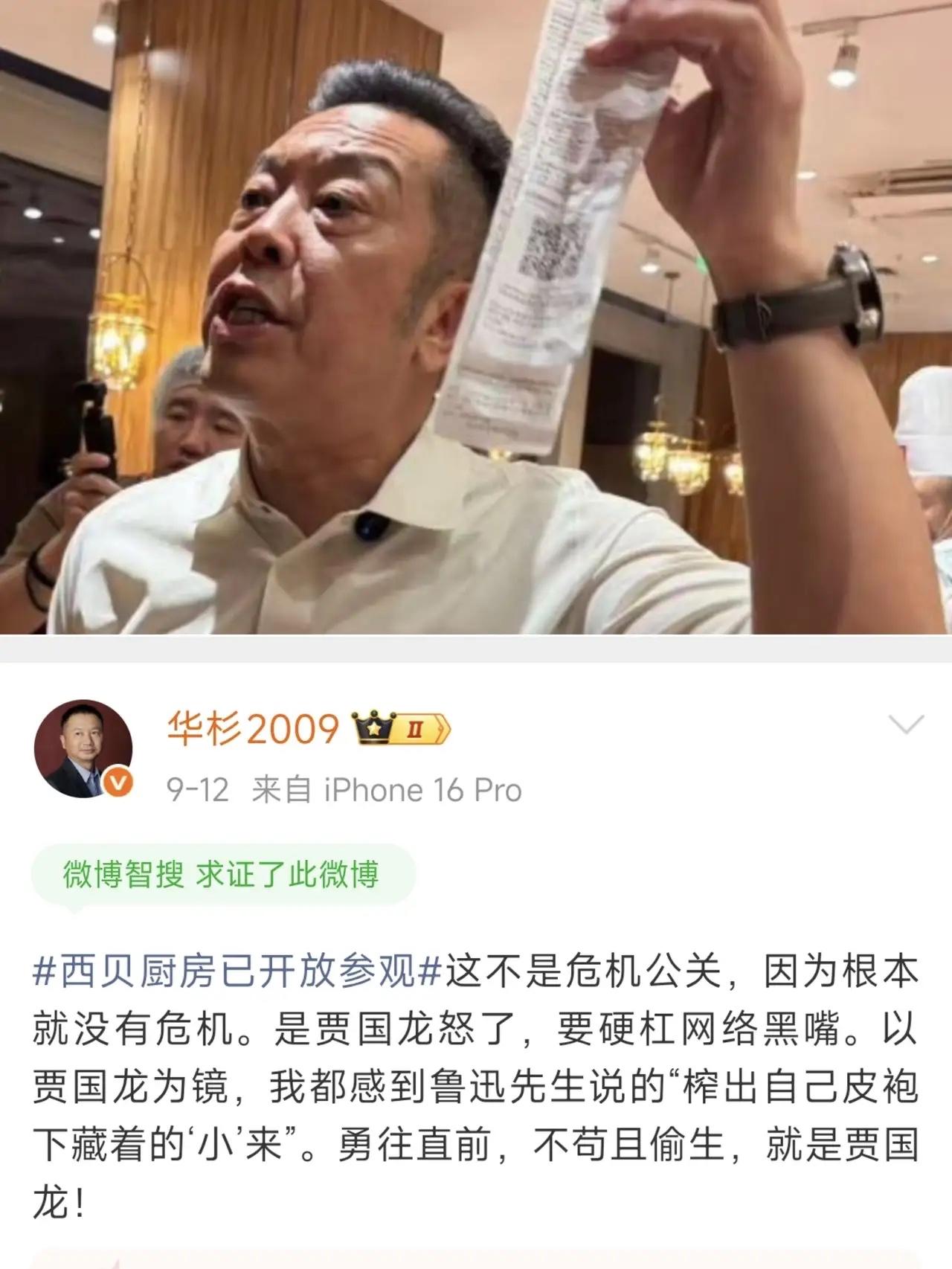

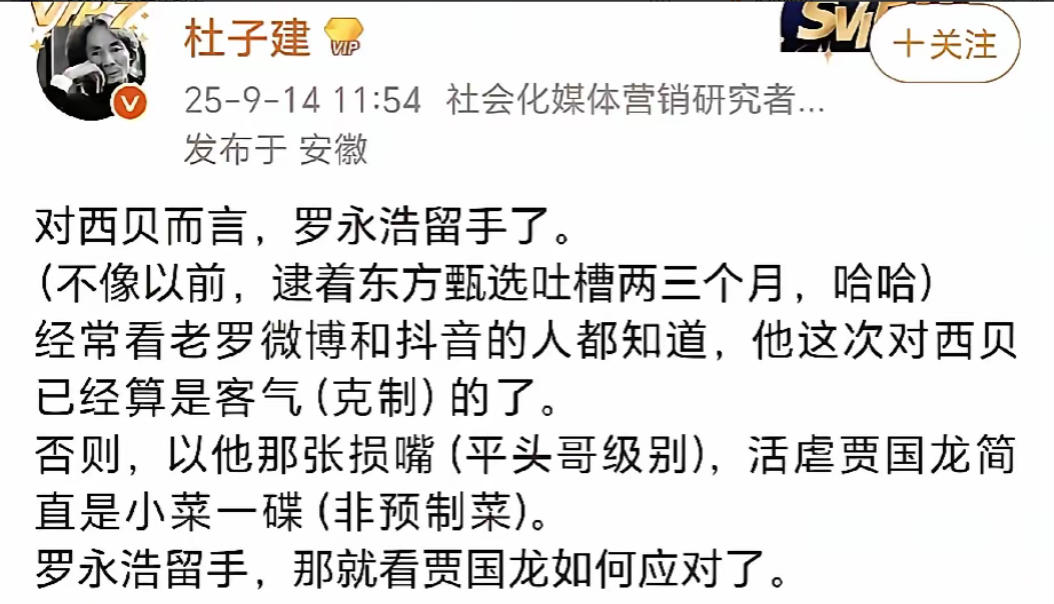

罗永浩骂俞敏洪这事儿,最近两年快成互联网固定节目了。 打开手机刷几条,保准能刷到老罗火力全开的片段。语速快得像按了快进键,用词狠得像带了刺,从办学理念到商业决策,几乎把“指着鼻子骂”写在脸上。 有人看得过瘾,觉得“敢说真话的人太少了”;有人却越看越腻,刷到就划走——毕竟同样的话听多了,再犀利也变了味。 更有意思的是风向。 老罗骂得越凶,自己的风评掉得越明显。前阵子西贝那场直播,他坐在镜头前评产品,一句“不行就是不行”,弹幕里飘满“中肯”。可转头又提俞敏洪,连多年前“铁公鸡”的吐槽都翻出来,评论区立马吵成一锅粥,有人直接怼“翻来覆去就这点事,烦不烦”。 反观俞敏洪,从头到尾没接一句茬。 老罗骂他办学保守,他在乡下捐学校;老罗说他不懂变通,他带着团队转型农产品直播,田间地头一站就是几小时。别人追问他怎么看罗永浩的批评,他就笑笑说“每个人有自己的看法,正常”。 就这么个“不接招”,反倒让不少人动了恻隐之心。 有人翻出老俞早年创业的视频,说“当年新东方快黄了,他自己贴钱给学生退学费,够实在了”;有人刷到他带农民卖苹果的直播,留言“比起追着骂,干实事的人更值得尊重”。原本的“被骂者”,愣是靠沉默攒了波“同情分”。 这剧情确实反得让人意外。 其实细想也不复杂。 互联网像个大广场,谁嗓门大谁先吸引目光,但听久了,人们总会下意识找“安静”的那一个。罗永浩的犀利,讲一次是“敢说”,讲十次就成了“絮叨”;俞敏洪的沉默,看似被动,反倒像给情绪上了道闸——不吵不闹,就没人觉得他“恼羞成怒”。 就像俩人站在广场上吵架,一个跳着脚骂,一个站着不动。骂的人越激动,看客越容易觉得“至于吗”;站着的人越平静,看客越容易想“他是不是受委屈了”。 公众情绪这东西,就像一锅水。罗永浩不停地添柴,火越烧越旺,水溅出来烫到谁,谁就想往后退;俞敏洪不添柴也不掀锅,就那么盖着,水慢慢凉下来,大家反倒觉得“这人才稳当”。 不是说沉默就一定占理,只是吵架这事儿,拼的从来不是嗓门。 你看生活里也一样。俩人选菜时吵起来,一个咋咋呼呼说“你懂个屁”,一个低头挑菜不吭声,旁边人多半觉得“前者太冲了”。俩同事有矛盾,一个天天念叨对方不是,一个该干啥干啥,时间长了,大家自然偏向“不吵的那个”。 所以下次再刷到谁追着谁骂,别急着站队。 看看谁先闭嘴。 不是说闭嘴的就一定对,只是不吵的人,总容易让人觉得“格局在线”。毕竟互联网吵了这么多年,大家早看累了——比起谁骂得狠,更多人想看看谁干得实。 罗永浩的口才依旧没话说,但追着骂这事儿,再犀利也经不住重复。俞敏洪的沉默,或许不是故意装格局,只是懒得搭茬,可偏偏是这份“懒得吵”,成了最好的“情绪稳定剂”。 说到底,这年头,能管住嘴的人,往往比能说会道的人,更占舆论便宜。