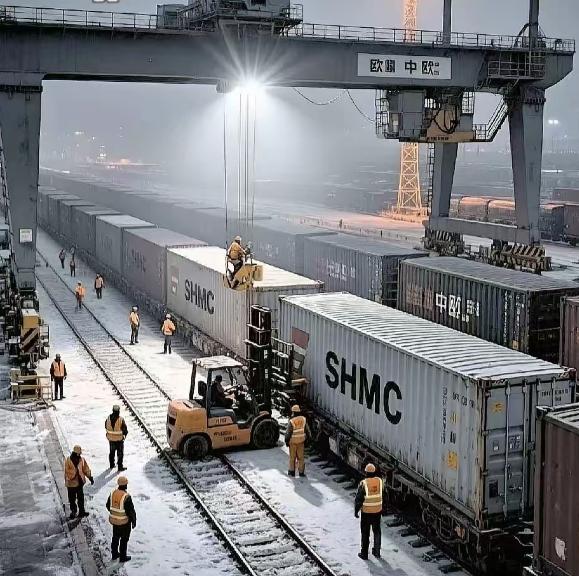

波兰不听劝,不肯放行中欧班列,24小时内,中俄联手亮出“王牌” 9月11日,一纸“无限期关闭波白边境”的命令,掐住了中欧班列的咽喉。 300多列列车、数万个集装箱,像被锁在了时间的牢笼里,谁也动不了。 波兰说是为了安全,说是为了应对俄白“西部-2025”军演,可这场“安全牌”打出的代价,不是虚的。 欧洲供应链开始崩。德国的汽车厂已经放话:再耽误下去,生产线就得停。 原本该在圣诞前铺满货架的中国制造,眼下却还堵在马拉舍维奇,动弹不得。 波兰这招,不只是对中国下的套,更是把整个欧洲的年终备货,推到了悬崖边上。 可更让人看不懂的,是波兰的“反复横跳”。 9月15日,王毅亲自赴波,和杜达总统当面对话,波方签署联合声明,承诺保障中欧班列畅通。 那一刻,外界以为事情有转机,中国也给足了波兰面子。 但转眼三天,波兰内政部长凯尔温斯基又跳出来,说“安全优先”,不给时间表,不开边境口岸。 说白了,波兰用“国家安全”当挡箭牌,不惜牺牲多边信任,也要扮演欧洲“最硬前哨”的角色。 它宁愿损毁自己在中欧贸易链上的枢纽地位,也要在地缘博弈中刷存在感。 可问题是,波兰以为自己是棋手,实际上只是棋子。 中方没有多说,也没有硬碰硬,而是悄悄换了张牌。 9月20日,“伊斯坦布尔桥”号从宁波舟山港启航,绕开陆地,全程走北极航道,直插欧洲腹地。 鹿特丹、汉堡、格但斯克,这条“冰上丝绸之路”上的每一个港口,都在提醒波兰:你不是唯一的通道。 原本需要四十多天的运输,现在18天搞定,速度快了一倍,成本降了两成。 而且不再受限于马六甲、苏伊士、红海这些传统 chokepoint,绕开了所有可能被“卡脖子”的节点。 这张牌,不是即兴之作,而是早有铺垫。 去年的11月,中俄就已举行北极航道合作分委会会议,协议涵盖航行安全、冰情通报、卫星协作等多个层面。 俄罗斯提供破冰船和北极站,中国出资金、货物和港口建设。 双边互补,合作深入,早就不是纸上谈兵。 林剑在9月19日的外交部例会上说得很清楚:中国愿与北极国家加强基础设施合作。 这句话,不只是外交辞令,而是对波兰挑衅的回应。 你封锁陆路,我就开辟海上。这一来一回之间,战略意图清晰得不能再清晰。 波兰或许还在等欧洲的掌声,等华盛顿的鼓励。 可现实是,德国、法国、比利时的企业已经开始找替代路径。 他们不关心谁是北约前沿,只在乎货什么时候能到仓库。 马拉舍维奇再重要,也比不过订单能不能交付、成本有没有飙升。 当初中欧班列开通,就是为了绕开海运的复杂地缘风险,把中国制造安全准时送到欧洲工厂和超市。 波兰因此成为关键节点,赚足了过境红利。 可现在,安全逻辑压倒了一切,连合作承诺都可以说变就变,波兰这条“金路”也开始生锈。 或许波兰以为自己能借这次军演,向美欧表忠心,强化自己在东欧的战略价值。 可它忘了一个最基本的逻辑:没有稳定的贸易,就没有可信的地位。 当整个中欧贸易链开始考虑“去波兰化”,波兰的枢纽角色还能撑多久? 中俄联手亮出的北极航道,不只是替代方案,更是战略重构。 这条航道的出现,意味着中欧贸易不再被一国所制,不再在政治风向的摆动中摇摆。 它甚至可能改变全球物流的版图,将“冰上丝绸之路”从设想变成现实。 而这,就是波兰最不愿意看到的结局。 它想要“安全”,结果丢了信任;它想要“博弈”,结果失了阵地。24小时内,中俄就用一艘船、一条航道,完成了对局势的反转。 没有喊口号,没有发通牒,却比任何抗议都更具杀伤力。 现在问题来了:当北极航道真正跑通,当更多“伊斯坦布尔桥”号驶向欧洲,当格但斯克港取代马拉舍维奇,波兰的角色还剩下什么? 是继续做冲在前头的“前线哨兵”,还是从地图上被物流航线悄悄划掉? 时间不会等任何一个国家,也不会因为谁喊“安全”就暂停运转。 中欧班列被卡,只用了三天就找到备胎。而波兰呢? 想要重新回到链条核心,恐怕要花上十年,也不一定有机会。