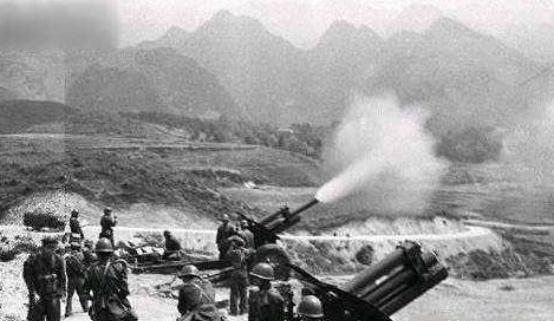

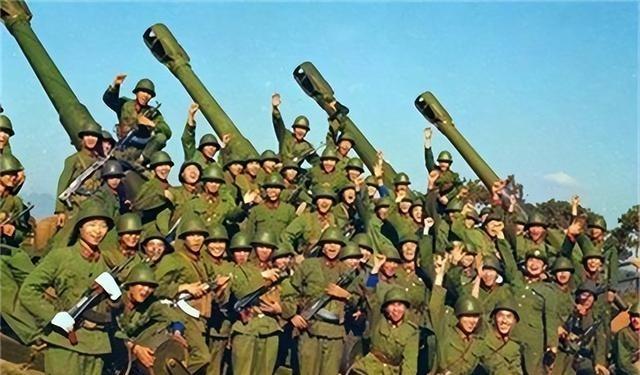

1979年,对越自卫反击战中,我军炮火在越军阵地频频炸响,可团长却纳了闷:“炮兵还没有到位,这炮火究竟是哪里来的?” 1979年2月17日凌晨,中越边境的硝烟弥漫,进攻部队被越军机枪火力死死压制。 眼看战友们一个个倒下,团长在指挥所里急得直跺脚,炮兵还在赶路,可越军阵地上却接连爆炸。 这神秘的"炮火"究竟从何而来? 答案让所有人都意想不到。 那是1979年的春节刚过,豫东平原的农村小伙李金斧刚满19岁,他做梦也没想到,自己很快就要成为战场上的传奇人物。 李金斧是个地地道道的农家子弟,个子不高,但浑身有使不完的劲儿。 1978年底参军入伍,新兵训练时别的不说,就投弹这一项,他是全连第一。 五十米外的靶子,他投出的教练弹几乎弹无虚发,连长都夸他是天生的投弹手。 1979年2月17日,对越自卫反击战打响,李金斧随部队从广西边境向越南北部发起进攻 。 当时的情况相当糟糕,我军进攻受阻,越军依托有利地形,用机枪火力网把我们的部队压制在山坡下。 战友们冲了几次都冲不上去,伤亡不断增加。 团长在指挥所里看得真切,举着望远镜急得团团转。 按作战计划,炮兵营还在路上,至少要两个小时才能到达射击阵地。 没有炮火支援,步兵就是活靶子啊! 可就在这个节骨眼上,奇怪的事情发生了。 越军阵地上突然腾起一团团火球,爆炸声此起彼伏。 团长赶紧拿起望远镜仔细观察,这爆炸点很准啊,正好是越军的机枪阵地。 他纳闷了,炮兵还没到位,这炮火到底是从哪儿来的? 通信员查遍了所有部队,没有任何单位实施炮击。 原来啊,这"炮火"根本就不是炮弹,而是手榴弹! 李金斧看战友们被压制得抬不起头,急中生智。 他发现自己所在的位置到越军火力点大约七十米,一般人扔不了这么远,但对他来说不是问题。 他深吸一口气,侧身站起,以最快的速度完成投掷动作后立即卧倒。 手榴弹在空中划过一道完美的弧线,准确落在越军机枪阵地上,轰的一声,机枪哑火了。 李金斧又连续投出几颗手榴弹,每一颗都像长了眼睛似的直奔目标。 连长发现了他的举动,立即让其他战士把手榴弹都集中到李金斧身边。 就这样,李金斧一个人硬是用手榴弹打出了炮火覆盖的效果,为部队打开了进攻通道。 团长得知真相后,既惊讶又欣慰,当场就说要给这个兵记功。 在接下来的战斗中,李金斧成了全团的"活炮兵",哪里有难啃的火力点,哪里就有他的身影。 他创造了许多战场奇迹,比如把几颗手榴弹捆在一起制成集束手榴弹,炸毁了越军的一个团指挥部。 战斗中,涌现出了许多像李金斧这样的英雄人物 。 可战争的残酷也让人难以忘怀,李金斧亲眼看到身边的战友踩上地雷被炸飞,看到班长为了掩护大家前进中弹牺牲。 在最后一次冲锋中,他自己也被弹片击中左肋,由于战斗太激烈,他竟然没有感觉到疼痛,直到战斗结束清理阵地时才发现军装上一大片血迹。 在野战医院昏迷了三天三夜后,李金斧醒来的第一句话就是问战友们都好吗。 护士含着泪告诉他,仗打赢了,但连队三分之一的战友永远留在了异国的土地上。 1979年9月,李金斧作为对越自卫还击战英模代表团成员,在北京受到党和国家领导人的接见 ,被授予"投弹英雄"称号。 1982年,李金斧转业回到家乡,在县人武部工作。 他把所有的军功章都锁在箱子里,很少示人。 每年清明节,他都会去烈士陵园,在刻有战友名字的墙前坐很久,告诉他们家乡的变化。 退休后,他经常到学校给孩子们讲革命传统,但从不渲染战争的残酷,只是告诉孩子们要珍惜和平。 2019年,对越自卫反击战四十周年纪念时,已经年近六旬的李金斧与当年的战友重聚。 大家都已白发苍苍,但说起当年的事,眼中依然有光。 他们说,如果祖国需要,还会义无反顾地冲上去。 李金斧的故事告诉我们,战争年代的英雄不是天生的超人,他们也是普通人,只是在祖国需要的时候,挺身而出,用血肉之躯筑起了钢铁长城。 今天的和平来之不易,是无数个李金斧这样的战士用生命换来的。 四十多年过去了,当年那个用手榴弹当"炮弹"的农村小伙如今已是白发老人。 您身边有没有这样默默无闻的老兵? 他们的故事是否也该被记住? 欢迎在评论区分享您所知道的英雄故事,让我们一起铭记那些最可爱的人。