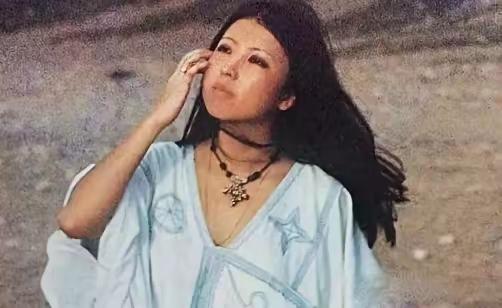

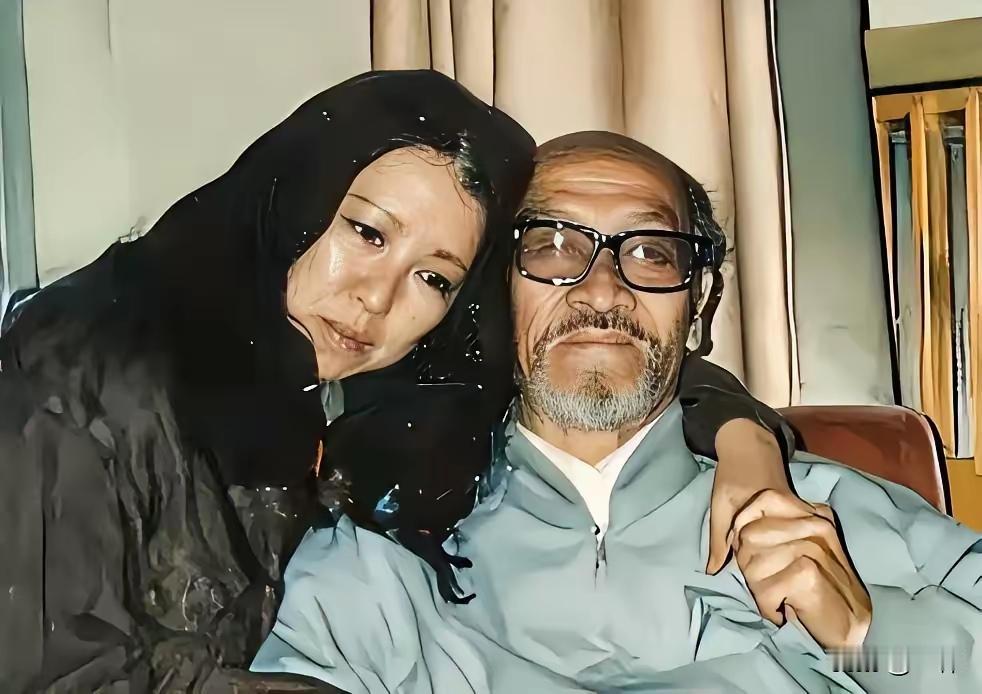

1990年,47岁的三毛义无反顾地和77岁的王洛宾同居。然而,王洛宾竟然说:“可以同居,可是不可以同房!”一气之下,三毛返回台湾,还给王洛宾寄了一封绝笔信… 1990年的春天,三毛跟着一个旅行团到了乌鲁木齐。 别人去看风景,她却直奔幸福路上的一间旧屋。 那是王洛宾的住处。房子很简陋,墙壁斑驳,家具破旧,却摆着一架钢琴。 她一进门,就忍不住问:“一个人住这里,不会寂寞吗?” 王洛宾笑着指了指钢琴,说:“有它,就够了。” 话锋一转,又反问:“你四处漂泊,就不寂寞吗?”三毛的回答也很直白:“流浪,就是为了驱散寂寞。” 那一刻,两人好像找到了共鸣。 她唱了一首《橄榄树》,声音里带着旅人的孤独,他则回敬了一首《高高的白杨》,歌词里透出岁月的苍凉。 一个流浪,一个守望,气氛暧昧又微妙。 对三毛来说,这不仅仅是见一位敬仰的艺术家,而是一种命运安排。 她写信告诉王洛宾:“这份情,不是偶然,是天命。”她把这种遇见,当成上天赐予的缘分。 然而,热烈和冷静的差距,从一开始就埋下了伏笔。 三毛很快再次飞到乌鲁木齐,想要靠近这位老人,甚至打算在那里买套房子,夏天住新疆,冬天回台北。 她收拾屋子,陪他散步,努力把自己放进对方的日常。 但王洛宾却越来越退缩,他怕闲言碎语,怕别人说闲话,甚至安排学生住在家里当“挡箭牌”。 他忙着拍纪录片,顾不上陪她,而她的热情在这样的冷淡中,一点点被耗尽。 三毛是直来直去的人,她认定了,就会奋不顾身。 可王洛宾已经77岁,经历太多风风雨雨,他要的只是安稳。 他不否认对三毛有好感,但那份好感更像欣赏,而不是足以改变晚年生活的爱情。 在他看来,钢琴的陪伴就够了,不必再承担一个热烈女人的激情与期待。 两人的距离越来越远,她渴望的是并肩而行,他坚持的是独自安静。 终于,三毛在台北写下最后一封信,告诉王洛宾自己已与英国友人订婚,以后要远走苏格兰。 信末说:“祝我未来的日子平静、快乐,谢谢。” 那是一种看似洒脱的告别,却藏着深深的失望。 没多久,她在医院里自缢的消息传来,王洛宾只默默喝酒,写下《等待》,开头两句是: “你曾在橄榄树下等待又等待,我却在遥远的地方徘徊再徘徊。” 音乐里有悔意,但悔意已经来不及。 回头看,这段情感从未真正走到同一个频道。 三毛以为遇见的是灵魂伴侣,把文学里的浪漫套进现实。 王洛宾则活在长年的孤独与自我保护中,不愿再被打扰。 她追求的是激情和归属,他坚守的是清静和自守。 两个人要的东西根本不同,所以注定无法携手。 三毛的热烈像火,照亮一时,但也容易灼伤自己。 王洛宾的冷静像水,能延续长久,却无法回应炽热的告白。 人生里,许多看似轰轰烈烈的相遇,最终只是各自生命的插曲。 不是每份喜欢都能落到实处,不是每次心动都能走到最后。 三毛和王洛宾,一个用生命证明爱可以彻底,一个用退缩证明有些感情宁愿错过。 到头来,他们留下的,是一首首歌、一篇篇文字,以及世人眼里唏嘘的传奇。 所谓缘分,不只是遇见,还要在同一个方向走下去。 若目标不同,哪怕感情再炽烈,也只能在半途停下。 橄榄树下的等待,终究没能换来并肩的徘徊。 这段遗憾提醒我们:有些人注定只是生命中的过客。 而真正的伴侣,必然是那个愿意与你走在同一条路上的人。