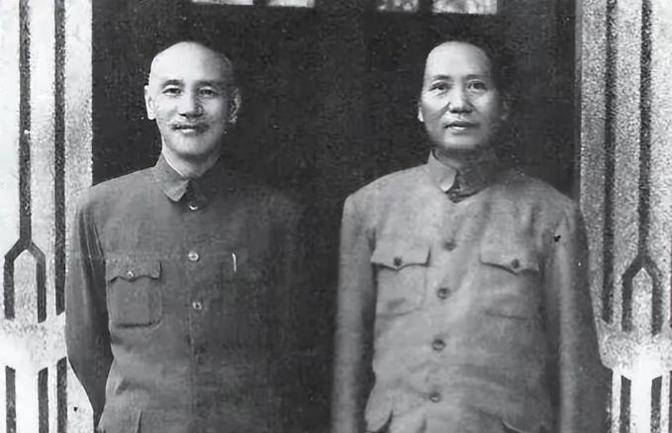

谁教会了毛主席打仗?毛主席认为有3个“老师”,第一个是蒋介石 蒋介石之所以能成为毛主席的第一个“老师”,并非因为他有意传授,而是因为从1927年开始的国共分裂与随后的十年内战,给了毛主席一个极其残酷但真实的演兵场。 在与蒋介石的反复较量中,毛主席逐步认识到传统军事教条在中国农村包围城市的土壤中是行不通的。 他在与蒋系军队的交锋中总结出了“敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追”的游击战法。这一套战法最早形成于中央苏区反“围剿”斗争期间,而这些“围剿”的发起者,正是蒋介石指挥下的国民党军队。 可以说,没有蒋介石的一次次军事进攻,也就没有毛主席在实践中不断尝试、不断修正的机会。 而且蒋介石的军事体系源自西方军校体系,又长期接受德国顾问团的训练,这让国民党军队在战术上有一定的现代化特征。 但正是这种“正规军”的打法,反而在中国复杂的地理和社会结构中显得笨重。毛主席在与之对抗中,逐步意识到“人民战争”的重要性。 他开始强调依靠群众、发动群众,认为战争的胜负不仅仅取决于兵力和装备,更取决于政治动员和群众基础。 这种认识在与蒋介石军队的斗争中得到了强化。蒋介石也曾试图通过“清乡”、“剿共”等手段切断共产党与群众的联系,但在长时间的博弈中,毛主席逐步建立起一整套政治与军事结合的战略体系,这种体系后来在抗日战争和解放战争中都发挥了决定性作用。 日本皇军成为毛主席的第二个“老师”,是因为抗日战争不仅改变了中国政治格局,也彻底锤炼了中国共产党领导下的军队。 要知道,抗战前夕,中国共产党的军事力量远不如国民党军队,但正是通过与日本侵略者的长期斗争,毛主席的军事思想完成了跨越式发展。 面对装备精良、训练有素的日军,毛主席意识到,单靠游击战还不足以赢得胜利,必须在战略上形成对敌人的全面牵制与打击。 他提出“持久战”的战略思想,强调三个阶段:战略防御、战略相持、战略反攻。这种思路不是凭空产生的,而是在与日军反复较量中总结出来的。 日军的进攻方式、作战节奏、后勤依赖,成为毛主席研究的重要对象。尤其是在百团大战等关键战役中,八路军在正面战场上也积累了与正规军正面作战的经验,为未来的解放战争打下基础。 至于美帝国主义成为第三个“老师”,则更多体现在解放战争后期以及朝鲜战争期间。虽然毛主席在与美方的直接军事交锋中并不像与蒋介石、日本皇军那样频繁,但美国的军事行动却对中国的战略安全产生了重要影响。 尤其是在抗美援朝战争中,毛主席面对的是一个拥有空中优势、现代化装备和全球战略部署的强大敌人。 在这种极不对称的战争环境下,毛主席提出“打得一拳开,免得百拳来”的战略决策,决定出兵朝鲜。 这一决策并不是轻率的,而是基于对美国军事行动的深刻理解和对中国安全边界的清醒判断。 这三个“老师”各有不同,蒋介石是国内政敌,但在军事战略层面却为毛主席提供了长期实战试验场;日本皇军是侵略者,却在战争中促使毛主席完成了从游击战到全面战略的过渡;美帝国主义是超级强权,却在对抗中让毛主席认识到现代战争的复杂性和必须具备战略纵深的重要性。 很多人提到毛主席的军事才能,总喜欢强调他的“天才”或“超前眼光”,但实际上,毛主席本人从不讳言学习的重要性。 他不断从实践中学习、从敌人中学习,这种学习并不是照搬模仿,而是有选择、有判断、有融会贯通。 他并不盲从传统教条,也不拘泥于西方理论,而是根据中国的实际情况,发展出一套独立自主的军事思想体系。 当我们今天回望那段历史,不难发现毛主席之所以能打胜仗,根本原因在于他能在对手身上看到问题,也能在对手身上学到方法。这种学习不是被动的,而是主动的,是一种战略层面的吸收和转化。 蒋介石、日本皇军和美帝国主义,在不同历史阶段都给毛主席带来压力,但毛主席总能在压力中寻找突破口,把劣势变成优势。这种能力,不是每个军事领导人都具备的。 素材来源:毛泽东同志的军事斗争艺术及其历史启示 2024-01-03 06:12·光明网