【#环球时报社评#:如何看待中国增设K字签证?】为促进中外青年科技人才交流与合作,我国将从今年10月1日起在普通签证类别下,增设青年科技人才签证即“K字签证”。K字签证仅对年龄和教育背景或工作经历有特定要求,不要求国内有聘用或邀请单位,申办流程也将更为便利。持证人入境后可从事教育、科技、文化等领域交流及创业、商务等活动。K字签证的颁发,意味着中国签证便利化的覆盖范围更广了,也让世人看到一个更加开放、自信的新时代中国。

当前,全球人才流动呈现出新的特征和趋势。传统单向人才流动模式已被多元、双向的流动网络所取代。据统计,全球国际移民数量从2000年的1.73亿增长至2020年的2.8亿。亚洲国家在全球人才竞争力排名中快速上升,显示出全球人才格局正在重构。我国国内部分科技产业一定程度上受制于专业人才,但庞大的人口基数规模与人才制度优化同频共振,为全球人才提供了新的发展机遇,以更加开放的姿态拥抱全球人才是双向赋能的必然选择。

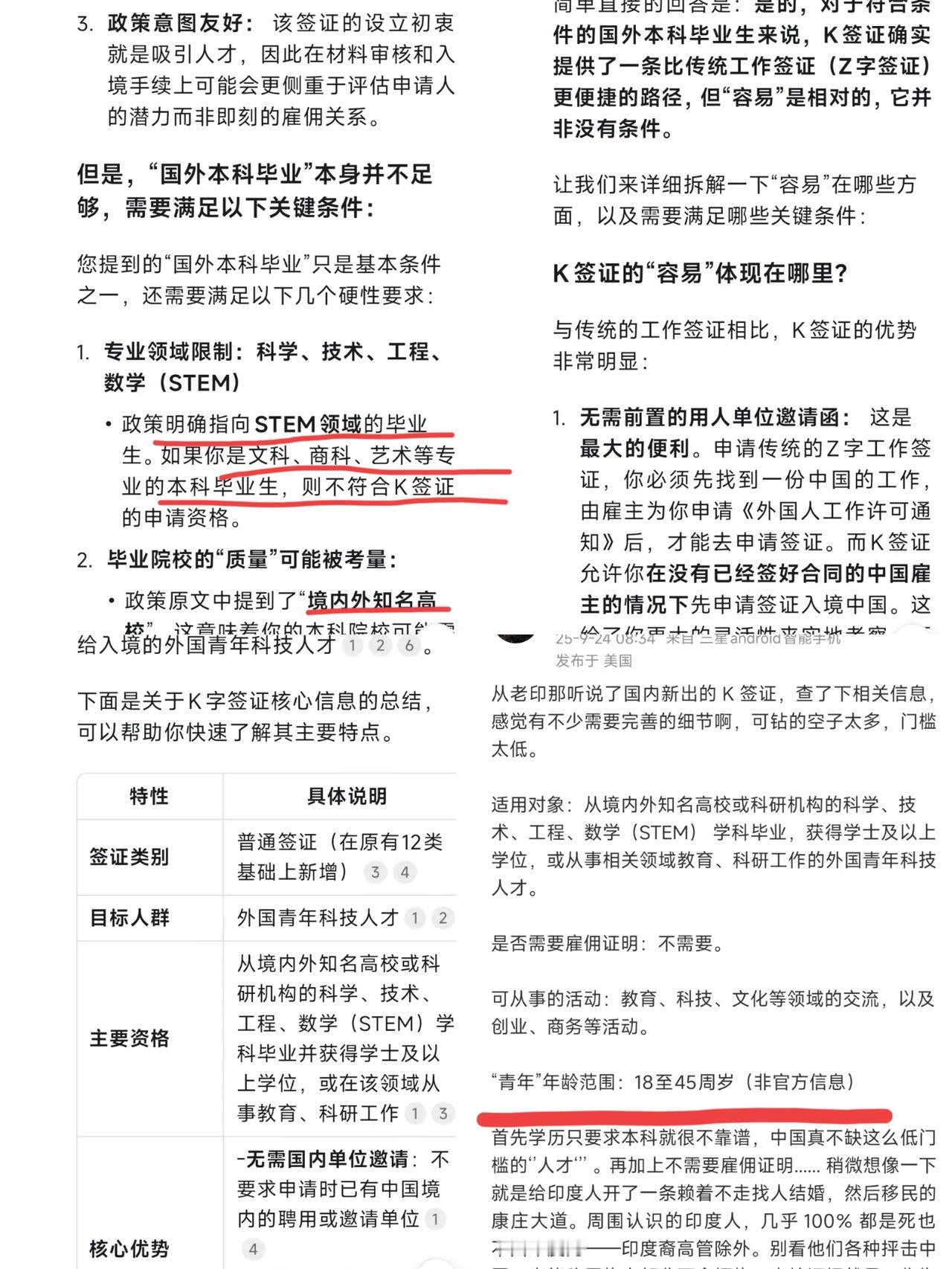

K字签证的实施,是我国深化制度型开放的具体实践。K字签证是普通签证中新增类别,专门发给入境的外国青年科技人才。这种制度设计既考虑了人才流动的实际需求,也契合了创新活动的规律特点。这一政策既为外国青年科技人才来华提供了便利,也体现了我国人才政策的系统性和前瞻性。政策颁布只是第一步,未来运用管理好新的签证措施同样是重点。这不仅仅是一项技术性调整,更是我国参与全球人才治理的战略部署。

在经济全球化背景下,人才跨境流动已超越单纯的技术转移,成为创新要素的优化配置过程。在未来的国际竞争中,人才跨境流动是推动技术进步和经济发展的重要力量。在技术变革、人口转型与地缘政治不确定性上升交织的时代,人才不仅是战略资产,更是国家能力。不同文化背景人才的交流碰撞,多产生“1+1>2”的协同效应。特别是在生物医药、人工智能等前沿领域,跨国团队的合作创新正在突破传统研发模式的局限。在这种背景下,我国通过推出K字签证等政策,以更加开放的姿态拥抱全球人才。

曾几何时,以美国为代表的西方国家是全球人才流动的“终点站”,如今中国正成为汇集国际人才的高地。从扩大免签范围到构建高科技人才移民制度,中国正在加快构建开放包容的国际人才生态。需要指出的是,中国的K字签证与美国的H-1B签证并不相同,美国的H-1B签证被普遍认为是一种工作签证,主要目的是为了满足美国特定行业对专业技术人才的需求,但中国的K字签证是为了促进中外青年科技人才交流与合作,其核心定位是服务于国际人才交流与科技创新协作,而非单纯的就业许可。

吸引跨国人才不仅在于物质待遇,更在于制度环境和文化氛围。一个能够为人才提供发展空间、尊重创新价值、包容多元文化的社会,才能真正成为全球人才向往的热土。本质上,国际人才竞争力是国家创新能力和制度吸引力的综合体现。近年来,中国在优化营商环境、保护知识产权等方面作出切实努力,打造了良好的人才发展生态,特别是以自贸试验区为抓手实践制度型开放,为完善全球人才治理提供了有益借鉴。此次增设K字签证在全球范围内引发高度关注,本身就证明了中国的磁吸力。

当今世界,人才跨国跨区域流动已成发展潮流。中国的制度型开放,既是对当前潮流的顺应,也是基于自身发展需要的战略抉择。这既体现了中国的开放自信,也为全球人才治理提供了新思路。特别是在一些国家倾向于向内收缩、排斥对外合作时,我国坚持以开放促发展、以合作促创新,不仅体现了大国担当,也为全球人才交流合作提供了新契机。