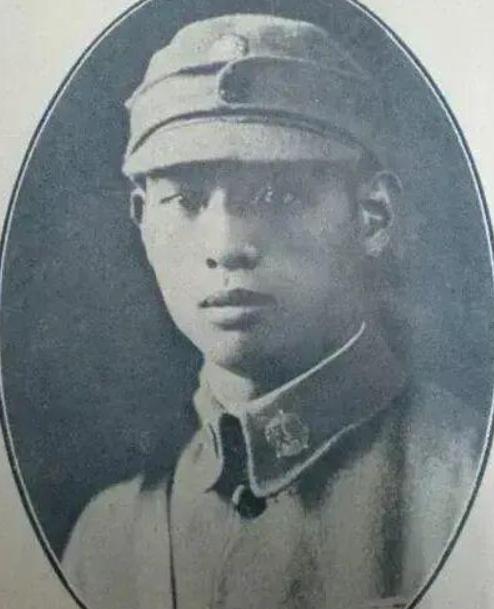

1939年国军营长被日军包围,师长大惊,连忙给他发报,让他突围,还说会派人接应他,营长却说,他不是不想突围,而是突围不了![无辜笑] 9月第一次长沙会战打响,日军调集十万兵力南下,湘北防线上的笔架山成为战役关键节点,这处阵地若失守,后方主力部队将无法完成布防。 接到死守三天命令的是国军第195师131团第3营营长史恩华,黄埔军校八期毕业生,他刚结婚三天就收到归队通知,临别前妻子给他准备了一包炒花生作为干粮。 笔架山由三座低矮山头组成,地势平缓缺少掩体,进攻方是日军奈良支队,兵力超过五千人,装备105毫米榴弹炮和九四式轻型坦克,史恩华率领的三营满员编制四百二十人,实际到位三百八十七人。 22日凌晨日军开始炮击,根据战后统计,首日炮击持续六小时,发射炮弹超过三千发,三营在土工掩体和散兵坑中坚守,依靠地形高差和交叉火力网阻击日军步兵冲锋。 战斗进入第二天,日军改变战术,派出坦克直接冲击阵地,三营战士采用近战方式,等坦克驶近后将集束手榴弹塞入履带和炮塔底部,这种战法代价极大,往往需要用生命换取战果。 两天战斗下来,三营减员过半,剩余人员多数挂彩,更严重的是弹药消耗殆尽,每支步枪平均只剩下不到十发子弹,手榴弹也所剩无几。 24日下午师部发来电报,告知原定接应的部队遭日军侧翼包抄,无法按时到达,师长覃异之命令三营寻找时机突围,保存有生力量。 史恩华用望远镜观察战场后,给师部回电说明情况,笔架山四周至少部署了三个日军步兵大队,加上炮兵和辎重部队,总兵力在四千人以上,阵地与最近的友军距离十二公里,中间全是开阔地带。 史恩华做出决定,继续坚守阵地。他在回电中写道:“阵地在人在,全营誓死不退。”这不是豪言壮语,而是基于战术现实的理性选择。 守住阵地的战术价值十分明显,日军如果要继续南下,必须先拔除笔架山这颗钉子,否则侧翼将持续受到威胁,三营每多坚持一个小时,后方第15集团军就能多一分准备时间。 接下来的两天三营进入最艰难的时刻,弹药耗尽后,战士们改用石块、镐把和刺刀作战,日军发动了七次大规模冲锋,每次都被击退,但三营的防线也在不断收缩。 26日黄昏最后的二十三名战士退守主峰,他们把剩余的手榴弹集中起来,等日军冲到近前一起引爆,爆炸过后山头上再无生还者。 这场战斗为长沙会战赢得了宝贵的四天时间,第15集团军完成兵力调动,在外围构筑起完整防线,9月底日军进攻受阻,10月初被迫撤退,第一次长沙会战以中国军队胜利告终。 抗战期间类似史恩华、寸性奇这样的殉国将士,据不完全统计超过三百二十万人,他们的名字大多没有留下,但正是这些个体的选择,汇聚成民族抗战的精神力量。 网友们感慨万千: “看了心里真难受,那个年代的军人太伟大了!明知是死也要上,这才是真正的英雄!” “泪目了,他老婆那包炒花生可能都没来得及吃完……致敬史营长和所有牺牲的先烈!” “现在有些人动不动就‘躺平’,真该看看这段历史!什么叫责任和担当!” “别说十倍兵力了,我打游戏逆风局都想投降……惭愧!这才是真正的逆风坚守!” “历史书里应该多写写这样的真实故事,比空洞的说教强一百倍!” “建议拍成电影!让更多人知道抗战不是神剧里那样,而是用命换来的胜利!” “其实不是‘突围不了’,是他选择了用全营的命换全局胜利。现代人可能觉得傻,但这就是中国军人的骨气!” “寸性奇将军也是真汉子!都突围了还杀回去救战友,现在哪有这种过命的交情!” 如果换作是你,在绝对劣势的情况下,你会选择冒险突围还是死守到底? 官方信源:中国抗日战争纪念馆—英烈事迹库