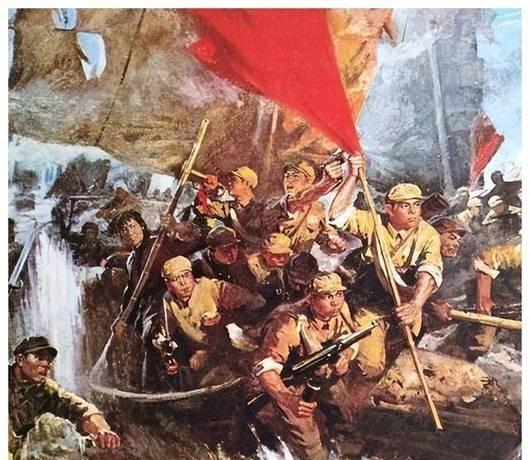

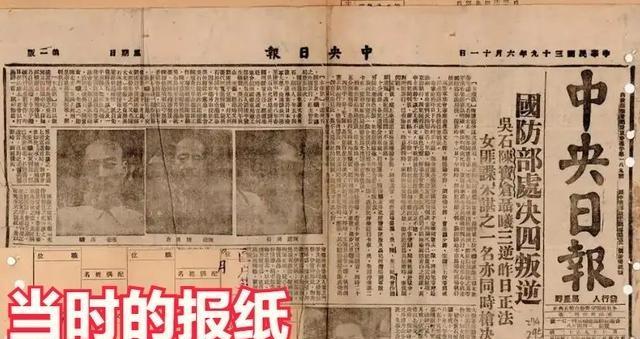

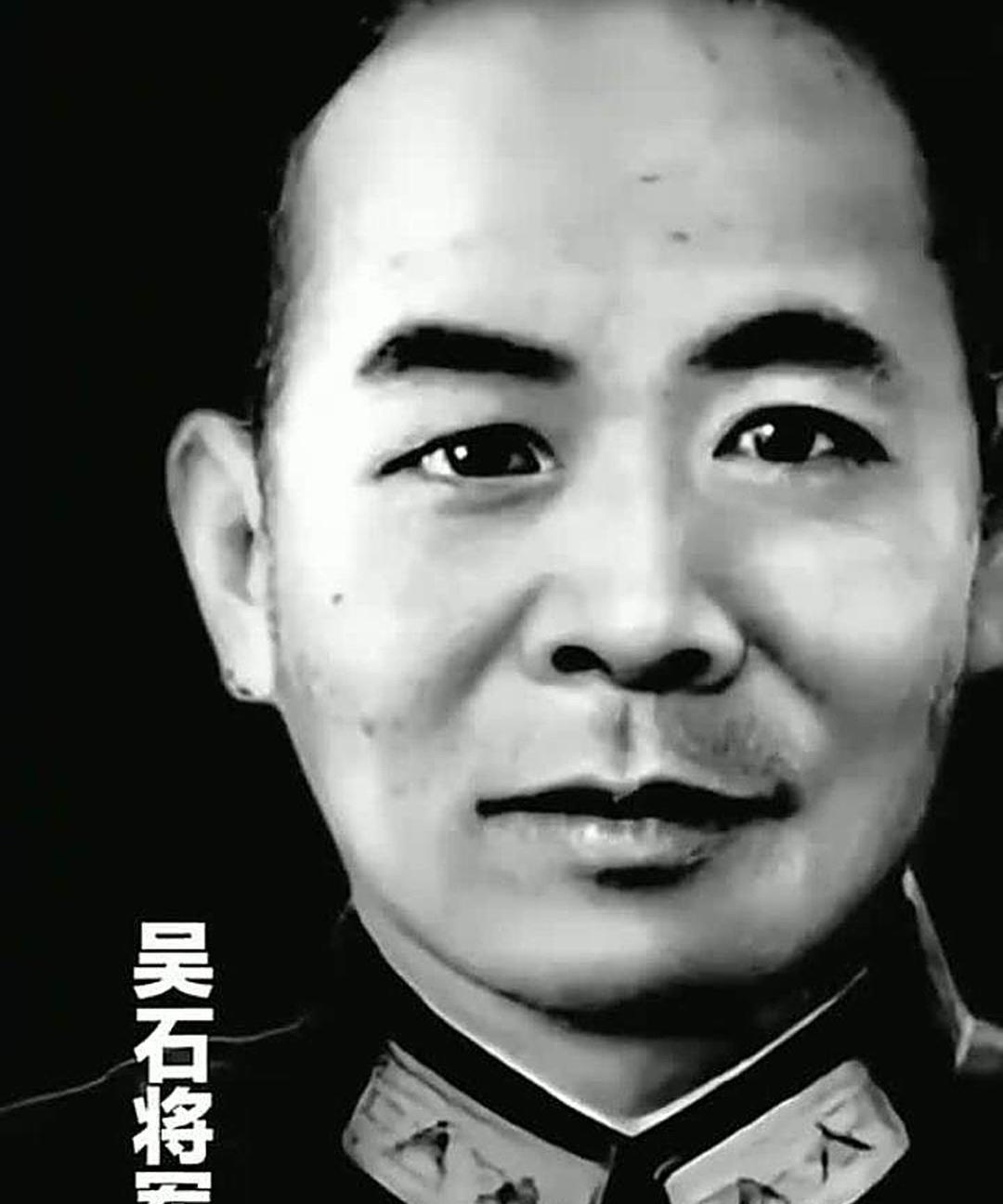

在淮海战役中,其实我军有机会消灭战场上所有的国民党军队,但由于刘汝明拒绝带领部队起义,要和蒋介石一条路走到黑,使得国民党军的李延年兵团和刘汝明兵团安全撤到江南。 要说刘汝明这人,真不是个简单的角色。他早年是冯玉祥手下的一员悍将,从一个小卒子,硬是被冯玉祥一手提拔成总指挥。那会儿的西北军,讲究的是“兄弟义气”,大家伙儿都是苦出身,跟着冯玉祥南征北战,可以说,刘汝明和冯玉祥之间,不只是上下级,更有种知遇之恩。这份情义,深深刻在骨子里,也成了他后来命运的注脚。 可到了中原大战,冯玉祥兵败下野,西北军也树倒猢狲散。刘汝明面临着人生第一个大选择:何去何从?最终,他选择了投靠蒋介石。这事儿吧,你不能用简单的“叛徒”来定义,这叫“识时务者为俊杰”。在那个风云变幻的年代,能活下来,能保住部队,就是最大的本事。 但你也别以为他从此就高枕无忧了。蒋介石对这种“杂牌军”将领,向来是“用你,也防你”。刘汝明深谙其中的门道,他明白自己不是黄埔嫡系,想在国民党这滩“深水”里站稳脚跟,光靠打仗卖命还不够,还得懂得“做人”。他一面在战场上拼死效命,另一面,也在官场上长袖善舞。 就这样,他一步步走到了国民党陆军上将的位置。在外人看来,这是光宗耀祖,风光无限。可他自己心里明白,这每一步走得有多艰难,付出了多少辛酸。他曾跟身边的参谋嘀咕:“我们西北人能混成这个样子,已经是祖坟冒青烟了。”这话里头,既有自嘲,更有种难言的无奈。 1948年秋天,淮海战役打响。当时,刘汝明的部队驻扎在安徽蚌埠,手底下有55军、68军,还有新拨过来的96军,总共六个师的兵力,战斗力不弱,是蒋介石用来援助杜聿明集团的“王牌”。 毛泽东同志亲自下令,要求淮海前线总前委“加紧对刘汝明的工作,迫其反正,是为至要”。什么叫“至要”?那就是非常非常重要。为什么?因为只要刘汝明起义,那李延年兵团就会群龙无首,杜聿明集团的侧翼也会完全暴露,我军就可以像收割麦子一样,把他们全歼在淮河以北。 为了促成这事儿,我军也是煞费苦心。他们不仅派出了曾是西北军老同事的周镐等人,还让已经起义的孙良诚亲自写信,去劝说刘汝明。这俩人,一个是冯玉祥的得力干将,一个是刘汝明曾经的老同事,可以说,这关系网铺得,就差把“自己人”三个字写在脸上了。 可刘汝明怎么做的呢?他表面上假意热情接待,背地里却偷偷向国民党的保密局告密,把周镐和孙良诚三人全都给抓了起来,押送到南京。孙良诚因为有关系,保住了一条命,可周镐和另一位师长王清瀚,却被蒋介石下令杀害。 这事儿一出,我军彻底断了对刘汝明策反的念头。而刘汝明,也算是彻底向蒋介石表了忠心。他之所以这么做,一方面是他骨子里那股“知遇之恩”在作祟,觉得冯玉祥的恩情重,蒋介石对他也算“不薄”,他不能做“背叛”的事;另一方面,蒋介石也下了“双保险”:在淮海战役前,他特意派了两架飞机,把刘汝明的母亲和家眷,以及其他亲信的家属,都接到了台湾,说是为了安全,其实就是拿人质威胁他,逼他就范。 你看,这事儿就变得复杂了。对他来说,这是一场“忠义”与 “生存” 的博弈。 他知道蒋家王朝大势已去,他手下的士兵厌战、思乡,甚至有的军官都准备便衣逃跑,可他还是选择死心塌地地跟着蒋介石。 淮海战役结束后,杜聿明兵团全军覆没,李延年和刘汝明这两个兵团,最终还是靠着自身的顽强,以及我军为了集中兵力对付杜聿明集团而造成的战术空档,狼狈地撤到了江南。 可以说,刘汝明的这个选择,不仅是他个人的悲剧,也影响了整个战局。如果他当时起义,那这场战役的结局可能会更早到来,李延年兵团也会被我军一网打尽,历史很可能会被彻底改写。但,没有“如果”。 刘汝明带着残兵败将,一路南逃,最终逃到了台湾。你以为他会受到蒋介石的“隆重接待”?大错特错!蒋介石见到他,照例夸了几句“辛苦了”,可门口等着的,却是免职书。他的部队被拆分,番号被收掉,那些曾经看似“风光”的地方军阀,其实早就和权力绝了缘。 李延年的下场也不好。他带着部队从浙江跑到福建,结果在福州战役中全军覆没,自己逃到台湾后,被蒋介石以“擅自撤退,有亏职守”的罪名判刑十年,最后郁郁而终。 而刘汝明呢?他也离开了军界,写下不少回忆录,最后在台北病逝。他的一生,可以说是“忠诚”了一辈子,但换来的,却是被时代彻底抛弃。 在那个大时代里,“忠诚”与“顽固”的界限其实很模糊。刘汝明是“忠臣”吗?从蒋介石的角度看,也许是。可从历史的角度看,他更像是一个“旧时代”的孤臣,一个宁可赌上身家性命也要坚守“知遇之恩”的老江湖。 他最终输掉了这场豪赌,输得只剩下悲凉。历史的舞台上,有多少“杂牌将军”,其实不过是大风大浪里不敢松手的旧人,而已。