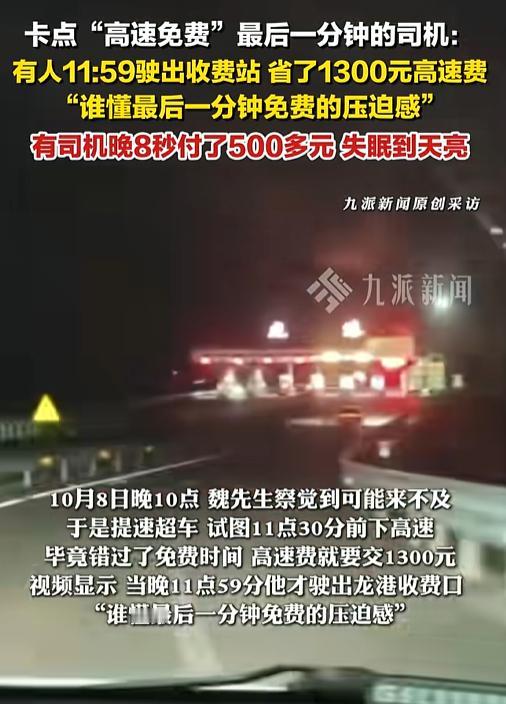

“大腿都拍肿了!”陈先生开车回成都上班,本想卡点下高速,结果,没有经验的他,晚了8秒才下高速,最终支付了500多元高速费,为此失眠到天亮,一晚上都在想,当时多踩一脚油门,这500多能省下了,想起此事都直拍大腿,第二天去上班眼睛都是肿的,网友安慰:聪明人会等到春节再下高速! 国庆中秋长假一结束,高速公路收费口的午夜零点,就从一个普通的时间标记,变成了一个充满张力的博弈场。这里上演着无数返程司机的决策大戏,考验着每个人的心理底线,也照见了冰冷规则与鲜活个体之间的微妙拉扯。有人分秒不差地“险胜”,也有人就差一步,迎来巨额账单。 午夜零点就像一面棱镜,把司机们的情绪折射得五光十色。有人就因为晚了短短8秒,不得不掏出超过500元的路费。这位姓陈的司机,事后懊悔地直拍大腿,整夜失眠,第二天上班眼睛都是肿的。类似的剧本不断上演,有人差4秒付了288元,有人甚至付了上千元,那种“吃不下饭、睡不着觉”的感受,真不是滋味。 可就算侥幸“卡点”成功的人,体验也远非喜悦。那位从四川广元一路狂奔2100公里去浙江温州的魏先生,最终在11点59分冲出了龙港收费口,但他全程感受到的只有巨大的压迫感。尤其是在晚上10点预感不妙后,他在隧道里都得硬着头皮提速超车,这种成功,其实是拿安全换来的。 说到底,这背后是一种奇特的心理在作祟。人们对于“本可以省下,却最终失去”的钱,感受到的痛苦要比正常花销猛烈得多。 面对这条终点线,司机们的选择分化成了两条完全不同的路:一条是“极限冲刺”,另一条是“提前离场”。 选择冲刺的,本质上都是在赌运气。无论是为了省下1300元而全程加速的魏先生,还是因堵车而被迫冲刺的陈先生,他们都把希望寄托在了对路况的乐观估计上。一旦遇到堵车这种变量,赌局的结果就只能听天由命。 而另一派则显得理性得多。正如一位网友分享去年五一假期的经历,在高速免费截止前10分钟,他当机立断,于最近的出口驶离高速。彼时,距目的地尚有15公里之遥。虽然多花了大约20分钟重新上路,却实实在在地省下了400多元。这正是交警部门一直提倡的策略:就近驶离,再重新进入。 这种做法的核心,就是用一笔确定的、微小的成本(比如预估几十块钱的短途路费和少量时间),去对冲那个可能高达上千元的全额收费风险。一个追求全赢或全输,一个则力求锁定最小损失,高下立判。 这场午夜的集体“冲关”,当然不只是司机们的独角戏。整个高速公路系统里的其他角色,也都在用自己的方式参与其中。 在零点逼近时,许多收费站的工作人员比司机还着急。他们会扯着嗓子大喊“快快快!”,不停挥手引导,把所有车道都打开,拼尽全力想让更多车辆在免费时间内通过。这是系统在执行末端,展现出的人性化和灵活性。 而规则制定方的考量则更深一层。交警建议大家“就近下高速”,首要目的并非是帮大家省钱,而是为了公共安全。他们真正担心的是,司机们为了赶那最后几分钟而疯狂超速,从而引发不必要的交通事故。 刚性的时间规则,激发了个体的极限行为。而系统里的“人”,又在努力地用温情去缓冲这种规则带来的冲击,形成了一种奇妙的张力。 说到底,“卡点下高速”的这幕众生相,早就不只是假期返程的谈资了。它更像一个微缩的社会实验,生动地展示了在清晰的规则和高昂的代价面前,人的心理如何摇摆,决策如何分化。 对每个人来说,理性的风险规划,永远胜过侥幸的最后一搏。而对于庞大的系统而言,如何在规则的精确性和执行的温度感之间找到那个最佳平衡点,恐怕是一个需要持续思考的课题。

九世宅男

这跟赌对方枪里没子弹一样