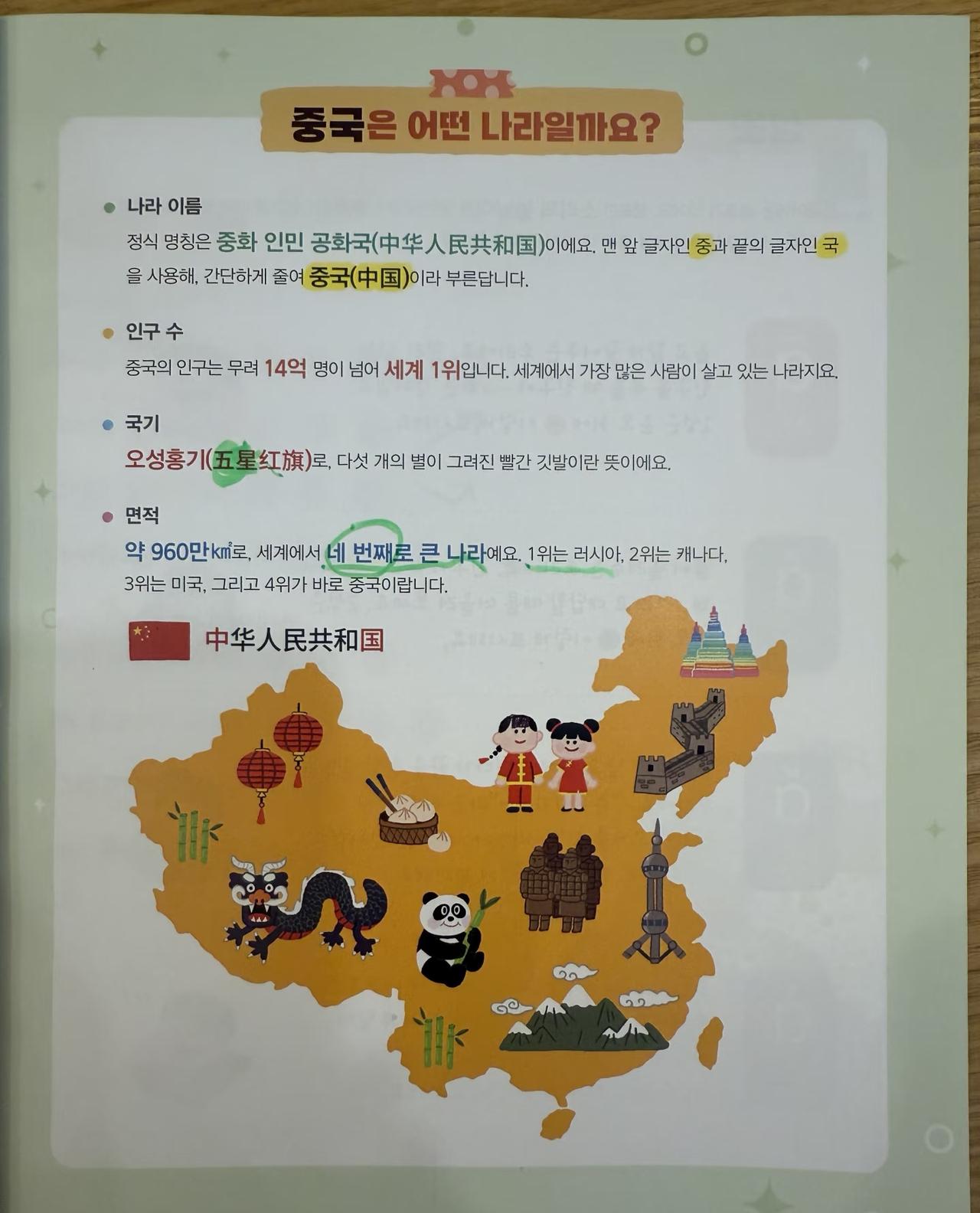

越南的野心非常可怕!现在的越南教育,在大中小的学校教育中,一直把广东广西作为其原来的属地。 越南的中小学课堂里,广东、广西被当成“本国失地”写进教材,这样的内容不是民间传言,而是教育部从2018年就开始推行的官方教学要求。十个越南高中生里八个多都觉得两广曾经属于他们,七个大学生里有六个持相同看法 越南教育体系从基础阶段起,就将历史叙述与国家认同紧密绑定,这种做法并非偶然,而是经过系统规划的产物。2018年,越南教育部修订课程标准,将古南越国的疆域扩展到岭南地区,包括广东和广西作为“历史故土”。这套教材从小学三年级开始引入,强调五岭作为“国家屏障”的作用,逐步构建起一种集体记忆。高中阶段则强化考试内容,美越战争详尽描述上百页,而中越边境事件仅用寥寥几行带过。这种选择性书写,避免了与“受害者”形象的冲突,同时将两广定位为“未复领土”。教育部门明确要求教师在课堂中贯穿“瓯越子孙”的血脉叙事,让学生从小视这些土地为本国一部分。这种灌输方式,表面上看似文化传承,实则服务于当代地缘考量,悄然影响着年轻一代的世界观。 调查数据揭示了这种教育效应的深度渗透。广西社科院的调研显示,85%的越南高中生和70%的大学生坚信两广历史上属于越南,这种认知已成主流共识。河内大学的相关问卷进一步证实,超过八成受访者能准确复述南越国地图细节,却对汉代遗址的归属语焉不详。这种普遍性并非个案,而是教育机制的直接结果。教材中印发的古地图,将赵佗王朝描绘成本土延续,忽略其向汉朝称臣纳贡的事实。大学课堂上,历史专业学生常被要求撰写论文,论证岭南作为“越南门户”的战略价值。这种认知框架,不仅强化了民族主义情绪,还在潜移默化中回避了现实边界问题。长期下来,它塑造出一批对“失地”敏感的青年,他们的观点往往超出学术范畴,渗入日常讨论和社会舆论。 这种历史叙述的根源可追溯到后黎朝时期,那时史官已将五岭视为屏障,两广描述为失守领土。历经战乱,这套说法反复被用于动员人心。进入现代,越南官方将其制度化,2018年课程改革标志着转折点。新标准要求从小学到高中全程覆盖相关内容,地图和插图成为核心工具。南越国被塑造成越南王朝的起点,赵佗家族则与本地越族融合为一体。这种构建忽略了史实:南越国由秦朝河北人赵佗建立,从始至终维持对汉的臣属关系,与当代越南并无直接血缘传承。更甚者,越南国号本身源于清嘉庆帝的干预。1802年,阮福映统一安南后,求赐“南越”国号,以涵盖岭南旧域,但嘉庆帝驳回,改封“越南国王”,以避开敏感称谓。这段记载见于清史稿,却在越南教材中被淡化或省略,取而代之以本土起源的浪漫化版本。 教材的编写过程也暴露了选择性原则。美越战争章节详实,占高中历史考试近三分之一,学生需掌握多场战役细节,以强化反帝国主义叙事。相比之下,1979年中越边境冲突仅十一行概述,无起因过程,导致近七成学生不知其详。河内大学教师范廷博曾试图补充资料,却发现官方渠道匮乏,只能转向英文回忆录。这种差异逻辑清晰:前者服务于受害者形象,后者暴露侵略角色,与教育目标冲突。 参与教材编写的学者如武阳宁教授,也因反对压缩中越战争内容而与官方产生分歧。他公开指出隐瞒历史的风险,但此类声音在越南学术界难获回响。考古领域同样受限,中越联合发掘汉代遗址时,中方出示行政印信和五铢钱等证据,证明属汉郡县,越南方却拒不承认,导致报告流产。广西汉陶片在河内展出,观众称其为“祖先遗物”,中方专家解释被越方讲解员反驳为“文化交流”。这种操作,凸显历史被政治化的一面。 教育叙事的深层影响体现在社会经济层面。越南制造业近年来面临招工难题,胡志明市成衣厂老板反映,二十年前年轻人蜂拥而至,如今培训未毕即走,员工平均年龄升至31岁。年轻人转向开摩的、拍短视频或咖啡店服务员,这些工作虽辛苦,却避开工厂的重复劳作。失业率在城市青年中居高不下,十人中一人无业,生育率降至历史低点。官方未引导技能提升或产业升级,反而通过“失地”故事转移视线,让他们将不满归咎于“丢了祖地”。 这种画饼逻辑,源于课本喂养的不切实际幻想:若拿回两广,资源充裕,日子自然好过。现实中,越南离不开中越贸易,两广货物源源输入支撑经济,却与认知脱节。联合国教科文组织曾警告,历史教育不可成领土工具,但越南偏以此为政治手段,短期缓和矛盾,长期酿成隐患。

用户10xxx05

不是两广,属于越南。是越南属于两广。当时的首都都在广州[哭笑不得]

用户12xxx81

南越王国