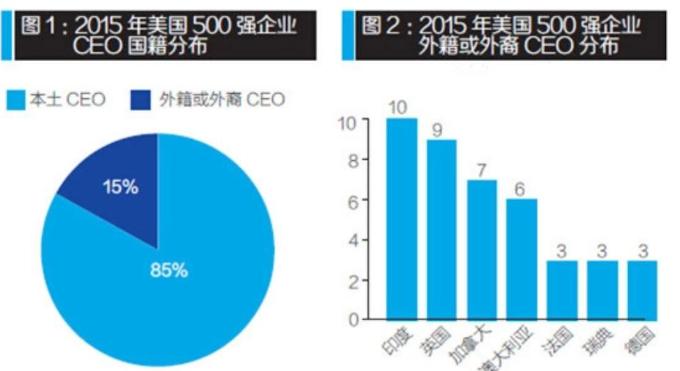

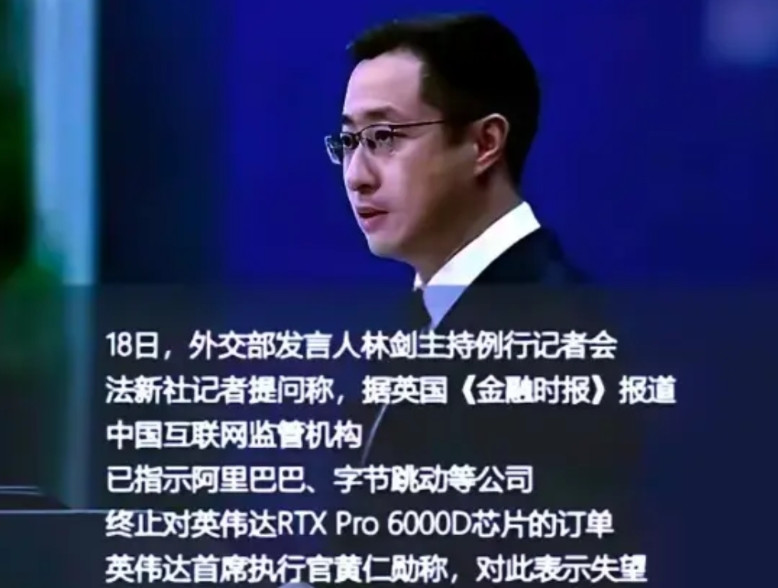

[微风]英伟达成功,美国人反思:太多印度人当高管,除了吹牛啥也不会。 曾经,硅谷流传着一个玩笑:想判断一家公司里印度员工的比例,去自助食堂闻闻咖喱味就知道了。 但今天,这股浓郁的味道,正在从权力的顶层——CEO办公室里悄然散去。 一边,是身穿黑色皮衣的华裔“教主”黄仁勋,正带领英伟达用硬核技术封神,让整个世界为AI而疯狂。 另一边,是曾经被美国《时代》周刊盛赞为“印度最佳出口品”的西装革履的印度裔CEO们,正迎来一场史无前例的“下课潮”。这事儿就有意思了,风向怎么转得这么快? 黄仁勋的成功,像一根针,精准地刺破了美国科技圈过去十几年奉行的“MBA精英主义”泡沫。他不是那种出身常春藤,靠着漂亮的PPT和流利的华尔街话术平步青云的管理者。他是一个彻头彻尾的“技术宅”,一个从底层做起的工程师。 他的黑色皮衣,与其说是一种时尚,不如说是一种宣言——我关心的是产品和芯片,不是董事会的着装规范。英伟达的崛起,不是靠成本削减、市场重组或者财务杠杆这些CEO们的常规操作,而是靠一场长达十余年、赌上一切的技术豪赌。 当别人还在为季度财报沾沾自喜时,黄仁勋已经在为下一个计算时代搭建地基。这种“创始人基因”和“工程师文化”,让那些习惯了用PPT驱动公司的职业经理人显得如此苍白。 而另一边,印度裔CEO群体的光环似乎正在褪色。曾经,从微软的萨提亚·纳德拉到谷歌的桑达尔·皮查伊,他们被视为全球化管理人才的典范,擅长整合庞大团队,优化运营效率。 但一种新的批评声音开始甚嚣尘上。这种声音认为,许多印度裔高管擅长的是一种“向上管理”的艺术,他们能做出让华尔街心花怒放的报告,却往往缺乏对产品和技术本身的深刻洞察。 他们更像是精明的“管家”,而不是开疆拓土的“国王”。当市场需要的是颠覆式创新时,这种只擅长在存量市场里做优化的能力,就显得力不从心了。 推特被收购后迅速换上马斯克,而前CEO帕拉格·阿格拉瓦尔就被批评为在关键时刻缺乏决断力;星巴克刚刚经历了一场短暂的CEO更迭,拉克斯曼·纳拉辛汉的“顾问式”领导风格也未能迅速扭转颓势。这些案例,都成了这场反思的注脚。 这背后,其实是一场更深层的文化反思。美国科技界开始问自己一个问题:我们到底需要什么样的领导者?在过去那个互联网红利期,一个擅长管理和运营的CEO,足以让一家巨头公司平稳航行。但进入AI时代,游戏的规则彻底变了。 这是一个技术驱动一切的时代,一个“算力即权力”的时代。在这个时代,一个不懂技术、没有远见、只会玩弄权术和财务报表的CEO,就像一艘没有雷达的巨轮,在充满冰山的AI海洋里盲目航行,随时可能触礁。黄仁勋的封神,恰恰是因为他既是船长,又是那个能亲手修复雷达的工程师。 当然,把问题简单归结为“印度裔不行”或者“华裔就行”,显然是片面的。微软的纳德拉就是一个绝佳的反例,他凭借对云计算的远见,成功让这头大象重新起舞,其技术前瞻性无人质疑。 这说明,问题不在于族裔,而在于领导者的内核——你究竟是一个“技术信徒”,还是一个“管理信徒”?当一家公司的灵魂由工程师主导时,它就会痴迷于创造;当灵魂由MBA主导时,它就可能痴迷于资本运作。如今,市场似乎用真金白银投出了它的一票:创造,比运作更重要。 这场关于高管背景的讨论,或许只是一个开始。它预示着美国科技行业正在经历一次痛苦的“价值重估”。过去那种靠履历、人脉和演讲技巧就能登顶的时代,可能真的要过去了。 未来的王者,必须手握真正的技术权杖。那么,这是否意味着全球科技人才的格局将因此重塑?当“工程师治国”的理念重新回归主流,那些拥有深厚技术底蕴的国家和企业,是否会迎来新的机会?这场由英伟达引发的“CEO反思录”,最终会把硅谷带向何方?欢迎在评论区留下你的观点。