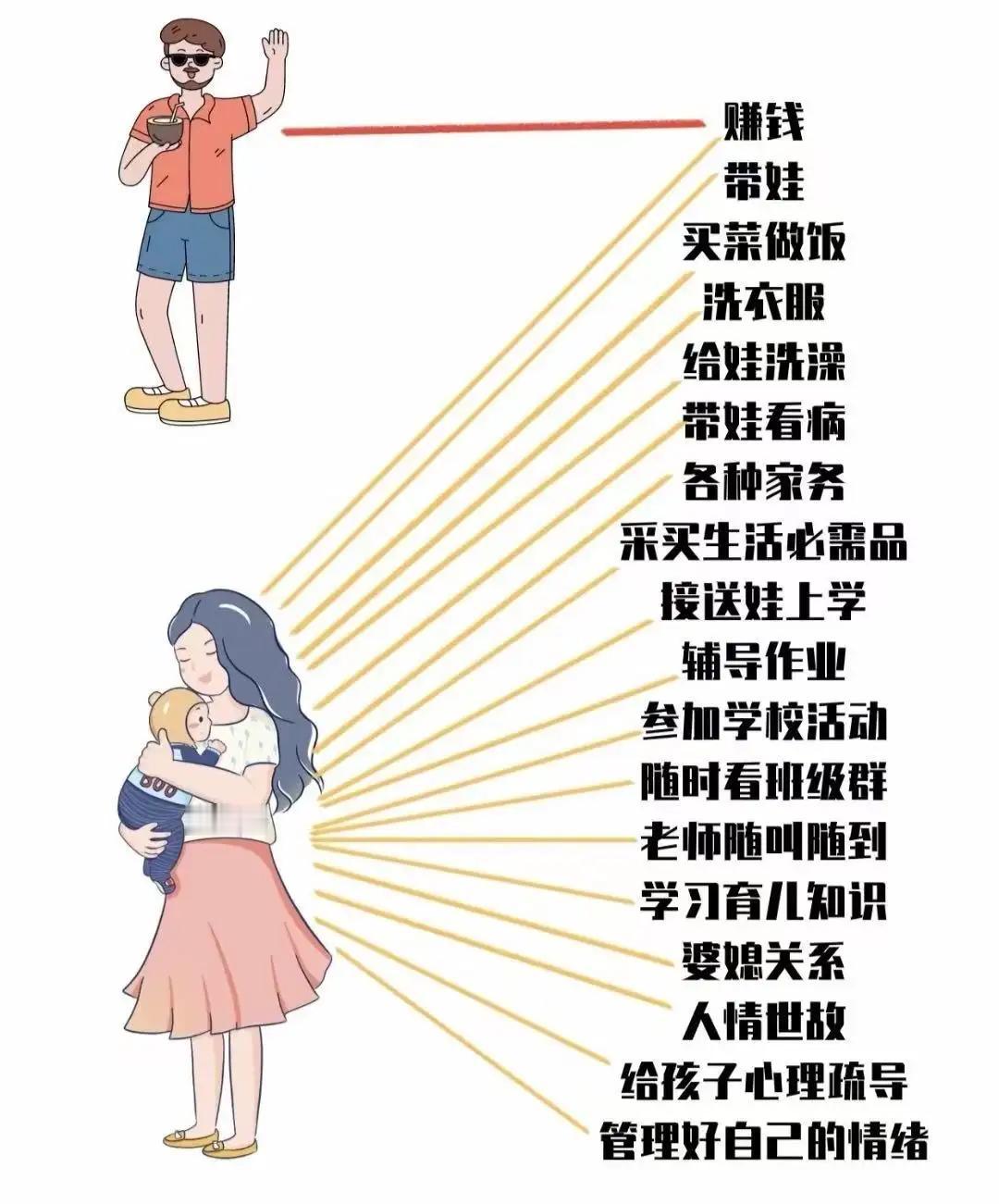

大家发现没有,对孩子来说,妈妈的话就是圣旨,爸爸的话那就是废纸!这不是危言耸听,而是无数家庭中真实存在的“潜规则”。为什么会出现这样的局面?难道是妈妈的权威天生就比爸爸高?还是因为在孩子心中,妈妈更“懂得说服”? 其实,背后隐藏着一场关于“情感与权威”的微妙博弈。母亲在家庭中的角色,似乎天生就带有一种“指挥官”的光环,她们用温柔、细腻甚至是“命令式”的语气,塑造了孩子对“权威”的认知。而父亲,往往被看作“理性的代表”,在孩子眼中似乎缺少那份“威严”,甚至有时候还会被孩子调侃成“软柿子”。 但这真的是天生的吗?还是因为我们在潜移默化中,把父亲塑造成了“陪伴者”而非“指挥者”?我们都知道,家庭教育的核心,是“引导”和“激发”,而不是“命令”和“压制”。然而,现实中,很多父亲在孩子面前,似乎总是“退居二线”,甚至有些父亲自己都觉得“我说了不算”,久而久之,孩子自然会把“妈妈的话”视为唯一的“真理”。 更深层次的问题,是我们对“父母角色”的刻板印象。传统观念中,母亲是“家庭的核心”,她们用爱和细腻维护家庭的温暖;而父亲则是“家庭的顶梁柱”,他们用责任和担当撑起家庭的天。可是谁说,这两者不能兼得?谁说,父亲就不能用温情去“说服”孩子,用理解去“赢得”孩子的心? 其实,孩子之所以对妈妈的话“言听计从”,很大程度上是因为妈妈在表达上更具有“权威感”和“说服力”。而父亲,往往在表达上更偏向理性和宽容,孩子们可能觉得“父亲的话太理性,没那么紧迫”。但这不代表父亲的影响力就比妈妈弱,只是方式不同。 我们要意识到,家庭教育的“金钥匙”在于“平衡”。父母双方都应该成为孩子心中的“领路人”,而不是“单方面的命令者”。父亲可以用温情、耐心去引导,用理解和陪伴赢得孩子的信任。母亲可以在坚决中加入更多的理性,让孩子感受到“规则的合理性”。 当然,这个过程并不容易。很多父母在教育孩子时,难免会陷入“习惯性”的角色定位:妈妈用“命令式”语气,爸爸用“宽容式”方式,导致孩子形成了“妈妈说了算,爸爸只是配角”的认知。这种认知,长久以来,可能会影响孩子的价值观,甚至在未来的人际交往中留下阴影。 所以,作为父母,我们要反思:我们是否在无意中强化了“妈妈的权威”而忽视了“父亲的影响力”?我们是否可以尝试打破传统,让父亲在家庭教育中扮演更积极、更有影响力的角色?妈妈一番话 爸爸的话语