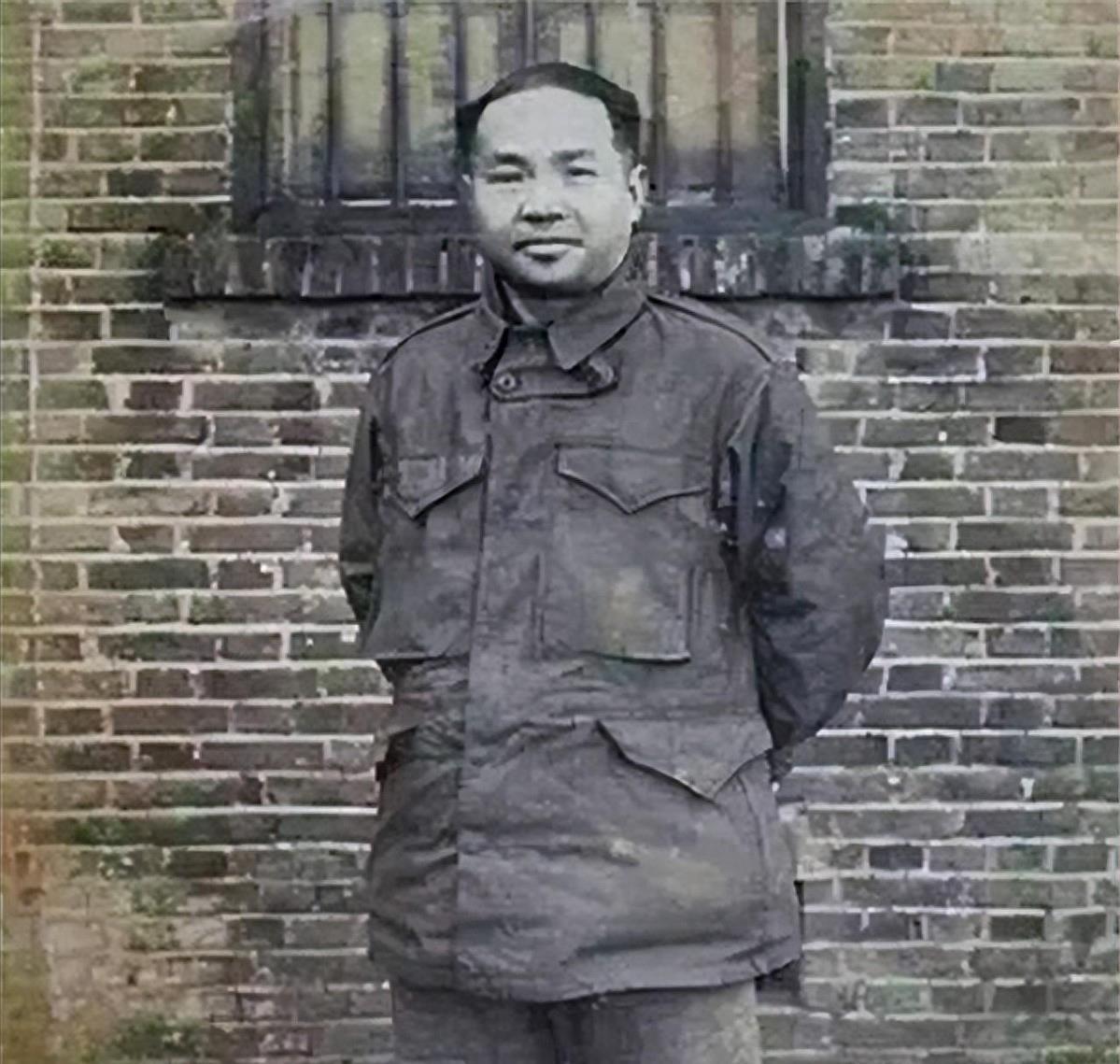

1951年,一群志愿军在撤退时,猛然发现眼前狭隘的山谷中,竟出现了成千上万个美军,师长见状,却产生了一个不可思议的念头![舔屏] 1951年5月27日凌晨,志愿军第五十八师七千余人在撤退途中突然发现华川方向传来坦克轰鸣声,侦察兵很快查明:美军第七师和第二十四师共两万八千人,携带坦克和重炮,已占领华川部分区域并向金城推进。 华川是东线后勤基地,储存着前线部队所需的弹药粮食,一旦完全失守,正在撤退的其他部队将失去补给,甚至可能被包围,师长黄朝天面临选择:继续北撤保存实力,或就地阻击守住华川。 第五十八师此时已连续作战多日,兵力不足对方三分之一,重武器配备有限,也没有时间进行充分的工事构筑和地形勘察,但黄朝天最终决定留下阻击,避免友军陷入更大危机。 战士们迅速利用华川周边山地地形部署防线,主力集中在七公里正面的公路两侧山头,这些位置可以俯瞰公路形成火力优势,次要方向只安排少量兵力监视,最大限度集中战斗力量。 27日上午,美军先头部队沿公路推进,坦克在前步兵在后,志愿军等敌军进入有效射程后突然开火,反坦克小组从侧翼攻击,首轮战斗摧毁四辆坦克,美军随即调动飞机和重炮轰炸山头阵地。 黄朝天将炮兵分散配置在各个阵地,待确认美军主攻方向后集中火力还击,遏制了对方的进攻势头,战斗进入胶着状态,美军每天发起十余次冲锋,志愿军依托阵地反复抗击。 工事被炸毁后战士们就地利用弹坑作掩护,弹药消耗殆尽后展开近战格斗,部分阵地多次易手,双方都付出了较大伤亡代价,夜间志愿军派出小股部队渗透至美军阵地袭扰,干扰对方休整。 美军指挥官范弗里特增调兵力并亲自督战,企图尽快突破防线,但第五十八师始终守住核心阵地,将美军进攻势头限制在有限范围内,这种僵持局面持续了五天时间。 五天中,美军两万八千人仅推进四公里,付出了相当的伤亡代价,6月1日,志愿军第六十师接防部队到达,第五十八师完成阻击任务撤出战场,许多战士因极度疲劳倒地就睡。 这场阻击战的实际价值在于:第五十八师以三分之一兵力拖住美军主力五天,为东线其他部队的撤退和后勤转移争取了关键时间,如果华川迅速失守,东线战局可能出现严重被动局面。 志愿军充分利用了地形优势弥补装备劣势,山地地形限制了美军坦克和重炮的机动性,公路两侧的山头形成天然火力点,分散炮兵配置提高了生存能力,集中使用时又能形成有效火力。 夜间袭扰战术也起到了重要作用,美军虽然兵力占优,但在夜间缺乏有效的防护手段,持续的袭扰消耗了对方的体力和士气,这种以战养战、昼夜不停的战术,最大化发挥了志愿军的灵活性。 更深层的意义在于战略选择,第五十八师完全可以选择保存实力继续北撤,这在军事上并无不妥,但他们选择了承担更大风险来掩护友军,这种选择背后是对整体战局的考量,一支部队的牺牲换来了更多部队的安全。 战后统计显示,第五十八师在这五天中伤亡过半,但成功阻滞了美军快速推进的企图,东线后勤物资得以及时转移,撤退中的其他部队避免了被包围的危险,从这个角度看,这场代价高昂的阻击是值得的。 这场战斗之所以被后人记住,不是因为战果有多辉煌,而是因为它体现了一种选择:在个体安全与集体利益之间,在保存实力与承担责任之间,第五十八师选择了后者,这种选择在任何时代都不容易。 网友热评: “黄师长这波操作我愿称之为古代版《流浪地球》!” “零下30度啃冻土豆,用烧红的石头泼坦克,这哪是打仗,这是真人版《极限求生》!” “李奇微算个啥?咱志愿军有‘人形外挂’!” “建议把华川阻击战拍成《流浪地球2》番外篇!” “职场人看跪了:黄师长这波‘逆天改命’操作,够我吹一辈子!” “美国人至今想不通:中国军人为什么不要命?” 如果穿越回1951年,你会是华川战场上那个抱着炸药包冲向坦克的战士吗?为什么? 信源:中国军网