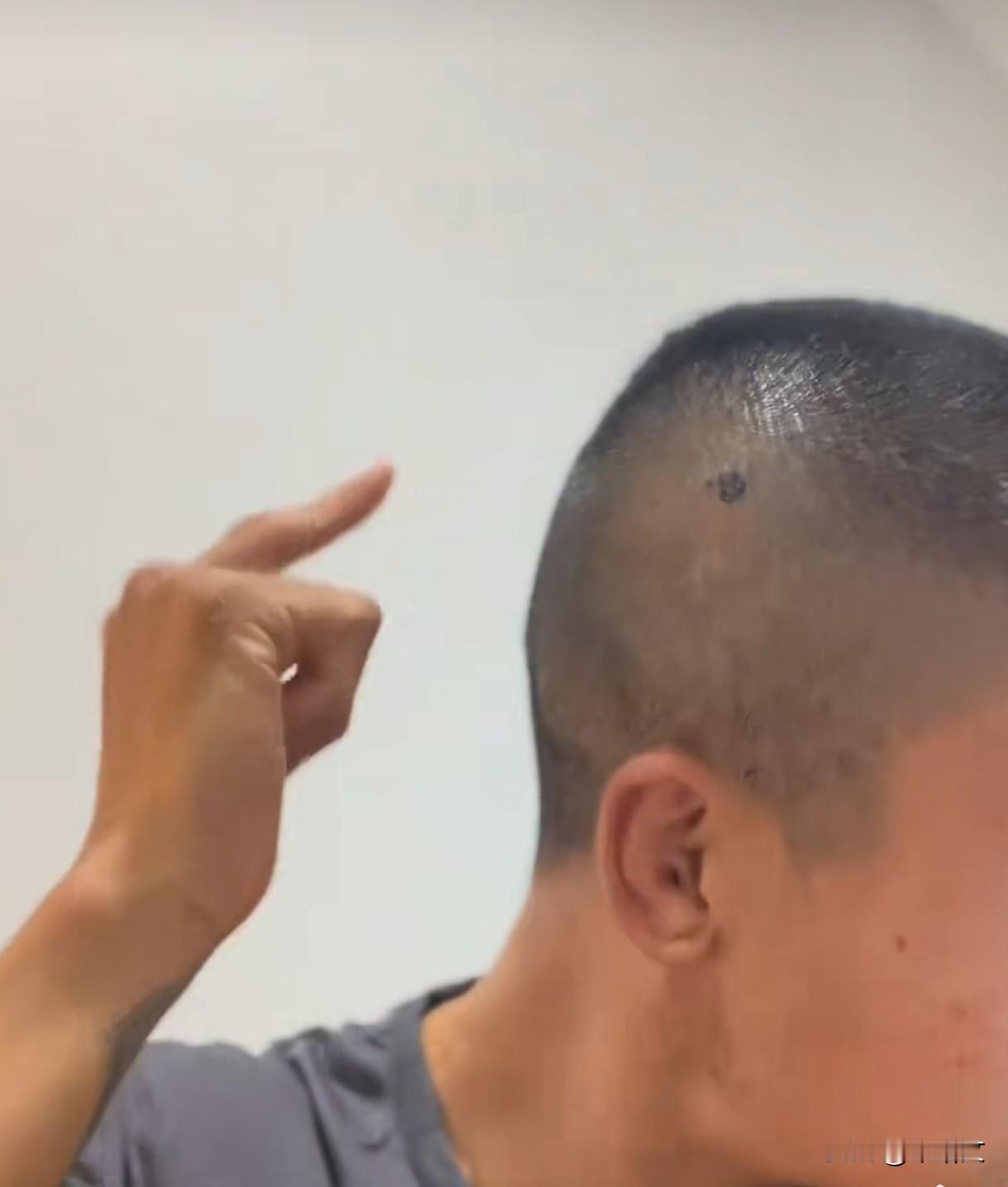

邹市明终于败光了自己多年攒下的积蓄,2016年他一意孤行非要在寸土寸金的黄浦江开了18000平邹市明文体健身中心,以为靠着自己“奥运冠军”的名气就会吸引很多人来,现实却啪啪打脸。 2023 年邹市明的青少年拳馆,阳光透过窗户落在旧拳靶上。 孩子挥拳打翻拳靶,邹市明笑着扶起来,指尖触到磨损的皮革。 突然想起 2018 年文体中心那台落灰的德国跑步机 —— 当年花了大价钱。 那时觉得 “冠军就得用最好的”,如今才懂,实用比排场重要。 墙角的账本摊开着,每一笔开销都记得清清楚楚,是老会计学的。 2016 年创业初期,邹市明在文体中心的办公室里拍了桌子。 专业管理团队建议 “先做小型体验店试水”,他却坚持 “要开就开最大的”。 “我是奥运冠军,场馆就得配得上这个身份!” 他指着设计图里的咖啡区。 团队提醒 “128 元一杯的咖啡不符合健身人群消费”,他没听。 后来才知道,那些劝他的人,早看出 “光环撑不起生意”。 2017 年夏天,文体中心来了批想练拳击的年轻人。 他们嫌拳套太贵、课程定价太高,坐了会儿就走了。 邹市明的妻子在前台抱怨 “这些人不懂欣赏冠军规格”,他也跟着认同。 直到月底财务报表送来,收入连租金的三分之一都不够,他才沉默。 那天晚上,他第一次翻起管理团队留下的市场分析报告,越看越心慌。 2018 年冬天,邹市明去街头老拳馆找王师傅请教。 王师傅指着满墙的旧拳靶:“我开三十年,靠的是让普通人练得起。”看着老拳馆里几十块钱的月卡、平价的饮用水,他红了脸。 想起自己文体中心里 128 元的咖啡、上万元的进口器械,像个笑话。 王师傅拍他肩膀:“打拳要接地气,做生意也一样,别飘。”2019 年,文体中心采购再次出问题 —— 一批拳套是假货,学员投诉不断。 负责采购的员工小声说 “供应商是朋友介绍的,没验资质”,邹市明才知道。 之前他觉得 “自己人信得过”,没建立验收流程,导致损失几十万。 催款单又寄来了,每月五百万的固定开销压得他喘不过气。 他第一次给曾经的投资人打电话,对方只说 “现在拳击项目太冷了”。 2020 年场馆封门前,邹市明在空荡的训练区走了很久。 德国跑步机的屏幕还亮着,显示着 “已待机 180 天”,像在嘲讽。 员工来领最后一个月工资,有人说 “其实我们早觉得不对劲,没敢说”。 他攥着员工递来的离职申请,突然明白:冠军光环骗得了别人,骗不了自己。 锁门时,钥匙在锁孔里转了三圈,像在跟过去的自己告别。 2021 年,邹市明骑着共享单车跑遍了上海的街头拳馆。 每到一家就坐下聊,记满了两本笔记:“月卡定价要亲民”“器械够用就好”。 有次在老拳馆帮着打扫卫生,王师傅说 “做生意跟教拳一样,得循序渐进”。 他开始学做预算,跟着老会计一笔笔核对账目,从 “看不懂” 到 “门儿清”。 那年冬天,他用攒下的钱租了个小门面,只放了四张旧拳靶。 2022 年青少年拳馆开业,邹市明没搞剪彩,只请了几个老拳师。 有人建议 “用奥运冠军名号做宣传”,他摇头:“先让孩子喜欢拳击再说。”第一个月只来了五个孩子,他没急,每天亲自教,还送了平价护具。 家长觉得 “这教练实在,不像搞噱头的”,慢慢介绍更多人来。 年底算账时,虽然没赚多少,但第一次实现了收支平衡,他笑了。 2023 年,拳馆里的孩子多到需要加开课程。 有家长提起 “当年的大型文体中心”,邹市明笑着说 “那是交了学费”。 他把奥运金牌放在展示柜里,旁边摆着孩子写的 “谢谢邹教练” 的纸条。 偶尔会有媒体来采访,他不再谈 “冠军光环”,只说 “做生意要懂规则”。 王师傅来参观时,拍着他的肩膀:“现在这样,比当年实在多了。” 如今,邹市明的拳馆又添了两张新拳靶,是用赚的钱买的。 账本上的盈利数字慢慢增加,他没想着扩张,只计划再请个专业教练。 有孩子问 “邹教练,你拿过奥运金牌吗”,他会笑着说 “但教你们得用心”。 阳光好的时候,他会带着孩子在室外练拳,比在当年的大场馆里更开心。 他终于明白,不是奥运冠军的身份没用,是得用对地方 —— 不是撑排场,是教好拳。 主要信源:新浪财经——邹市明首谈创业经历,“给自己打3分都多”