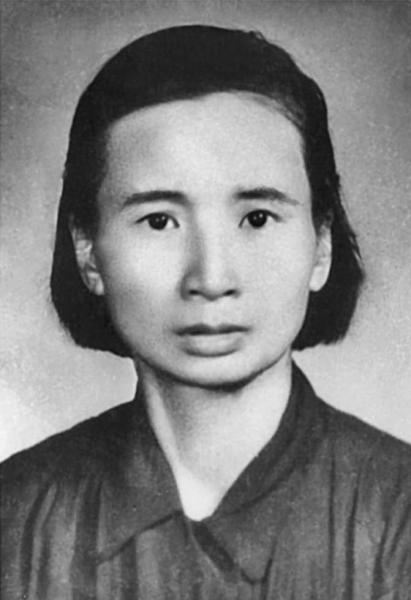

[太阳]1928年除夕,18岁的池煜华和15岁的小丈夫结了婚,新婚刚3天,丈夫李才莲就离家去打仗,临别时,妻子承诺会等丈夫回来,谁知,这一等就是整整70年。 (参考资料:百度百科——池煜华) 池煜华那场跨越世纪的等待,我们聊的太多,但可能都聊偏了,它不光是一个凄美的爱情故事,更像一个由信念、凭证和巨大时差共同搭建起来的坚固结构,这背后,是一个女人如何用一生去守护一个承诺的内在逻辑。 一切都源于李才莲走前的那句话:“如果有人说我死了,千万不要相信,记住,等着我”,这句话,对于18岁才刚和丈夫团聚三天的池煜华来说,就是一份永恒契约。 从此,这句话成了她对抗全世界的武器,当丈夫牺牲在瑞金铜钵山的传言传来时,她打心底里不信,因为他亲口说过不让她信,她甚至立下誓言:“活着,我要见人;死了,我要见尸”,这股劲儿,哪像个妻子,分明是个战士。 她也确实把自己活成了一个战士,墙上贴满的19张奖状——土改积极分子、养猪模范、三八红旗手——就是她的战功,她坚信,自己不仅是李才莲的妻子,更要是他的革命同志,要让他回来时看到一个不一样的自己,等待,就这样从一种期盼,变成了一种主动的革命坚守。 漫长抽象的等待,需要具体的东西来填满,池煜华把生活中的一切,都变成了等待的凭证,时间没有声音,但会留下痕迹,比如她家那方被身体磨出凹陷的杉木门坎,那就是几十年如一日倚门而望的姿态留下的印记。 在那间低矮、潮湿、没有任何电器的土房里,那些奖状就是她向缺席的丈夫展示功绩的荣誉室,民政部门发来的烈士抚恤金,在她眼里,根本不是什么抚恤金,而是丈夫从远方寄来的生活费,这让她感觉丈夫依然在惦记着这个家。 还有那封他写的最后一封信,虽然因为送晚了,错过了长征前最后一次见面机会,但却被她珍藏了一辈子,这些看得见、摸得着的东西,构成了一个强大的意义网络,让她的等待不再空洞,充满了日常的仪式感。 然而,池煜华的执着,总是在跟时间赛跑,却总是跑输,这个巨大的“时间差”,构成了她等待的悲剧底色,当年,李才莲好几次写信约她见面,都因为战乱中的交通通信不便,信到人已走,成了她一生的遗憾。 丈夫失踪后,她立即行动,一个人徒步数百里,一路乞讨,踏遍赣南的山区去寻他,而来自官方的回音,却迟到了几十年,全国解放后她给毛主席写信求助,妇联的回信也只是鼓励她好好生产生活,直到1983年,民政部才最终查实了李才莲的牺牲。 最残酷的错位发生在最后,她用一生构建的“丈夫还活着”的个人真实,最终被兴国县烈士陵园纪念碑上的一行冰冷刻字彻底击溃,这个迟到了近半个世纪的官方真相,瞬间抽空了她全部的力气,从此卧床不起。 所以,池煜华的等待并非一个简单的痴情故事,它是由一句承诺、一堆旧物和一场巨大的时代错位共同完成的。 她的坚守,既是对个人承诺的极致忠诚,也是那个宏大历史叙事下,一个个体生命最深刻的回响,她的故事,定义了一种被革命理想主义浸染过的,中国式的“等待”。