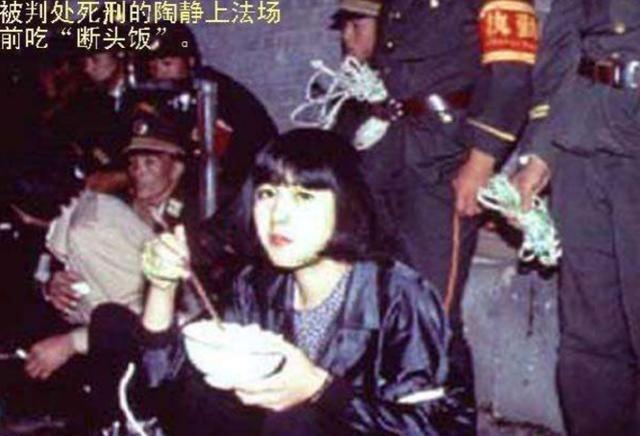

1991年,云南20岁女孩即将被押往刑场时,哥哥哭着劝说道:“把幕后主使说出来吧,说出来了就不用死了”,女孩却只回了一句:“照顾好咱妈” 1991年10月,云南德宏州的刑场上,一个20岁的女孩生命走到了尽头。她手里握着改变命运的钥匙——只要说出那个人的名字就能活命,可她选择了沉默。这不是什么浪漫的爱情故事,而是一个关于愚昧、犯罪和毁灭的真实案例。 陶静1971年出生在云南德宏州瑞丽县,父母都是林场的普通工人。这个家庭表面看起来还算完整,但实际上早就千疮百孔。陶静的父亲长相英俊,但到处沾花惹草。小学五年级时,陶静因为受伤被老师提前送回家,撞见了父亲和邻居女人的婚外情。这件事成了压垮这个家庭的最后一根稻草。 父母离婚后,哥哥跟了父亲,陶静跟了母亲。母亲后来在工作中腰部受伤,几乎失去劳动能力,办了病退,母女俩靠微薄的退休工资艰难度日。破碎的家庭、贫困的生活、缺失的关爱,这些因素叠加在一起,给陶静的成长埋下了隐患。 陶静初中毕业后性格变得叛逆,开始接触社会闲散人员,学会了抽烟喝酒。母亲性格软弱,根本管不住她。高中时期,陶静谈了恋爱,对象是班上成绩最好的男生。两人经常逃课约会,成绩直线下降。高考时,男友只考上了三流大学,陶静则落榜了。更让她难以接受的是,男友很快就提出了分手,还在信里指责早恋害了他的前途。 高考失利后,陶静不顾母亲反对,去瑞丽市的一家发廊打工,从洗头妹做起。在那里,她遇到了改变她一生的男人——杨博。杨博自称是从缅甸来做生意的华侨,皮肤黝黑,20多岁。他对陶静嘘寒问暖,很快就赢得了她的信任。 对于一个长期缺爱、刚刚经历感情挫折的女孩来说,杨博的出现就像救命稻草。杨博把陶静骗到缅甸,哄骗她在体内放了避孕环,还让她吸毒。他真正的目的是利用陶静的清白背景来运输毒品。 1991年10月,陶静按照杨博的安排,将200克高纯度海洛因藏在体内,准备从缅甸运到昆明。当时的检查技术有限,人体藏毒很难被发现。在昆明市儿童医院附近,陶静焦急地等待接头人。一个陌生男子叫出了她的名字,陶静以为是接头人,直接把毒品交给了对方,结果这个人是缉毒警察。 被抓后,警方给了陶静一个机会。昆明警方经过调查发现,陶静只有20岁,这是她第一次参与贩毒,而且她不是主谋,只是下线。警方决定宽大处理,只要她能交代出上线,就有机会免于死刑。 可陶静拒绝了。无论警察怎么劝,家人怎么哭求,她就是不开口。她守着和杨博的约定,以为这就是爱情该有的样子。可她不知道的是,杨博从一开始就在利用她,那些甜言蜜语都是为了找一个运毒的工具。 法院一审宣判,陶静携带毒品数量巨大,被捕后拒不配合,无立功表现,依法判处死刑。二审维持原判。从判决到执行,只有两三个月时间。警方找来了陶静的母亲和多年没联系的父亲、哥哥,希望他们劝陶静争取立功,但陶静始终不予理会。 临刑前,陶静提出了一个特殊要求——希望取出体内的避孕环。她说家乡有风俗,死后身体里不能有金属物品,否则会变成孤魂野鬼。警方同意了这个请求,专门安排了手术。 1991年10月26日,陶静被押赴刑场。临刑前她见到了母亲,给母亲塞了一张纸条,上面只有一句话。哥哥哭着做最后的努力,劝她说出幕后主使,可她只说了一句照顾好妈妈。一声枪响,20岁的生命就此终结。 这个案子后来被很多人讨论,有人说她太傻,有人说她值得同情。但事实就是事实——她参与了贩毒,害的不只是她自己,那些毒品流入社会会毁掉多少家庭?她的沉默让真正的毒贩逍遥法外,可能继续害更多的人。 陶静的悲剧值得反思,但不值得美化。缺爱不是犯罪的理由,被骗也不是。真正的爱会让人变好,而不是把人推向深渊。你觉得这种所谓的”痴情”到底是爱还是蠢?留言说说你的看法。

![榜一大哥该哭死在卫生间了吧是一个人吗?网红原来是人贩子[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12083804139537505745.jpg?id=0)