【美欧对俄制裁升级遭俄导弹试射回应,孙玉良:这场博弈陷入僵局】

世界舞台上,俄美关系总像一部永不落幕的戏。前一幕刚刚谈和平,后一幕就拉响警报。就在美国财政部长贝森特宣布对俄罗斯石油巨头“下手”的同一天,克里姆林宫的导弹也划破天空。两声巨响,一个来自新闻发布会,一个来自堪察加上空,彼此呼应,像是冷战剧本翻拍的新版本。

这回华盛顿直接瞄准了俄罗斯经济的心脏——能源。俄罗斯石油公司和卢克石油公司,这两家几乎撑起俄国石油出口半壁江山的企业,成了制裁名单的头号目标。贝森特在声明里说得很有气势,要“让俄罗斯为拒绝停火付出代价”。话音刚落,市场就开始计算:这两个巨头的出口量占俄罗斯总原油出口的近一半,也就是说,美国这次不是象征性地敲打,而是往经济动脉上扎针。

欧盟也没闲着。第十九轮对俄制裁方案达成共识,亮点不少——禁止俄罗斯液化天然气入欧,把原油价格上限降到每桶47.6美元,对俄石油和天然气公司全面禁交易,还把加密货币平台都拉进了黑名单。听上去像一次经济版的全面封锁行动,气势汹汹,像要把克里姆林宫的油桶都焊上盖子。

特朗普对此兴致高涨,称这是一次“巨大”的制裁。他在接受福克斯商业新闻采访时说,自己“等了很久”,现在终于出手了。只是话锋一转,又加了一句希望“制裁不会持续太久”。他想要俄罗斯让步,但又不想让油价再上天——毕竟,美国家庭的汽油价格每涨一毛钱,都能在选票上溅出几滴油。

更有戏剧性的是,他前一天才取消了与普京原定在布达佩斯的会晤,理由是“时机不对”。这个理由听起来有点玄。毕竟,上一秒还在说“要谈判”,下一秒就宣布“没得谈”。特朗普现在似乎想在外交和制裁之间表演平衡术:一边挥拳,一边递橄榄枝,一边又指着普京说“我随时准备见你”,像个同时出演警察和调解员的演员。

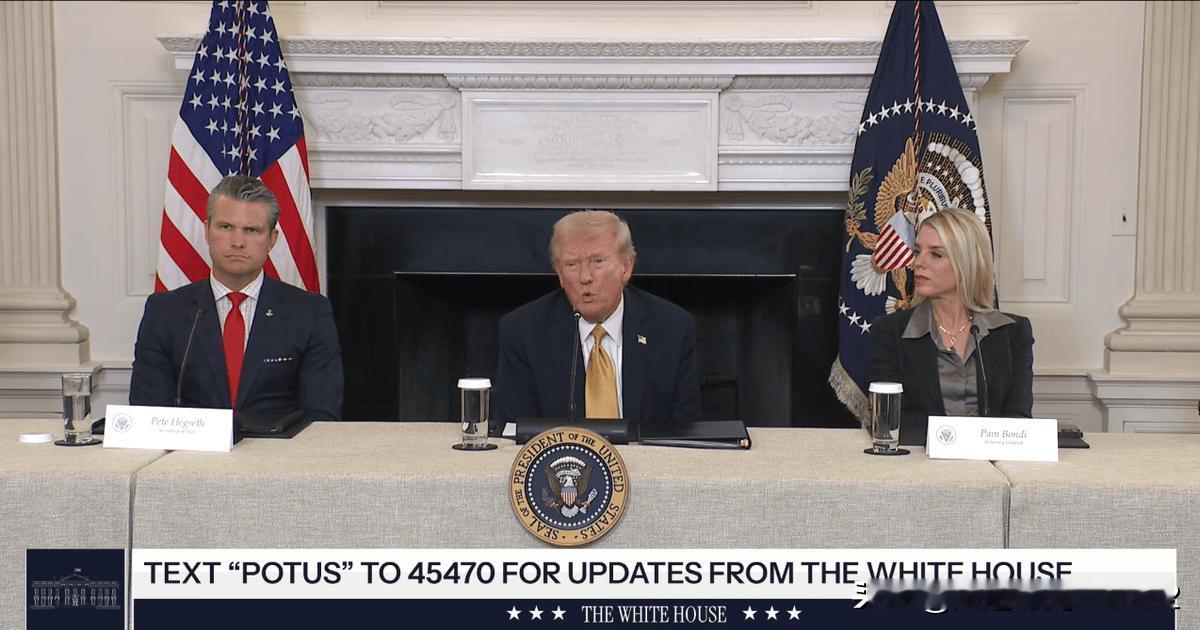

北约秘书长吕特那天也在白宫,和特朗普聊了“如何结束俄乌冲突”。可见面后两人都承认,目前没有一份能摆上桌的和平计划。换句话说,世界依然陷在僵局里,唯一热闹的,是新闻发布会和股市行情。吕特当晚还上CNN说,要继续对俄罗斯“保持压力”。这话已经成了欧洲政坛的口头禅,像咒语一样,反复念,仿佛念多了战争就能自己停下。

就在这些制裁和声明的回声还在华盛顿回荡时,莫斯科直接用行动回应。俄罗斯举行了陆、海、空三位一体的战略核力量演习,发射了“亚尔斯”洲际导弹、“深蓝”潜射导弹,还有图-95MS轰炸机携带的巡航导弹。这阵仗,完全不是摆样子。普京在克里姆林宫亲自观看,并说这是“例行训练”。俄方的语言总是平静得像冰面,但导弹升空那一刻,空气都带着寒意。

“亚尔斯”导弹是一种固体燃料洲际弹道导弹,射程一万一千公里,能携带多个核弹头。从普列谢茨克发射,到堪察加的库拉靶场落点,整个过程就像一次全球展示。巴伦支海的潜艇配合轰炸机发射导弹,海空联动的信号非常清晰——当你用经济制裁“围堵”我,我就用核演习提醒你:俄罗斯不是软柿子。

这种场面,像是冷战的旧录影带重新播放。美国动用财政部、欧盟动用委员会、俄罗斯动用导弹发射井。看似各做各的事,其实都是同一场心理战。谁先眨眼,谁就输了。

而在战争的另一侧,乌克兰依然在请求更多的武器。这次点名要“战斧”巡航导弹。特朗普干脆在白宫记者会上亲自否认:“假消息,美国不会提供。”他说操作“战斧”导弹需要半年甚至一年的训练,美军没打算教别人。吕特在旁边频频点头,说这决定“完全正确”。这话表面上是理性,背后其实是无奈——乌克兰要的是长矛,美国手里却拿着算盘。

特朗普并不愿让乌克兰再成为无底洞。他在算的不是战局,而是账本。他希望制裁能逼出谈判,但又怕制裁带来的能源连锁反应波及美国通胀;他希望战争别太长,却又不想让普京看出自己着急。于是,这场外交棋局变成了漫长的心理拉扯。

而欧洲更像是被裹挟进风暴的旁观者。能源禁令听起来正气凛然,但禁掉的每一桶俄油,都会让自己冬天的取暖费更贵。对俄罗斯来说,油卖不出去可以卖给亚洲;对欧洲来说,油买不到只能挨冻。所谓的“团结制裁”,有时候更像是一种自我安慰的仪式。

这场对峙正在形成新的节奏:美国用金融锁链,俄罗斯用核按钮展示肌肉。世界的空气被两种声音撕裂,一种来自财政部,一种来自发射井。前者精致冷静,后者充满火光。

也许人们早已对“制裁升级”麻木,对“导弹试射”见怪不怪。可这两件事在同一天发生,本身就说明了问题——和平的窗口正在缩小,外交的语言正在变硬。过去的世界还在谈“外交解决”,现在更多的是“战略演示”。这不是谈判,而是对峙的仪式化。

特朗普说他希望制裁不会持续太久,普京说演习只是例行训练,吕特说要保持压力。这三句话拼在一起,像一首冷调的世界诗。每个人都在说和平,却都在往战争的深处走。

战争的逻辑就是这样:它从来不是谁先动手,而是谁不肯停。制裁、谈判、导弹,每一样都像在赌气,但赌的却是现实。也许某个冬夜,当人们重新提起这一天,会想起那枚划破天空的导弹,也会想起华盛顿那句“巨大”的制裁。声音不同,却一样刺耳。

世界正在被两种“爆炸”塑形——一种来自经济系统的震荡,一种来自天空的轰鸣。历史往往不是在谈判桌上转折,而是在这类看似无声的对撞里改写。俄乌冲突何时停火无人知晓,但可以肯定的是,今天的这声导弹回响,会在世界的耳膜里,震荡很久。