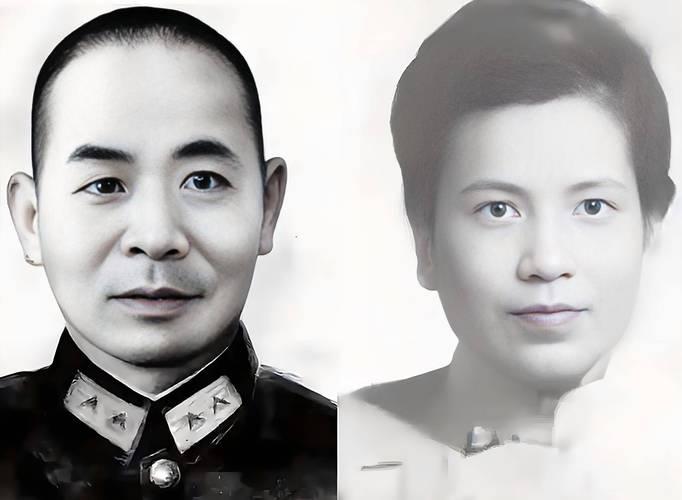

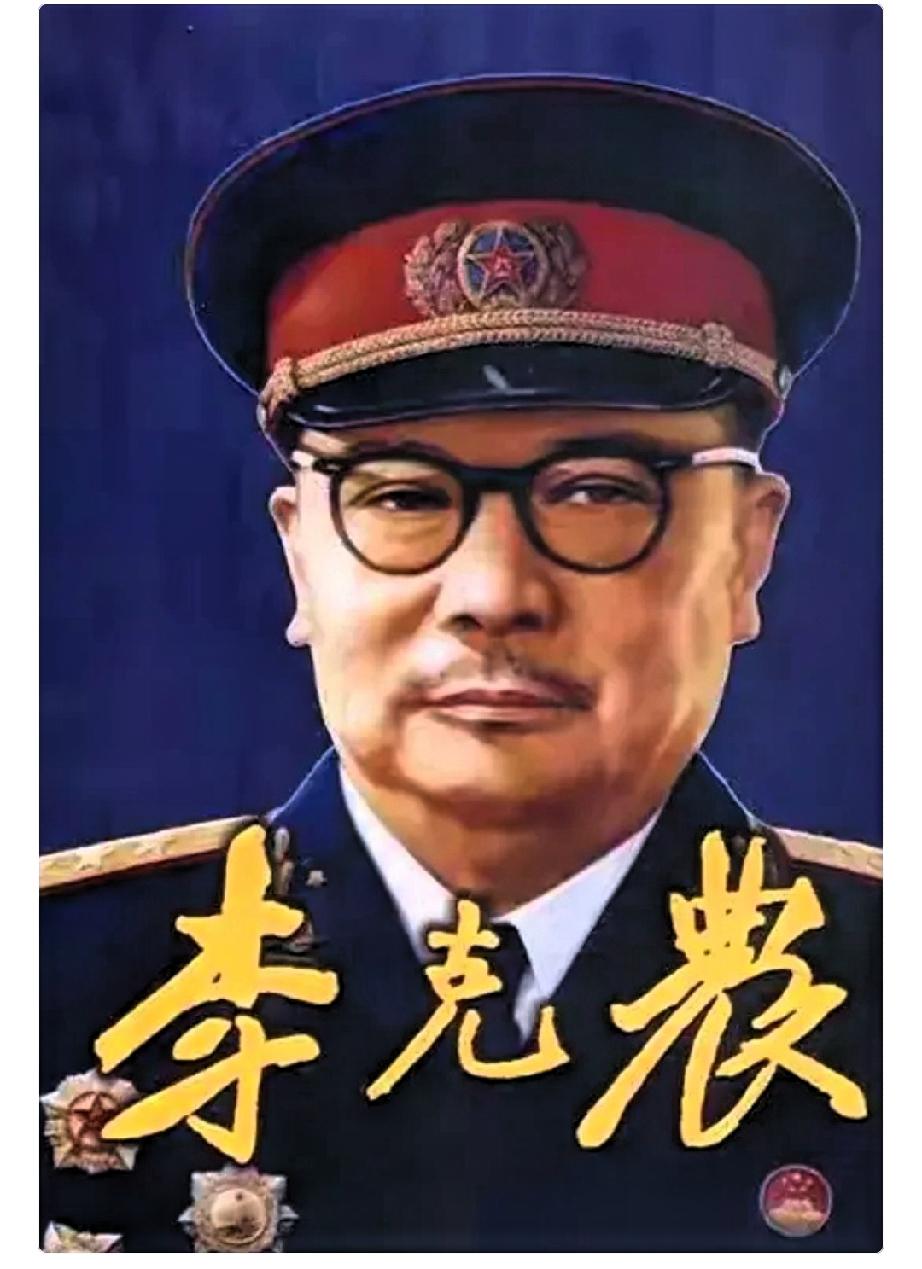

1990年,95岁高龄的他被赶出了自己的家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡。他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。 他出生名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学。他就是一代国学大师钱穆。 1990 年台湾素书楼外的石板路上。 秋风卷着落叶,落在钱穆的布鞋上。 他拄着拐杖回望朱漆大门,怀里苏州老家的旧照片硌得胸口发疼。 95 岁的他刚被诬告 “霸占公有房产”,妻子胡美琦扶着他,能觉出他手在发抖。 这处住了 20 年的地方,成了他晚年漂泊的起点。 风波始于半年前的一篇报刊文章。 文中称素书楼是 “政府划拨公房”,钱穆 “借讲学谋私利”,非议四起。 实则这是 1967 年蒋介石为礼遇学者安排的住所,约定他可终身居住。 谣言愈烈,有人到书院举牌抗议,连学生都来追问真假。 钱穆最重气节,在讲课后澄清:“住这里只为讲学,从没想过占有。” 可流言未止,甚至有人施压学校让他停讲。 为不牵连书院、守住清白,他最终决定搬离。 1930 年北平北京大学教员休息室。 钱穆刚上完《中国通史》,胡适就拿着讲义找来。 “你主张保留传统教育,太保守了!” 胡适语气激动。 钱穆放下茶杯:“全盘否定传统,跟丢了根有什么区别?” 两人从课堂争到文化传承,直到日落仍未停歇。 这场辩论让他在北大非议渐多,为后来辞职埋下伏笔。 1949 年香港一间小茶馆里。 钱穆和富商围坐,递上新亚书院筹建计划。 “香港缺国学教育,我想让孩子学自己的文化。” 有人摇头:“办书院花钱多,风险大。” 他没放弃,连去茶馆一个月,还送著作给众人。 终于,一位侨商被打动:“钱先生的风骨我佩服,捐 5000 港币。” 靠着拼凑的捐款,新亚书院在旧楼里开了学。 1967 年台湾素书楼周末课堂。 阳光照在钱穆花白的头发上,他坐藤椅里读《论语》。 台下政商名流无人敢打断,他慢声讲:“‘仁’藏在生活里,像咱们一起读书。” 偶尔举苏州教书的例子,听得人频频点头。 课后有人问:“您 70 多了,怎么还这么拼?” 他笑:“中华文化不能断,我多讲一天,就多些人记得。” 1928 年苏州一所学校校长办公室。 钱穆刚处理完学生事,就接到妻子难产离世的电报。 未及悲痛,又传来哥哥劳累病逝的消息。 几天失去两位亲人,他关在办公室不吃不喝。 直到看到学生慰问信,才缓过来:“得好好活着,才对得起他们。” 从此他每天早起锻炼,这个习惯帮他挺过无数坎坷。 1955 年马来西亚吉隆坡华人学校。 钱穆站在讲台,台下学生寥寥。 因在香港遭排挤,他辗转来南洋,可这里华人子弟更愿学英文。 他拿出《国史大纲》:“咱们历史里有太多值得骄傲的,不能忘。” 有学生问:“学这些有用吗?” 他摸孩子的头:“有用,这是咱们的根,根在人就不飘。” 这段漂泊教书的日子,让他更坚定传扬国学的决心。 1986 年台湾素书楼书房。 86 岁的钱穆写完《晚学盲言》,累得靠在椅背上。 妻子端来热茶:“退休了,别这么拼。” 他摇头:“还能写能讲,多留点东西给孩子看。” 退休后仍每周开课,哪怕只有几个学生也不敷衍。 书架上满是他的著作,每本都有密密麻麻的批注。 1990 年钱穆的临时住所里。 他躺在藤椅上,攥着老家照片,眼神浑浊。 某天见落叶飘零,突然抓住妻子的手:“带我回苏州。” 身体日渐衰弱,说话都断断续续。 临终前他念叨:“老家的院子…… 老槐树…… 还在吗?” 1992 年,妻子胡美琦终将他的骨灰带回苏州西山安葬。 如今,苏州西山钱穆墓前,常有学生和国学爱好者祭拜。 《国史大纲》《中国通史》仍是经典教材,广为传阅。 香港中文大学还保留着他创办新亚书院时的旧物。 这位一生坎坷却坚守国学的大师,用一生证明: 文化传承从不是空话,靠的是代代人的坚守。 他虽远去,留下的精神财富,永远滋养后人。 主要信源:(人民日报海外版——台湾觅钱穆:素书楼外月初寒;凤凰网——同行误解,亲友决裂:钱穆的喧嚣与孤独 | 钱穆忌辰)