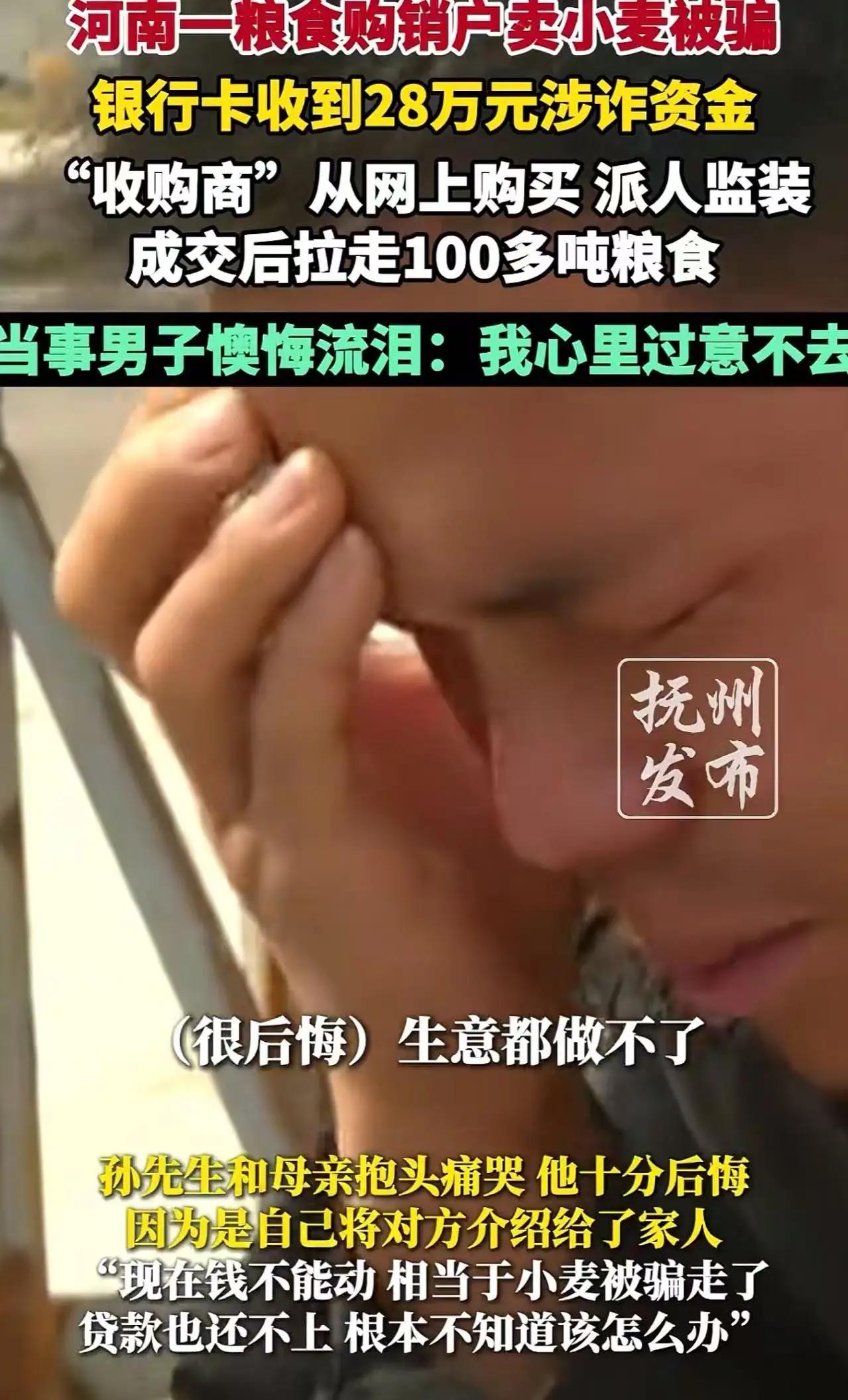

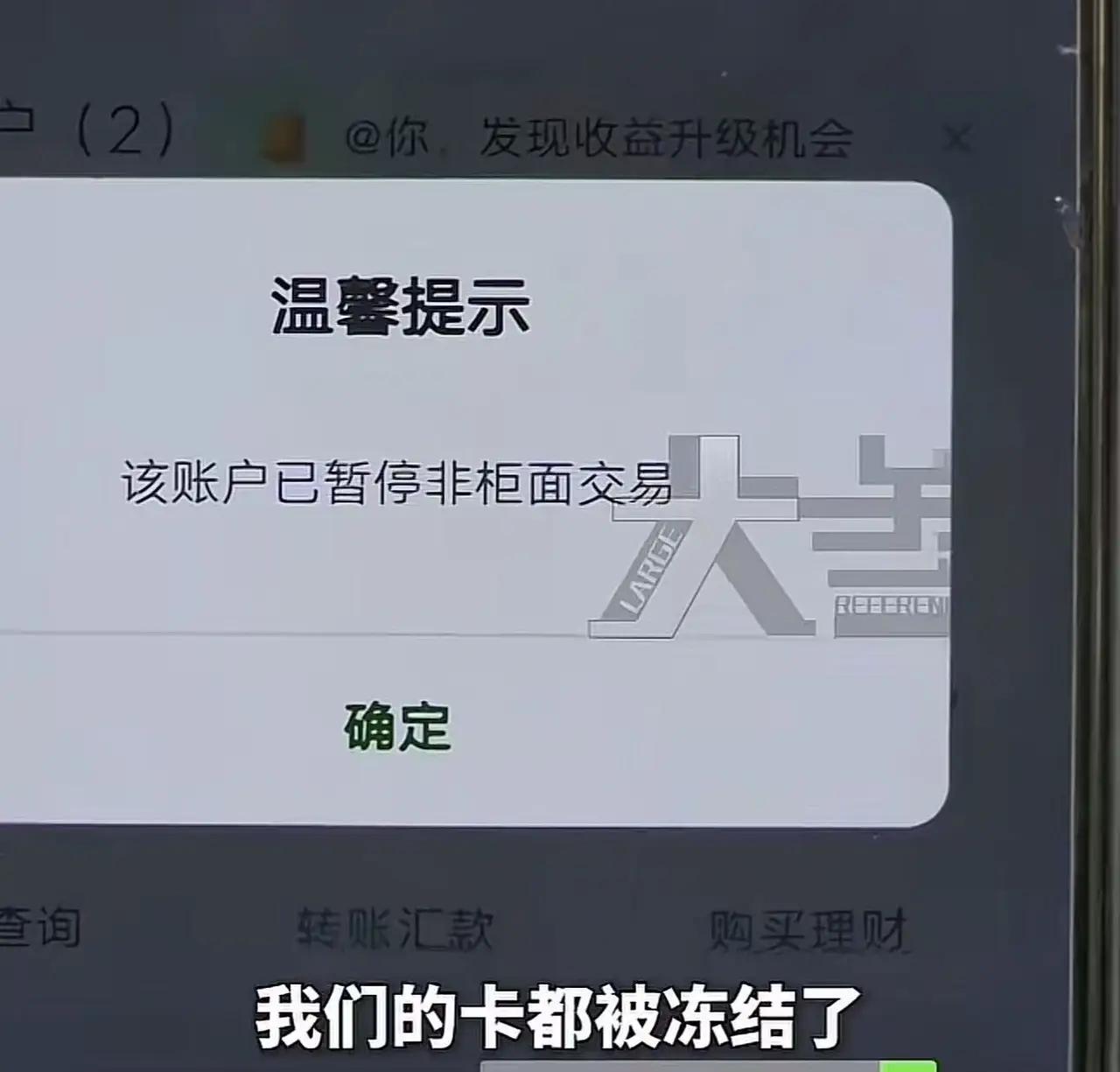

“这样下去还怎么做生意?”这是许多在商海摸爬滚打的人心中的痛。尤其是在新乡原阳,一对母子刚刚经历了一场令人心碎的“血泪交易”。他们辛苦种植、收割的3车小麦,价值百余吨、28万的收入,竟然在一夜之间变成了“涉诈资金”,账户被冻结,小麦也不知去向。这个事件像一面镜子,折射出当前商业环境中潜藏的风险与无奈,也引发了公众对法律、监管与诚信的深刻思考。 故事还在继续。母子俩的脸上满是迷茫与愤怒,他们曾经满怀希望地相信,诚信经营是生意的根本。然而,现实却狠狠打了他们一个耳光。卖粮的那天,他们满心期待着钱到账、日子越过越好,却没想到,交易的背后隐藏着如此巨大的陷阱。28万的收入变成了“涉诈资金”,而他们的努力似乎一夜之间变得毫无价值。 警方的解释让人心寒:“你们收到的钱是涉诈资金,小麦也不知去向。”这句话像一道晴天霹雳,把母子俩的梦想击得粉碎。谁能想到,辛苦一年的劳作,竟会被如此无情地“剥夺”?他们只是普通的农民,凭借一份信任走进了商业的圈子,却没想到陷入了这个巨大的陷阱。 然而,网友们的声音更让人深思。有的人愤怒地质问:“正常的商业来往,收款方没有方法调查对方资金的合法性,怎么能直接冻结?”他们的观点代表了许多普通商户的心声——在没有充分证据的情况下,是否可以如此轻易地剥夺一个人的财产?这是否意味着,普通人在商业交易中永远都站在弱势一方?他们的血汗钱,究竟该由谁来守护? 这个事件的背后,折射出的是一个更深层次的问题:在法律与监管的天平上,是否存在着“平衡点”?警方的措施固然是为了打击非法行为,但在执行过程中,是否也应兼顾普通人的权益?在信息高度透明、金融科技飞速发展的今天,为什么仍然会出现“被骗、被冻结、失去一切”的悲剧? 其实,很多时候,问题不在于法律本身,而在于执行的方式和公众的认知。普通人缺乏专业的金融知识,面对复杂的交易环节,常常一头雾水。而一些“黑灰产业”却利用这一点,设下陷阱,等待受害者掉进去。母子俩的故事,只是千万个类似悲剧的缩影。 我们不禁要问:这样的事情还能不能避免?答案或许在于每个人的警觉,也在于制度的完善。商业的本质,是信任和诚信,但在现实中,这两者却常常被利益和贪婪所侵蚀。面对这样的局面,社会需要的不仅是惩罚和冻结,更需要的是教育、普法和诚信的土壤。 作为普通消费者和商户,我们应该如何自保?是不是每一笔交易都要经过“多一道手续、多一份验证”?是不是每一次合作都要签订“详尽合同”?答案显而易见。只有建立起更为完善的信用体系和法律保障,才能让像母子俩一样的悲剧不再重演。 这起事件,令人痛心,也让人深思。它提醒我们:在追求利益的同时,更要守住底线,保护自己,守护那份最基本的信任。只有这样,商业才能真正成为造福人类的桥梁,而不是陷阱。 你怎么看?面对这样的悲剧,你是否也有过类似的无奈?在你看来,法律的天平该如何调整,才能让普通人既能“做生意”,又能“活得安心”?留言告诉我,让我们一起为更公平、更安全的商业环境努力!