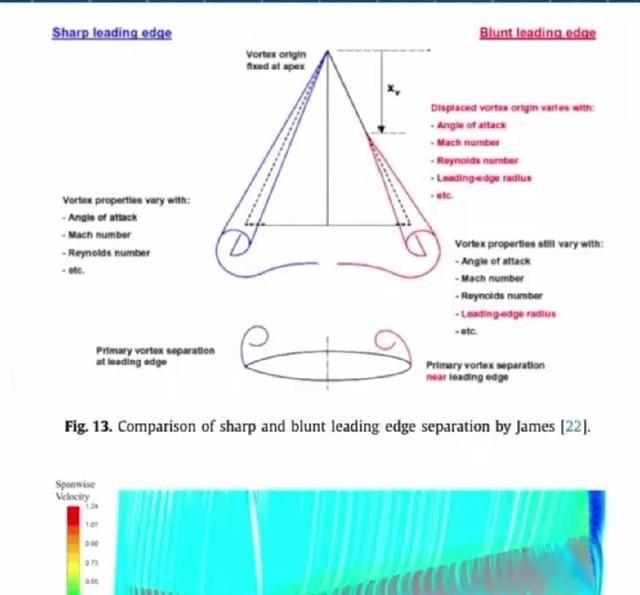

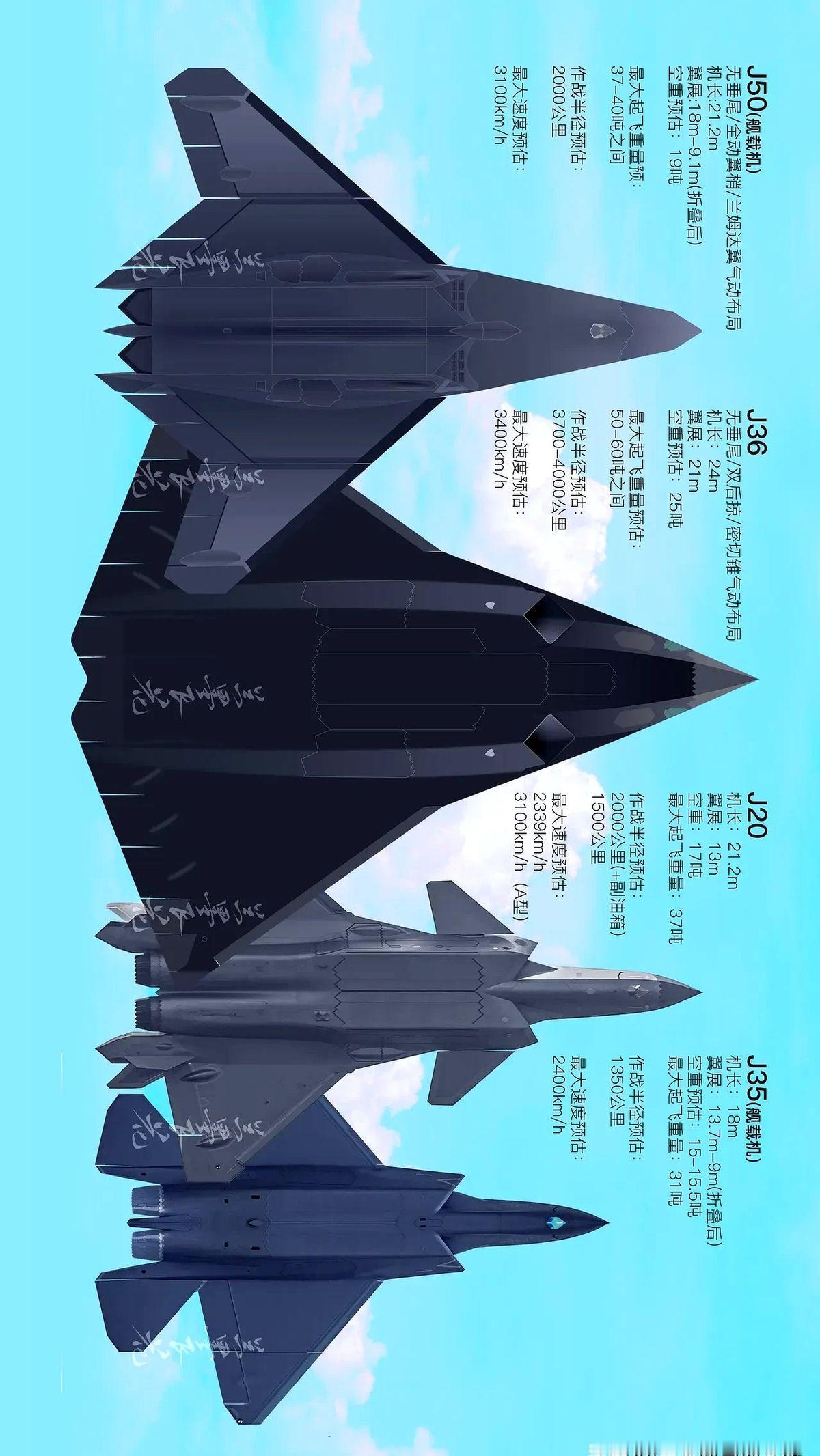

300多天了,外媒终于理解东大为什么要发展歼50,因为这种气动布局的横向稳定性极差,且仰飞失速的风险很高,但是驯服了全动翼尖,问题能变成优点。 说起歼-50这事儿,得从去年底它首飞开始算起,那时候是2024年12月26日,沈阳飞机公司那边低调放出点模糊影像,外媒一看就懵了:这玩意儿无尾巴设计,机翼还搞成兰姆达形状,像个希腊字母λ,前后缘都后掠,隐身是牛,但飞起来稳不稳啊?结果拖到现在,2025年10月,新一批高清照片和视频流出来,翼尖那块儿动静明显,外媒总算反应过来,为啥中国非得推这款六代机。简单说,这布局天生横向摇摆大,仰角一拉就容易失速,搁谁身上都得掂量掂量,可中国人硬是靠全动翼尖这手活儿,把短板扳成亮点,机动性直线上升。外媒从当初的“高风险赌注”转成“天才级创新”,这300多天,够他们消化一阵子的。 先捋捋兰姆达翼这套气动布局到底咋回事儿。它不是新鲜货,美国B-2轰炸机早用过,B-21也在跟进,但那都是慢速大块头,战斗机上试水少见。为啥?因为这翼型前缘锐利,后缘渐宽,高空高速升力足,雷达波散射小,隐身性能拉满,适合超音速巡航和远距打击。可低速转弯或高攻角拉升时,问题就冒头了。横向稳定性差是说,气流从翼根到尖端不对称,侧滑一发生,机身就容易左右甩,飞控得死死咬住才行。仰飞失速风险更高,拉到60度攻角,翼面气流分离,涡流卷起,飞机鼻头翘起后就卡那儿不动,稍不注意就尾旋进去了。传统三角翼或梯形翼好歹有垂尾压阵,这无尾飞翼全靠主翼扛,难度翻倍。外媒早期报道,比如The War Zone在2025年1月那篇,就直指“中国这步棋太险,稳定性数据没公开,实战里万一翻车呢?”他们拿B-2比,说轰炸机飞得稳是靠裂缝式副翼间接控向,阻力大但保险,歼-50直接上战斗机,赌注重了。 中国为啥还选这条路?说白了,六代机追求的全向隐身和超机动,传统尾翼就是累赘,RCS(雷达截面)高,还挡推力矢量发挥。歼-50机长21米,翼展18米,DSI无分流器进气,腹侧弹舱塞PL-15导弹,尾部二元矢量喷管,整体像把利剑。兰姆达翼让机身机翼融一体,结构紧凑,重量降了,空重比歼-20轻点。但缺点不解决,就没法上天。外媒Breaking Defense在10月3日分析新照时提到,早期他们以为这翼型只为隐身,忽略了操控痛点,直到视频里翼尖摆动清晰,才醒悟中国早有备胎。 这备胎就是全动翼尖,歼-50的杀手锏。简单讲,翼尖不是死板的,能全范围偏转,铰链力矩小,结构占空间少,效重比高。偏航时,两翼尖差动上下摆,像临时竖尾,提供力矩稳方向;滚转时,同向偏转,替代副翼,响应快。关键在高攻角,60度以上,传统舵面失灵,它还能扛,因为气流沿后掠角流向翼尖,灵敏度高,直接生力矩,不靠间接阻力。失速风险呢?翼尖微调抑制涡流分离,裕度拉大两度,尾旋几率降。外媒National Security Journal 9月27日那篇,就说这设计让歼-50低空盘旋时,气动收益比矢量喷口大数倍,早先他们推矢量是标配,现在承认全动翼尖更对路,尤其近距格斗。Militär Aktuell 10月4日还点名,兰姆达+翼尖是“世界飞控最复杂”,因为算法得实时融合气流数据,电机驱动10kHz采样,压电作动器闭环抑振,临界速度提18%。美国X-36验证机90年代试过类似,但没上翼尖,只用鸭翼兜底,中国这步直接跳级。 外媒这300天转变挺有意思。首飞后,2025年4月,19FortyFive发文问“J-50真能飞吗?稳定性是问号”,Chosun Ilbo 10月1日视频分析也说低空飞行留白汽迹,疑似操控吃力。但9月底,新影像一出,YouTube上Fighter Pilot频道28日视频直呼“关键情报”,翼尖动起来,跨音速陷阱没了,RCS尾向-24dBsm,红外降38%。TWZ 1月27日早提过翼尖,但10月跟进,说这不光控向,还优化起降:起飞下偏5-10度增升,着陆不对称减速。Bulgarian Military网站转载时,强调中国填了六代操控空白,美国NGAD还在纸上,F-47推迟,歼-50已飞百小时。甚至台湾地区防务部报告里,2025版评估中提到大陆六代进展,点名歼-50无尾布局对台海空优影响大,但数据严谨,只说机动提升不明朗,现在外媒补上这块,他们的评估得重写。 总的看,歼-50这布局选得对路,兰姆达翼的痛点全动翼尖治本,横稳失速变超机动,外媒从疑到服,300天够长,但技术迭代就这样。未来,歼-50列装后,空军边界推远,国际上美中空优博弈加码,但中国步子稳,验证数据实打实。说到底,这不光是飞机事儿,更是气动控飞的突破,搁谁手里都得服。