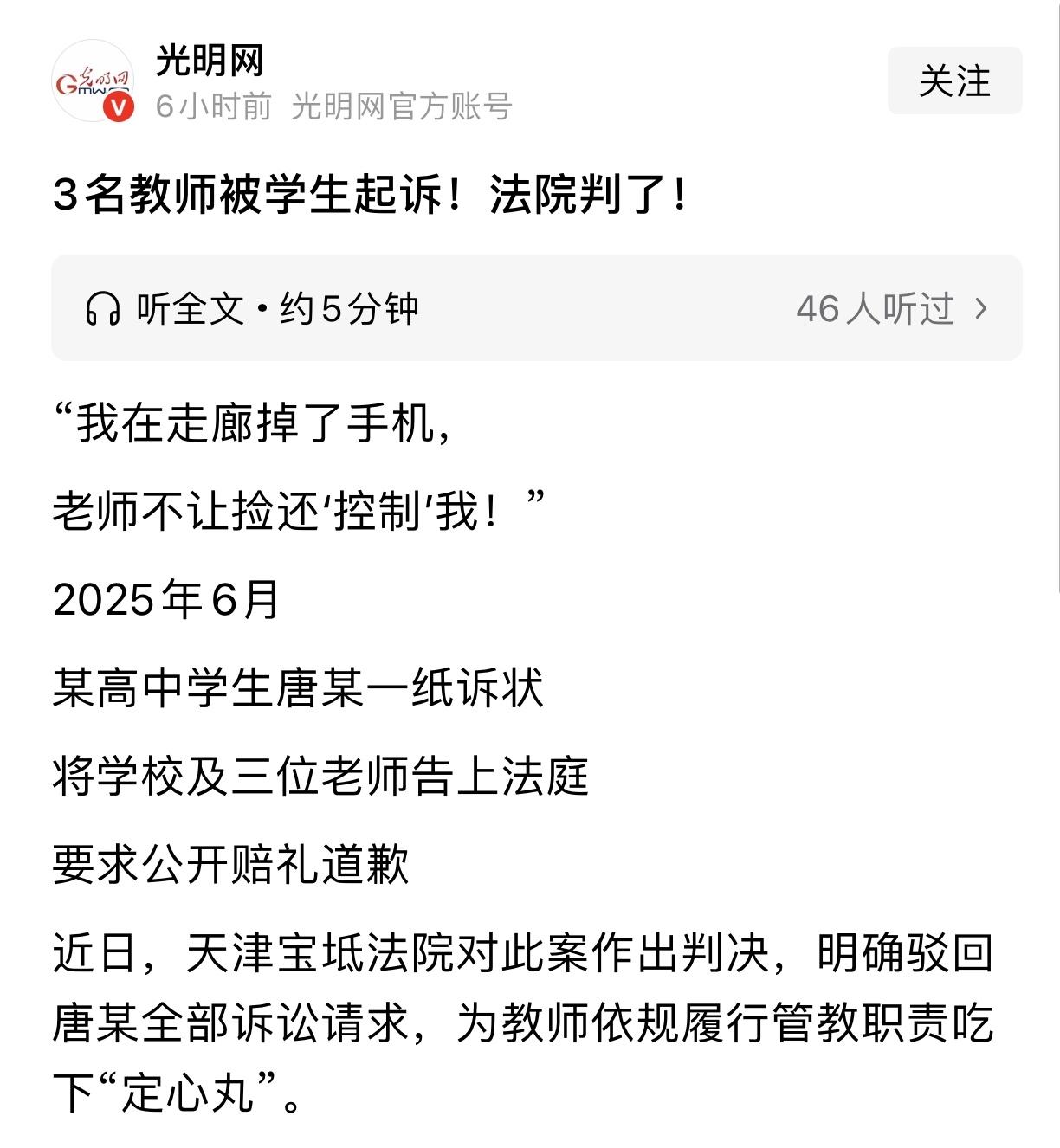

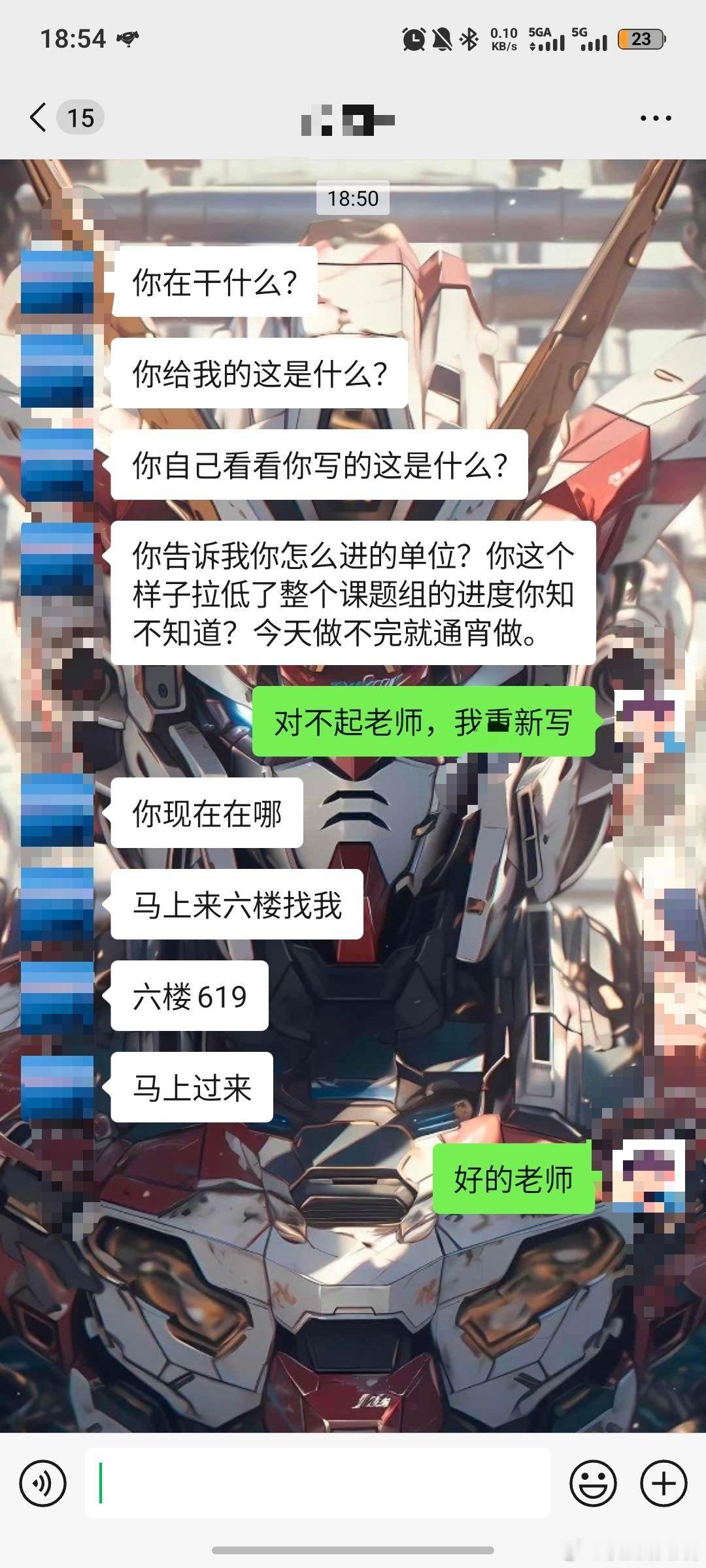

教育专家戳破中小学教育痛点:当教师成“绩效工具”,谁在弄丢教育的温度? 一位教育专家的犀利点评,戳中了无数中小学教师的心声:“校长把教师当完成绩效的工具,教育成了流水线,分数成了唯一标尺。” 短短几句话,道尽了当下基础教育里,那些被量化考核裹挟的无奈与尴尬。 本该是“传道授业解惑”的教师,如今像流水线上的操作工——每天盯着学生的考试分数、班级的排名位次,教学计划围着“提分”转,教案设计盯着“考点”走。优秀教师的认可,靠的是升学率;表现平平的教师,即便没被“末位淘汰”,也会被排课边缘化、评优晾一边,那些无形的压力,比明着的淘汰更让人窒息。 政策早明令禁止教师末位淘汰,可校方的“变通”手段,让规则成了空架子。有老师吐槽:“成绩差一点,就被调到偏远校区,或是安排去看仓库,美其名曰‘岗位调整’,实则就是变相施压。” 当教师的价值只剩“分数产出”,谁还能静下心来关注孩子的心理成长?谁还会花时间打磨一堂有温度的课? 教育的本质,是“一棵树摇动另一棵树”,可当“绩效”成了指挥棒,教育就变成了冷冰冰的“分数生产”。教师没了职业尊严,学生成了“分数容器”,这样的教育,怎么能培养出有血有肉、全面发展的人?网友的共鸣,恰恰是对“教育回归本质”的期待:“别让考核压垮好老师,别让分数困住孩子!” 我们期待的教育,不是“流水线”的高效,而是“慢下来”的用心;不是教师为绩效焦虑,而是他们能带着热爱教书。希望这场讨论能唤醒更多人:教育的核心是人,别让量化考核,弄丢了教育最该有的温度。如果你是老师,曾经历过这样的压力吗?你觉得该如何平衡教学成绩与教育本质?评论区一起聊聊! 需要我结合教育政策和实际案例,整理一份“如何让教育管理回归育人本质”的观点分析,进一步引发教育从业者的思考吗?