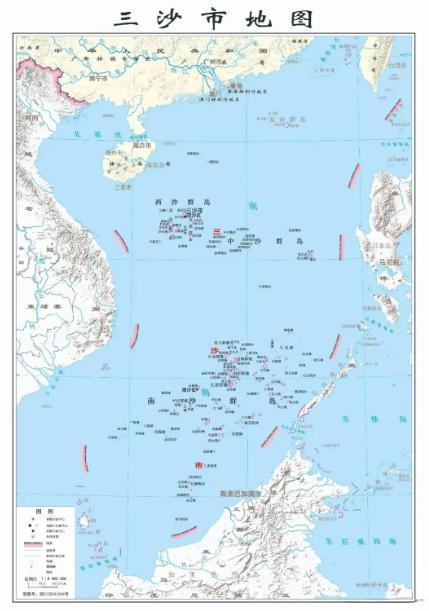

为什么我们在南海问题上总觉得“力不从心”?其实最大的短板,说白了,就是缺少大型岛屿。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 你可能会觉得,这么大一片海,岛屿多不多能差多少?但实际上,岛屿的大小直接决定了一个国家在该海域的战略支撑能力。 大一点的岛屿,意味着可以建立稳定的后勤补给体系,意味着可以部署更多军事设施,意味着可以长期驻守海军、空军力量,也意味着在资源开发和国际谈判中有更实在的筹码。 南海的很多岛屿和礁盘,面积都非常有限,甚至有些只能勉强供给几名人员驻守,更别提建立完整的作战体系或者民用设施了。 后勤补给是一个非常现实的问题。海军、空军以及相关保障力量,如果没有坚实的岛屿做支撑,长期驻守就成问题。补给船只需要不断来往,遇到风浪或者敌方干扰,补给链就可能中断。 相比之下,像太平洋上一些大型岛屿,美国可以轻松部署海军基地、雷达站、航空设施,后勤和作战系统几乎可以自给自足,这也是为什么他们在远洋部署上游刃有余,而在南海,中国要面临更高的维持成本和风险。 军事管控上,缺少大型岛屿也让中国在南海的布控受限。小型岛屿和礁盘虽然可以作为前哨,但在雷达探测、导弹防御、空中巡逻覆盖范围上,总有盲区。 敌方侦察机或舰艇如果掌握了这些盲区,行动自由度就增加,战略主动权就会被削弱。 大型岛屿就像一个坚固的战略支点,不仅可以布置强大的防御设施,还可以作为攻击或反制的基地,使整个海域的控制力大幅提升。 资源开发同样受限。南海不仅是航运要道,还有丰富的渔业资源、石油和天然气资源。小型岛屿几乎无法承载大规模的资源开发设施,也很难长期维持工作人员安全和生活需求。 大型岛屿则可以建立码头、仓储、人员驻扎区,让资源开发和管理变得可持续,形成实质性的经济和战略收益。 在国际争端中,岛屿的大小更是一种“话语权”。小型礁盘几乎没有法理支撑力,也难以成为谈判筹码,而大型岛屿则不同。它不仅能展示国家在该区域的存在和实力,还能成为国际谈判中的底牌。 没有足够的岛屿作为支撑,中国在南海的战略布局就容易被动,即使在技术和军力上逐渐提升,也很难完全发挥作用。 当然,缺乏大型岛屿并不意味着完全束手无策。中国在南海采取了一系列措施,通过填海造岛、建设海上设施、部署先进武器系统和电子战装备,逐步增强在该区域的控制力和威慑力。 这些举措在一定程度上弥补了天然岛屿不足带来的限制,使得小型岛屿也能发挥更大的战略作用。 但是,无论技术如何进步,天然大型岛屿带来的稳定支撑和战略纵深,是任何人工设施都难以完全替代的。 拥有大型岛屿的优势还体现在战略灵活性上。它可以作为后备基地、预警中心和弹药储备点,一旦出现突发状况,可以迅速调动和支援前线力量。 同时,大型岛屿的存在能够提升周边海域的空域和海域监控能力,使得海上航运、巡逻和防御体系更加完善。 即便有强大的军力和现代化装备,如果没有一个足够稳定和可持续的落脚点,任何战略部署都会受到后勤、管控和资源限制的牵制。 这也是为什么长期以来,中国在南海问题上,不管在国际场合还是海上实际操作中,都需要谨慎行事,逐步推进战略布局。 展望未来,如果中国能够在南海拥有更多可持续的大型岛屿,无论是通过国际协议、自然地理发现,还是可控的填海造岛工程,都将极大提升在该区域的战略支撑能力。 这样不仅可以改善后勤保障、加强军事管控,还能更有效地开发资源,提高经济收益,同时增强在国际争端中的话语权。 简而言之,大型岛屿就像南海战略的“支点”,有了它,中国在这片关键海域的主动性和影响力将大幅提升。 南海问题的复杂性不仅仅在于地缘政治,更在于自然条件与战略需求之间的差距。岛屿大小和数量,看似一个简单的地理问题,实际上决定了一个国家在南海的整体战略格局、作战能力和资源开发潜力。