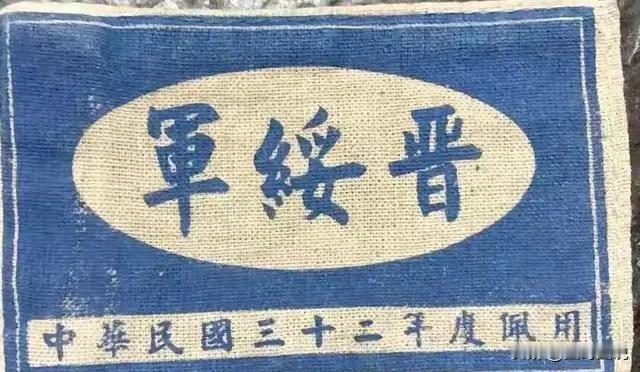

南京沦陷后,一支由几十个抗日烈士孤儿组成的部队,在两年零三个月里,击毙200多名日伪军,最后被残酷绞杀无路可退,引爆炸药,全部壮烈牺牲,平均年龄仅有16岁。“金陵孤儿义勇军”的事迹少有人知,只留下一张照片。 一段几乎没有实物佐证的悲壮历史,其精神价值反而因记录的缺失而更显纯粹。在烽火连天的岁月里,有一支特殊的抗日力量 —— 金陵孤儿义勇军。 它由数十名稚气未脱的少年集结而成,仅用两年零三个月的时间,便在战场上让两百余名日伪军葬身枪下。 稚嫩的肩膀扛起使命时,他们的生命刻度大多停在了十六岁。这场抗争没有幸存者,青春与信念一同燃尽在时光里。 这段历史的痕迹却极端稀缺,除了一张模糊的照片,几乎少有人知,这构成了我们探寻的起点。 时光如细密的尘埃,一层层落满了这支队伍的过往,最终将它彻底掩埋在无人问津的岁月深处。目前已知的唯一影像佐证,是一张黑白照片。 该照片的拍摄者被认为是美国神职人员约翰・马吉。几个少年走过古老的石门,机警地向四周张望,他们的身份与任务都成了一个谜语。 就连他们的牺牲,也同样没留下太多声响,就那样悄然落幕了。回溯抗战初期的淞沪硝烟与南京烽火,曾有八位年轻女性将生命永远定格在那里。 她们中,五位在北固山一线转运伤员时不幸遇难,连姓名都未来得及在历史的扉页上留下一笔。 代表性的成员妞妞,一个大户人家的小姐,为掩护村民引开日军而死,个体的消逝汇入了战争的洪流。 他们的身后事也回归于寂静。小红山之战后,附近村民偷偷将遗体掩埋,没有墓碑,只在坟头插上一根树枝作为标记。这无碑的坟冢,象征着他们的功绩归于自然,而非载入史册。 为数不多的文字记录,是江苏人民出版社出版的《血色小红山:金陵孤儿抗战纪实》。这本书被馆藏于上海图书馆,其存在本身,也反衬出这段历史尚未进入大众的视野。 剥去英雄光环,他们是集受教者、求生者与复仇者于一身的普通孩子。战争扭曲了他们的成长轨迹,迫使他们以稚嫩的肩膀扛起时代的重担。 嘉善寺的尼师们曾向一群孤儿伸出援手,将他们纳入寺中悉心照料。这群孩子里,还有几位是辛亥革命时期为国捐躯的烈士留下的血脉。 教育家陶行知曾教导他们文化知识与民族大义,这双本应捧书的手,从此握紧了刀枪。 在沦陷的南京,生存即是挣扎。他们挖野菜、摘野果果腹。战斗的技巧源于实践,他们从老兵那里学会了拆地雷、挖陷阱,又从日军仓库偷来步枪与炸药。削木棍为长矛,将鞭炮放进铁桶伪装机枪声,都是他们在绝境中的创造。 他们投身抗争的驱动力,从来不是那些缺乏现实根基的宣传话语,而是深植于自身经历、难以磨灭的真切苦楚。 领导者之一的阿强,年仅18岁,他的父亲战死于中华门。12岁的小豆子,会在月光下默默磨刀。家仇国恨,是他们最直接的动力。 1939年秋天在小红山的覆灭,与其说是失败,不如说是一场以集体毁灭来完成精神升华的终极行动,是他们留给世界最刚性的宣言。 最终的包围是悬殊的,几十名少年面对的是五百多名日伪军。他们因年轻和经验不足,被混入的间谍泄露了行踪,这让结局更添悲剧色彩。 在小红山的山洞里,弹尽粮绝。领导者钟华或阿强做出了最后的抉择,抱着“不能给爹娘丢脸”的信念,他点燃了最后的炸药,选择了与敌人同归于尽。 肉体的彻底湮灭,换来了精神的永恒定格。这一决绝的行动,本身就成了一个无法被抹去的精神符号,以最惨烈的方式诠释了少年之于国家的意义。 金陵孤儿义勇军的历史价值,正在于物证的极度脆弱与精神的无比刚性之间的巨大反差。 他们留给后世的,不只是一张照片或一本书,更是一个深刻的诘问:当英雄的痕迹被时间风化,我们该如何承载与铭记? 他们的故事提醒我们,有一种强大,是即使在历史的寂静中,后人依然能听见那不屈脊梁的回响。 信息来源:“8·15”,触摸一座城市的抗战印记2024-08/15-19:16:09—新华网