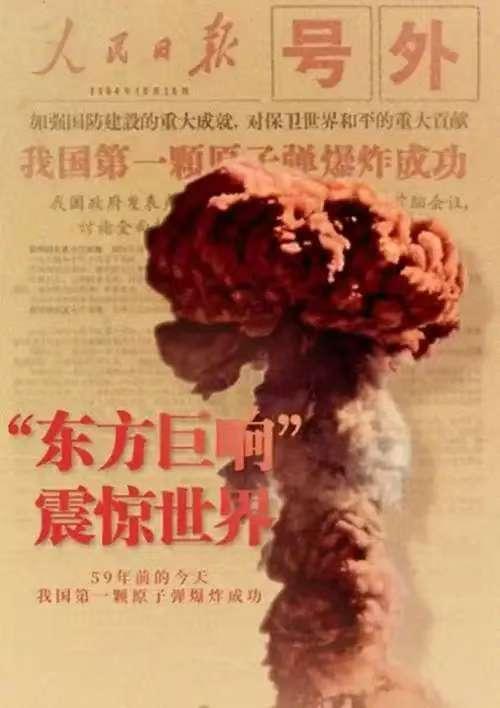

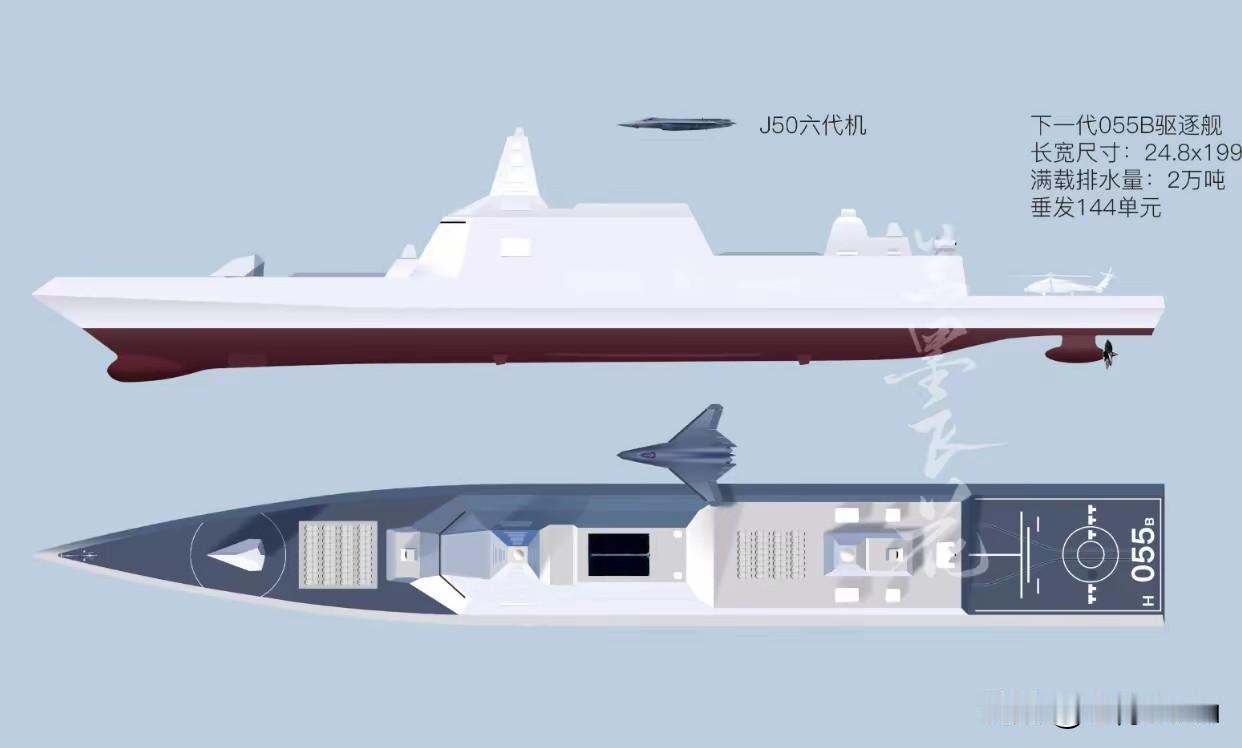

若核战爆发,中国撑不住一小时?俄专家:中国一旦翻开底牌10分钟便可逆转 2015年那场莫斯科安全会议上,俄罗斯前战略火箭军总参谋长维克托·叶辛一句话掀起惊涛骇浪——“中国的核力量在美国首轮打击下撑不过一小时”。 这番言论当时被不少西方分析师奉为“现实警告”:中国的核反击能力根本不堪一击,甚至被认为只是“摆设”。 可十年过去,风向开始变了,西方一些智库和俄方战略专家突然话锋一转:“中国要真翻开底牌,10分钟就能逆转战局。” 这变化,不是嘴上说说,而是硬实力撑起来的,中国核力量是怎么一步步从“脆弱威慑”走到“有效反击”的? 1964年中国第一颗原子弹爆炸成功,那时候美苏手里早就攥着上万枚核弹头。 中国当时的选择很明确:不搞数量竞赛,只要你敢打,我就能还手,这个战略,后来被称作“最低限度威慑”。 1981年东风-5洲际导弹服役,第一次让中国具备了直接打击美国本土的能力,这不是为了“打谁”,而是告诉对手:别想不付代价地动我一根毫毛。 可到了2010年代,问题来了,那时候中国手里大概只有250枚核弹(数据来自斯德哥尔摩国际和平研究所),大多数还藏在固定发射井里,位置清晰,容易被卫星定位。 一旦美方率先动手,连反击的机会都可能没有,这也是当年叶辛敢说“一小时撑不住”的底气所在。 这10年,中国核力量发生了质的飞跃,不只是“多了”,而是“活了”。 最先变的是陆基导弹,如今,不少东风系列导弹已经不再固定“趴窝”,而是可以上路跑,东风-41的机动能力,能让美国的卫星追着追着就丢信号。 2024年那次实弹试射,导弹在列车机动上千公里后发射,命中偏差只有11米,这种“你找不到、你拦不住、我还打得准”的状态,是反击成功的关键。 更重要的是“地下长城”——一套埋在山体深处的复杂通道系统,全长上千公里,不但藏得住导弹,还能抗住50万吨级核弹的冲击。 海上力量也不再是短板,094A型战略核潜艇如今战备值班率已经从30%提高到68%,基本实现常态化部署,配上巨浪-3潜射弹道导弹,在中国近海就能覆盖美国本土。 这些核潜艇像幽灵一样藏在深海,没人知道它们在哪儿,却知道它们随时能还手。 空中力量上,轰-6N加上惊雷-1空射弹道导弹,射程超过1万公里,还能搭载高超音速弹头,就算拦住了陆地和海上的导弹,也拦不住天上那一发。 中国的核打击方式,不再是“拼数量”,而是“拼效率”。 东风-17这种高超音速导弹,速度能达到10马赫以上,还能机动变轨,绕开反导系统,打你一个措手不及。 美国军方2024年的报告自己都承认,高超导弹的拦截成功率还不到15%,换句话说,十发出去,八九发都能打中。 再加上北斗导航系统的支持,中国的核导弹现在已经具备“米级精度”,这意味着,用更少的核弹头,就能摧毁更多的战略目标。 要知道,过去靠“堆弹头”才能保证打中,现在靠“打得准”就能实现同样甚至更强的毁灭效果。 这就是技术带来的“代差优势”。 很多人误解中国的“不首先使用”政策,以为这就是“挨打不还手”,其实恰恰相反。 这个政策的前提是——我能确保反击,只要对手敢动手,中国就有能力从陆地、海底、天空三个方向同时发起无法拦截的报复打击。 而对手的难题也在加剧,美国的“民兵-3”导弹服役时间已经超过50年,技术老化严重,反导系统面对高超音速武器几乎没戏。 美国战略司令部自己也承认,如果中国遭受核打击,依旧能在短时间内部署上百枚核弹头,覆盖北美大部分关键目标。 这已经不是“撑一小时”的问题,而是“谁都别想赢”的局面。 从“撑不住一小时”,到“10分钟逆转战局”,这不是一句口号的升级,而是一整套战略体系的脱胎换骨。 中国没有进入军备竞赛的陷阱,但确实提升了自己的核报复能力,把“不能打”变成了“打不了”。 这一切的目的,不是为了“谁也别惹我”,而是为了“谁也别想乱来”。 核武器本质上是防守工具,是为了避免战争,而不是引发战争。 中国的核战略从第一天起就是“最低限度威慑”,现在的升级,只是把这份底线做得更扎实、更可信。 俄罗斯专家的“10分钟逆转”之说,其实说出了一个现实:今天的中国,已经不是当年的“脆皮核武”。 在核战争没有赢家这个共识下,一个力量均衡、谁都动不了谁的局面,反倒是最稳定的。 这也是中国核力量真正的战略意义——用足够的反击能力,换来最长时间的和平窗口。 核战争的底线,不是靠唇枪舌剑维持的,而是靠谁都不敢动的那份“压舱石”,如今,这块石头,中国也有了。 参考资料:外交部:中国恪守不首先使用核武器的政策.--湖北发布

冰冷的石头

中国曝光核长城是为啥?不就是告诉世界,你们打不死我,但我真能打死你们,你们全部!