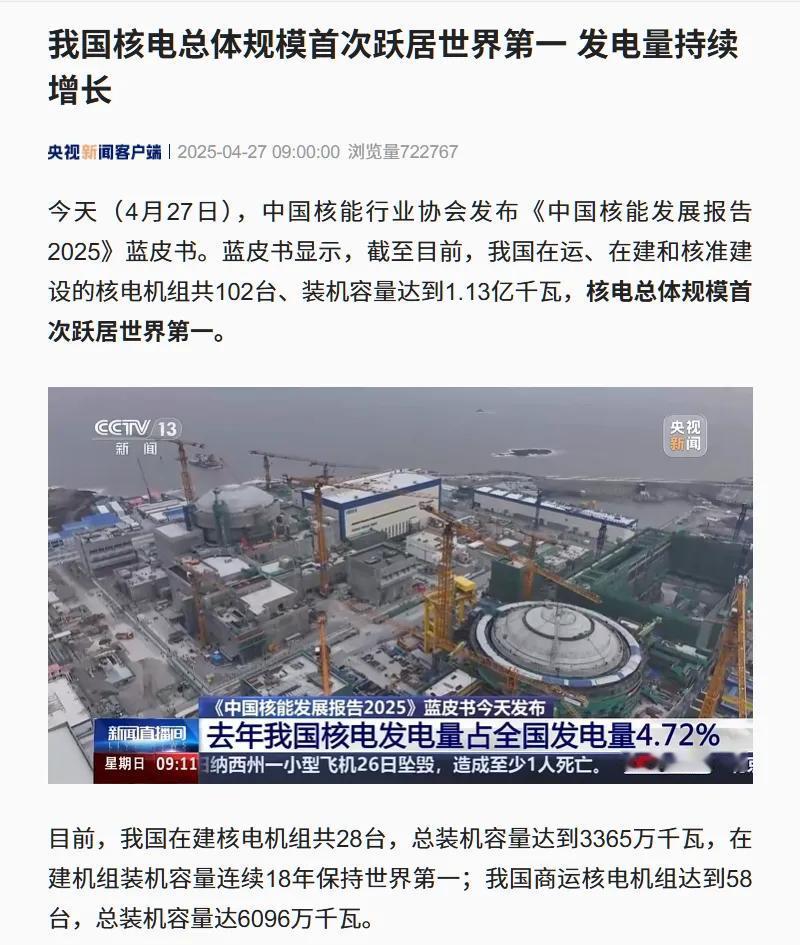

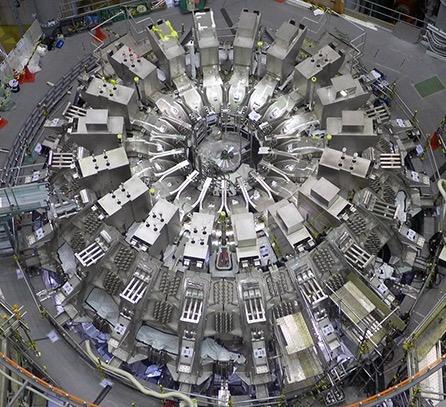

很多人还没有意识到,中国AI的这张底牌,已经让美国坐立不安。 黄仁勋一针见血的指出:中国在全球AI竞赛中的一大长板就是更完善、更快速发展的核电产业。 这话乍听有点绕,可把里头的门道扒开看,就知道美国为啥急得上火。 人工智能这东西看着玄乎,本质上就是靠算力堆出来的。现在的大模型训练一次,耗电量能抵得上几千户家庭一年的用量。 更别说那些密密麻麻的智算中心,随便一个大型的规划容量就达到吉瓦级别,耗电量堪比几十万人口的中小型城市。传统数据中心的机柜功率顶天也就10千瓦,现在AI集群的机柜功率密度直奔200千瓦去了,这对电力的需求简直是指数级暴涨。 偏偏电力这东西不是随便拉根线就能解决的。AI算力中心要的是稳定、持续、还得低碳的能源,不然要么算力波动影响模型精度,要么碳排放超标被卡脖子。这时候中国的核电优势就显出来了。 截至目前,咱们在运的核电机组有59台,在建的还有53台,总装机规模早突破1.25亿千瓦,稳稳坐在世界第一的位置上。更关键的是安全,这些机组已经安全运行超过600堆年,连续9年在WANO综合指数里拿全球第一,全球满分机组里快一半都是中国的。 这种硬实力可不是嘴吹出来的。以“华龙一号”为例,咱们不光掌握了核心技术,还带动了上下游5400多家企业搞创新,400多项关键设备都实现了自主化。东方电气这样的骨干企业,一年能稳定供应好几台套反应堆压力容器和汽轮发电机组,根本不愁产能跟不上。 中核集团的董事长卢铁忠说得实在,AI的尽头是算力,算力的尽头是电力,而电力的尽头很可能就是核动力。 这话可不是空谈,三门核电搞数字化转型,40多个数字化场景一落地,直接成了全球核电行业首个“灯塔工厂”,机组能力因子提高1.5%,大修工期缩短了46%。他们自己研发的大语言模型接入平台后,工作效率硬生生提升了四五成。 这边中国是核电、算力两手抓,那边美国却卡在能源上动弹不得。美国的超大规模数据中心占了全球55%的算力,可电网早就跟不上趟了。一个数据中心的耗电量能抵得上1000家沃尔玛门店,一次AI搜索的耗电量是普通谷歌搜索的10倍。 有预测说,到2028年美国数据中心的用电量可能占到全国用电总量的12%,2035年的电力需求更是2024年的30倍以上。更要命的是,现在建个数据中心要接入电网,得等足足7年,光这时间差就能把技术优势耗没了。 美国电网本身就老化严重,还搞分散管理,各州各自为政,根本没法协调应对集中式的高负荷需求。 为了撑住AI发展,电力公司计划未来五年砸1.1万亿美元升级电网,可特朗普政府加征的关税让涡轮机等设备交付周期拖得老长,输电线路一年新增还不到900英里,连前些年的平均水平都达不到。 电力成本最后全转嫁到老百姓身上,自2022年以来美国平均电价涨了13%,肯塔基州有护士夏天电费都飙到372美元,怨声载道。 反观中国,早就把核电和算力的布局串起来了。通过“东数西算”工程,把高能耗的数据中心放在西部核电资源丰富的地区,再用特高压输电把电力稳稳送到东部的算力需求区。 核电企业还在搞“核能+AI”的双向赋能,用AI技术搞数字孪生、智能运维,反过来又提升了核电的安全性和经济性。漳州能源、辽宁核电的智慧工地建设,中核武汉的大语言模型应用,都是实打实的落地成果。 更让美国焦虑的是,中国的核电布局还在往前冲。除了现役和在建的机组,咱们在可控核聚变这种“终极清洁能源”上也下了狠功夫。 磁约束托卡马克技术路线上,中国已经有超过10个实验装置在运行,形成了扎实的研究基础,正逐步进入燃烧实验和实验堆阶段。这意味着未来咱们的AI能源支撑不仅够用,还能领先一代。 美国不是没意识到问题,谷歌都开始联手能源公司重启核电站了,可他们的核电建设进度慢得像蜗牛,只能先拉着即将关闭的煤电、气电工厂凑数。这种临时抱佛脚的办法,跟中国从产业链到技术储备的全链条布局根本没法比。 黄仁勋说中国的核电是AI竞赛的长板,其实是点透了产业竞争的本质——高端技术拼到最后,拼的都是基础支撑能力。 中国的核电产业既解决了AI的能源刚需,又避开了化石能源的碳排放陷阱,还搭建起自主可控的产业链。这种别人短时间内补不上的短板,恰恰成了咱们最硬的底牌,也难怪美国会坐立不安。