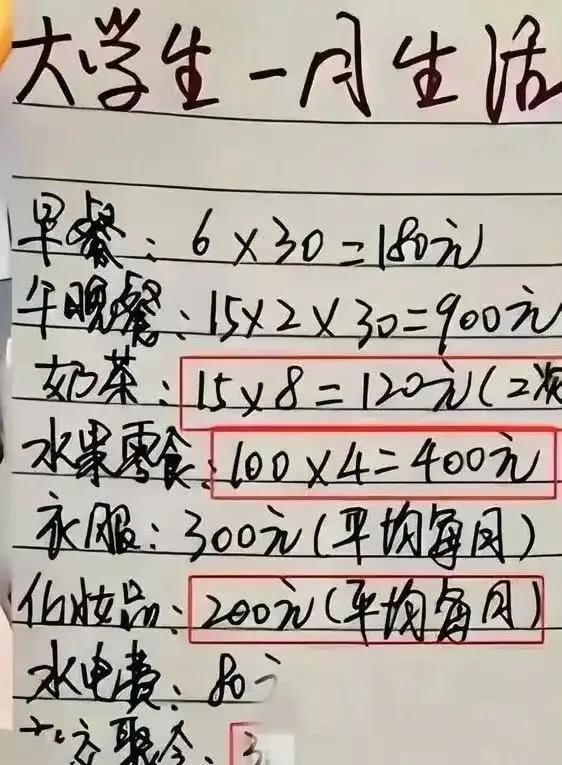

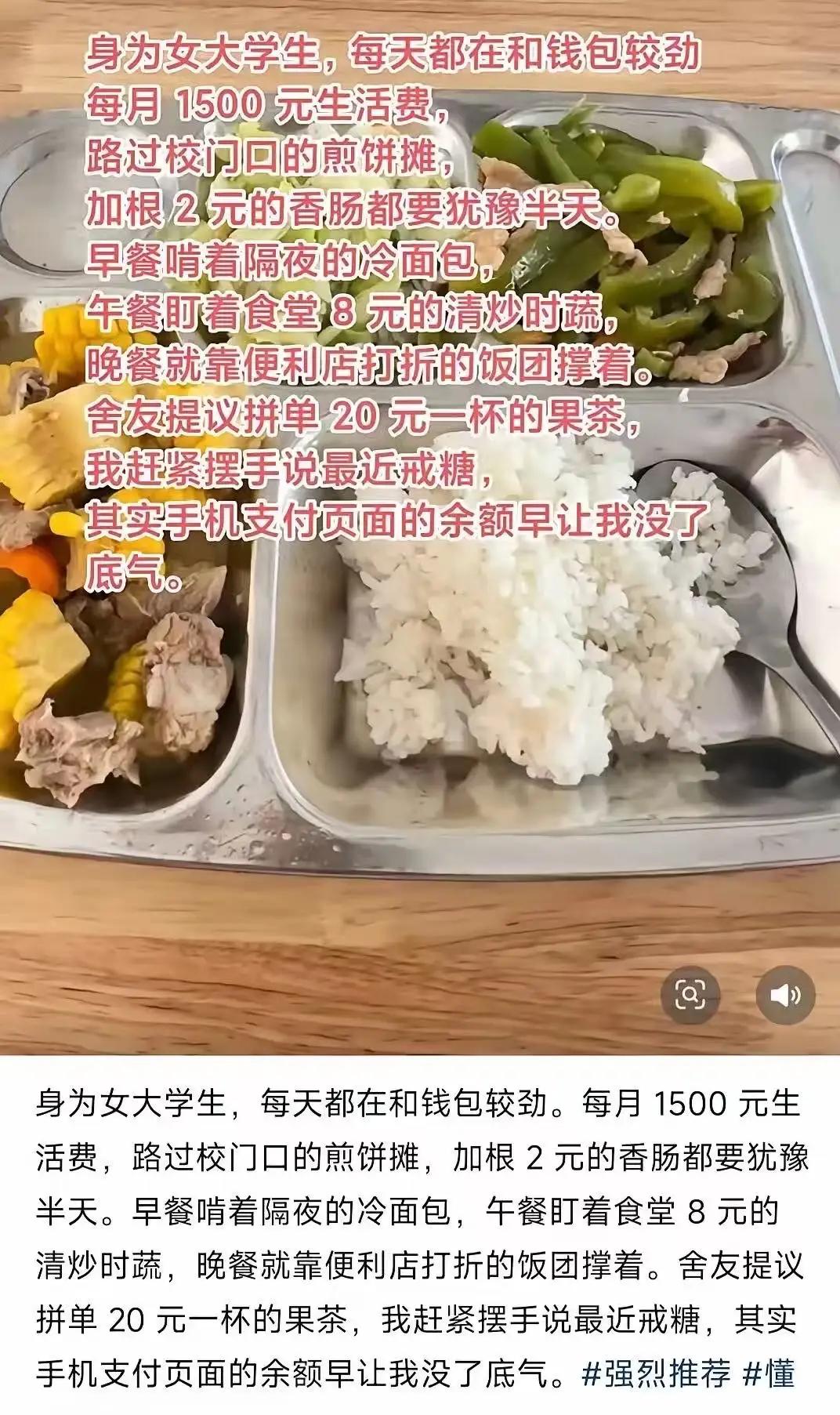

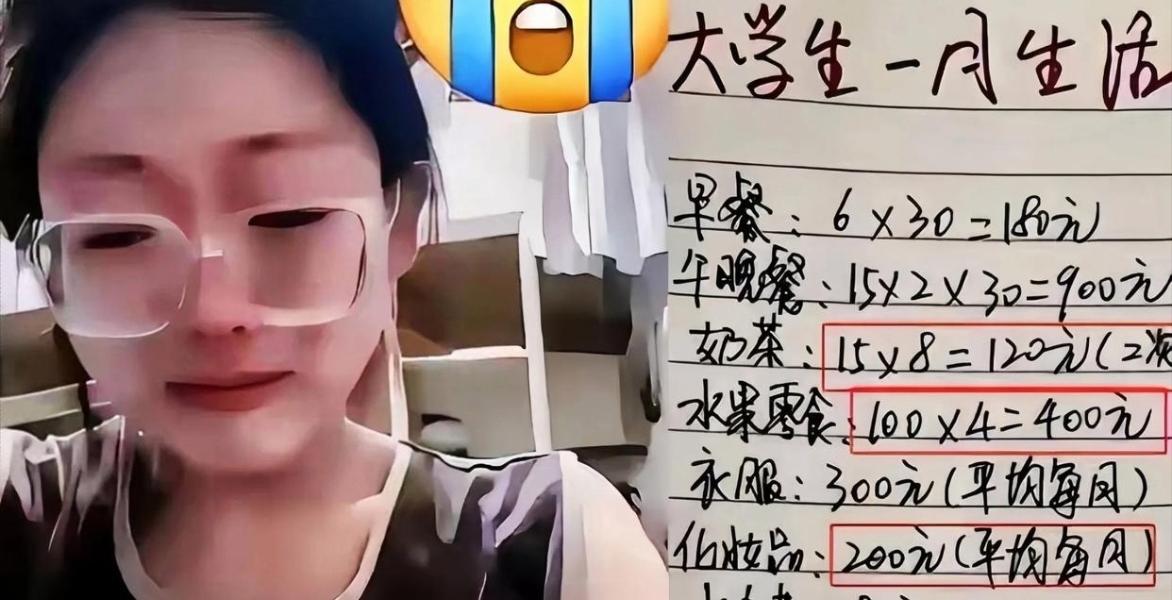

大学女生哭诉,父母一个月只给1500的生活费,根本不够。而她晒出的生活费清单,让网友炸锅了!网友:没有公主命,就不要得公主病!既然出生在普通家庭,就要多体谅父母的不易,学会感恩和节俭! 女孩儿站在煎饼摊前,盯着菜单上的“加香肠+2元”三个字,迟迟没开口,摊主看了她一眼,问:“要不要加?” 她犹豫了几秒,低声说:“不用了。” 在她背后,几个刚下课的同学点餐利落,香肠、鸡蛋双加、厚饼,扫码付款一气呵成。 她垂了垂眼,接过那份“最基础”的煎饼果子,转身走进了校园深处。 10月中旬,一则“女大学生哭诉每月1500元生活费根本不够”的短视频在社交平台火了。 视频中,这名女生边说边落泪,说自己已经很节省了,早餐啃面包,午饭最多15元,奶茶是“偶尔奖励一下自己”,衣服每月最多300元,化妆品也是“基础护肤”…… 可这些加起来,怎么都控制不住支出。她晒出的详细消费清单引发了巨大争议: 早餐:6元/天 × 30天 = 180元;午晚餐:15元/餐 × 2餐 × 30天 = 900元;奶茶:15元/杯 × 8杯 = 120元;零食水果:100元/周 × 4周 = 400元;化妆品:200元;衣服:300元;水电费:80元;聚会:300元 合计2480元,对比她每月1500元的生活费,整整差了近1000元,这笔账很快在网上引发了激烈讨论,一部分网友毫不留情,评论区直接炸开锅: “每天15块吃两顿已经不算节省,学校食堂10块钱能吃得很不错。” “奶茶一杯15,8杯一个月,完全可以不喝。” “衣服化妆品是月月都买的刚需?” 也有一部分网友表达了理解: “现在大学生哪有那么好过?消费水平早不是十年前的样子。” “不买这些,可能在同学之间都不好意思社交。” 这场争议的背后,其实隐藏着几道更深的裂痕——代际之间的消费观冲突、家庭背景的差异、社交压力下的消费焦虑,甚至还有青少年财务教育的缺失。 在评论区,一位自称“00后”的大学生道:“我每月1500,食堂一餐最多10元,聚会也很少参加,衣服一年买几次,护肤品靠双十一囤货。” 另一位家长则留言:“我们夫妻俩一个月工资加起来不到6000,两个孩子读书,一个月给女儿1500已经是很大的压力了。” 也有网友尝试提供折中之道:“想要生活质量可以理解,但得有对应的能力,不如兼职,周末做家教、发传单、咖啡厅服务员,既能补贴生活,又能锻炼自己。” 争议愈演愈烈,逐渐从一个女生的生活费扩展到更广泛的讨论: 什么才是合理的大学生活标准?家庭该给多少?孩子该承担多少?“节俭”还是“体面”,究竟该怎么选? 事实上,类似的情况并不少见。 南京一所高校的大三学生王珊曾在社交平台上晒出她的“极简生活”: 每天三顿都在食堂解决,服装只在换季时购入,洗发水、洗面奶都是超市促销款,一个月控制在1000元以下。 她坦言,这种生活不轻松,但也坦然接受:“不是因为想过苦日子,而是知道家里真的不宽裕。” 这些案例说明,生活费是否够用,并不仅仅取决于金额的多少,更在于消费观的形成,而消费观,本质上是一种价值观的体现,也是一种能力的展现。 现实中,1500元对不同家庭意味着完全不同的重量。 对沿海城市工薪阶层来说,也许只是一个普通的支出,但对农村家庭,尤其是单亲或负债家庭,这可能是夫妻俩辛苦劳作半个月才能攒下来的全部余钱。 问题在于,当孩子身处一个消费水平更高的环境中,是否能意识到自己的“起点”并做出相应的调整? 不能要求每个大学生都能立刻拥有成熟的理财能力,但至少,该有基本的生活判断和责任感。 不少家庭从未和孩子坐下来好好谈过“钱”的事,很多父母只是按自己认为“差不多”的标准给钱,很少解释家庭的真实经济状况。 孩子呢?有时候也不敢问,只能自己在社交的压力下苦撑,或者在某个情绪临界点彻底爆发。 在部分校园文化中,奶茶、护肤、社交、服饰甚至健身,已经成为某种意义上的“社交门票”。 不参与,就可能边缘化;参与,又必须付出代价,这种压力并不比课堂作业轻松。 但这不意味着就该全盘接受,理性的消费观,正是在这种环境中逐渐锤炼出来的,想要维持体面,又不至破产,唯一的出路就是规划、选择、权衡。 对这位哭诉的女生而言,生活费问题未必只是钱不够这么简单,更可能是她还没学会如何在有限的资源下,建立自己的生活节奏和节奏感。 现实确实不公平,但逃避和指责并不会让它更公平,真正能改变生活方式的,是行动,是调整,是成长。 教育的本质,从来不是一味满足,而是教会他们如何判断、如何选择、如何自立。 这世界上,根本没有什么是绝对“够花”的,关键在于,如何驾驭它,而非被它驾驭。