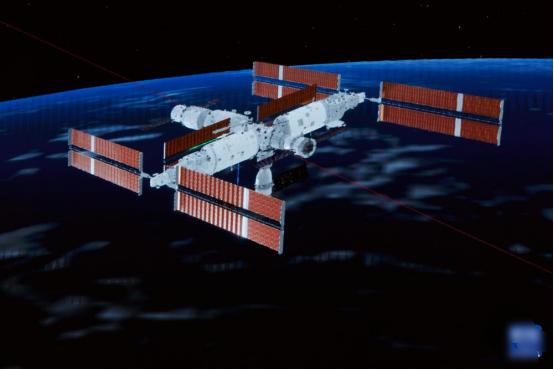

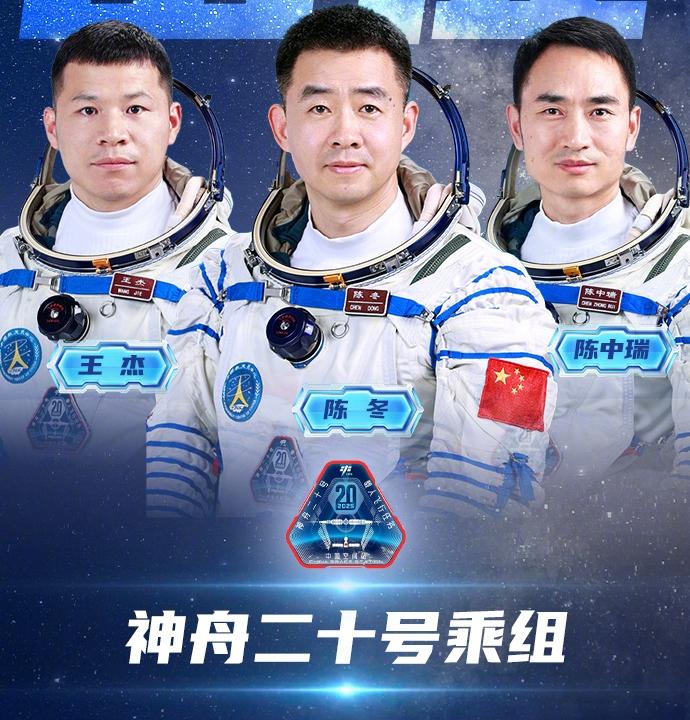

神舟飞船遭撞击,宇航员推迟返回,中国“新科技”能否经受住考验? 据央视报道,刚刚在“天宫”空间站内品尝了烧烤的中国宇航员们,迎来了一个新考验——由于神舟二十号载人飞船疑似遭到了微小的空间碎片的撞击,为确保安全无虞,原计划于11月5日返回地球的3名宇航员将推迟返程。在此之前,他们会率先针对飞船开展全面的风险评估工作,以最大程度保障归程万无一失。 太空里的这些 "小疙瘩"太难缠了,地球轨道上,尺寸超过 1 厘米的 "潜在有害" 空间碎片就超过 100 万个,更小的碎片更是数以亿计,它们都以每秒 7.9 公里的第一宇宙速度飞行,撞上航天器的威力堪比炮弹。 神舟二十号遇上的虽然是微小碎片,但哪怕是毫米级的颗粒,也可能对飞船的密封结构、推进系统造成隐患,这也是航天员必须推迟返程做全面评估的原因。但别以为咱们是被动挨撞,从碎片靠近到可能撞击,整个过程都在监控之中。 咱们在南极中山站建了专门的 "太空望远镜阵",四台固定指向的光学望远镜和一台射电望远镜 24 小时盯着低轨道,极区的特殊环境让观测精度比其他地区更高。 这些设备能精准追踪碎片的轨道,再结合全国的监测网络,通过算法算出碎片的飞行轨迹,提前预警碰撞风险。 实际上,中国空间站已经靠着这套系统多次主动 "闪避",每次都能以最小的燃料消耗调整轨道,避开危险碎片。这次虽然疑似发生了撞击,但能第一时间发现异常并启动评估,本身就说明预警监测系统发挥了作用。 就算碎片真的突破了预警,飞船和空间站还有实打实的 "硬防护"。可能有人好奇,为啥不在发射前就把防护装置装齐全?其实空间站出厂时就自带基础防护,但那些伸出来的管路、舱外设备要是提前装防护,会大大增加航天器直径,浪费宝贵的火箭运力。 所以咱们采取 "在轨加装" 的办法,从神舟十八号到神舟二十号,航天员已经出舱 7 次安装防护装置,给天和核心舱、问天和梦天实验舱的关键部位都穿上了 "铠甲"。 这些 "铠甲" 是多层复合结构,外层是高强度金属,中间夹着能量吸收材料,能像缓冲垫一样化解碎片的冲击力,关键区域的防护等级更是拉满,就是为了应对这种突发撞击。 更厉害的是,飞船和空间站自带 "损伤感知系统"。哈尔滨工业大学的科研团队花了 7 年时间,做了近两百次大尺寸舱壁超高速撞击试验,开发出的空间碎片撞击在轨感知技术早就装在了天和核心舱里。 这套系统靠传感器网络实时捕捉撞击信号,能精准定位撞击位置和损伤程度,哪怕是复杂舱体结构里的微小撞击,也能通过算法识别出来。现在航天员要做的风险评估,就是靠着这套系统的数据,再结合高清相机的舱外拍摄,把飞船受损情况摸得一清二楚,不会漏掉任何隐患。 而且咱们早就有过应对碎片撞击的实战经验。2024 年 3 月,神十七航天员就出过舱,把被微小颗粒撞坏的天和核心舱太阳翼修好了,这可是中国航天员首次完成在轨航天器舱外维修。 更别说空间站还配了压力应急处置系统,航天员处置故障的时间比以前增加了 5 倍,就算真有舱体泄漏之类的紧急情况,也有足够时间应对。 神舟飞船本身的可靠性更是经得住考验,送它上天的长二 F 火箭安全性评估值达到 0.99996,还靠全箭高清摄像机实现毫米级监测,这种数字化技术让飞船能自适应应对未知风险。 可能有人会问,这么多防护措施,为啥还会有撞击风险?实在是太空碎片太多了,数以亿计的微小碎片根本没法做到百分百预警,这是全球航天都面临的难题。 但中国的应对逻辑很清晰:能躲的提前躲,躲不开的靠铠甲扛,真撞上了能快速发现、及时修复。这次推迟返程看着是突发状况,实际上是这套安全体系按部就班运转的结果 —— 正因为监测到异常、有成熟的评估修复手段,才敢从容推迟返程,而不是盲目冒险。 这次事件不仅不是科技 "掉链子",反而是对中国航天安全体系的一次成功演练。从南极的地面监测站到太空的防护铠甲,从实时感知的传感器到能修能补的航天员团队,这套 "预警 - 规避 - 防护 - 修复" 的闭环已经越来越成熟。 那些说 "航天科技靠运气" 的论调,在一次次实战检验面前根本站不住脚。神舟二十号的航天员们之所以能沉着开展风险评估,底气就来自这些经过千锤百炼的新科技。