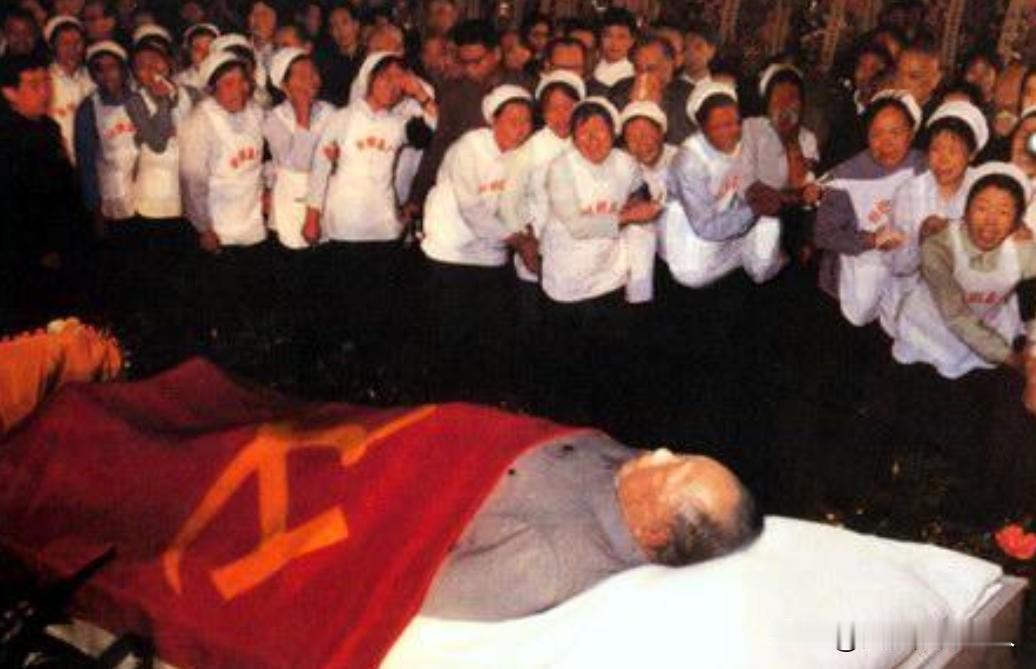

毛主席口中的华国锋是个老实人,但就是这个老实人,在毛主席去世后,却公然做了一个违背主席遗愿的决定,而且这个决定提出后,更是没有一个人敢站出来反对! 主要信源:(北方网——毛泽东遗体保护工作揭秘) 1976年9月9日零时10分,北京中南海202房间,毛泽东主席安详地闭上了双眼。 这位领导中国革命数十年的伟人,生前曾多次在不同场合表示支持殡葬改革。 1956年4月27日,毛主席在中共中央工作会议上第一个签名,支持实行火葬。 他在《实行火葬倡议书》上挥笔写下自己的名字,明确表示"死后遗体火化,不保留遗体"。 这份倡议书上随后有朱德、刘少奇、周恩来、邓小平等151位党和国家领导人相继签名。 在毛主席逝世当晚召开的政治局紧急会议上,最初的决定确实遵循了主席生前的意愿: 遗体进行短期保护,为期15天,供各界群众吊唁瞻仰,之后按计划火化。 医疗团队据此开展了常规防腐处理,注射了甘油、酒精等防腐剂。 医护人员按照短期保存的标准,进行了必要的处理,预计在吊唁活动结束后按既定程序进行火化。 但情况在第二天发生了根本性转变。 9月10日上午,在人民大会堂东大厅召开的政治局扩大会议上,以华国锋为首的中共中央作出了一个重大决定: 对毛主席遗体进行永久性保护,并建立纪念堂供长期瞻仰。 这个决定与毛主席生前意愿相悖,但在当时特殊的历史背景下,这一决策得到了政治局多数成员的认同。 据与会人员回忆,当时会场气氛凝重,与会者普遍认为,在党和国家面临重大转折的历史关头,保存毛主席遗体具有重要的象征意义和政治意义。 这一转变让医疗团队面临巨大挑战。 常规的永久性遗体保存需要在逝世后两小时内进行专业处理,而此时已过去十多个小时。 以徐静为首的医疗专家组临危受命,承担起这项看似不可能完成的任务。 徐静当时是医科院基础医学组的党支部书记,她接到任务时正在实验室工作,立即放下手中的研究,赶往中南海。 专家组在仔细研究后认为,虽然错过了最佳处理时机,但仍有可能通过特殊技术手段实现长期保存。 他们创造性地提出了一套综合方案,包括血管灌注、组织固定等多道工序。 这个方案在政治局会议上得到了华国锋的肯定: "长期保护好毛主席遗体,让世世代代群众瞻仰,是一项光荣的政治任务。" 会议从下午一直开到深夜,与会专家对技术细节进行了反复论证。 在实施过程中,医疗团队遇到了诸多困难。 由于前期仅做了短期防腐处理,遗体血管中的血液已有凝固迹象。 专家们不得不采用温水浴软化血管,严格控制温度在37摄氏度左右。 张炳常教授凭借丰富的解剖学经验,主导了精细的血管灌注操作。 工作现场气氛紧张,每个人都全神贯注,生怕出现任何差错。 操作过程中,医务人员需要克服心理压力和技术难题,在极其困难的条件下完成这项重大任务。 与此同时,纪念堂建设也在紧张进行。 谷牧副总理亲自协调多个部门,解决棺罩制作、温控系统安装等技术难题。 北京市建委、石化部、轻工部等多个部门协同作战,在极短时间内完成了专用棺罩的研制。 在全国各地专家和技术人员的共同努力下,有机玻璃棺在创纪录的时间内研制成功,有效解决了遗体保存的环境控制问题。 这项工程动用了全国最好的技术力量,体现了当时中国科技水平的最高成就。 1977年8月,坐落在天安门广场南侧的毛主席纪念堂正式竣工。 这座占地面积5.72公顷的建筑,从设计到施工仅用了半年时间,创造了中国建筑史上的奇迹。 在各项指标达标后,毛主席遗体被移入纪念堂水晶棺。 这一过程凝聚了无数人的心血,也体现了一个时代的选择。 纪念堂开放后,每天都有成千上万的群众前来瞻仰,表达对伟大领袖的深切怀念。 华国锋在当时历史条件下作出的这个决定,既考虑了人民群众对领袖的深厚感情,也体现了特殊时期的政治需要。 这一事件也折射出中国在历史转折关头的集体心理和社会情绪,成为研究当代中国史的一个重要案例。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!