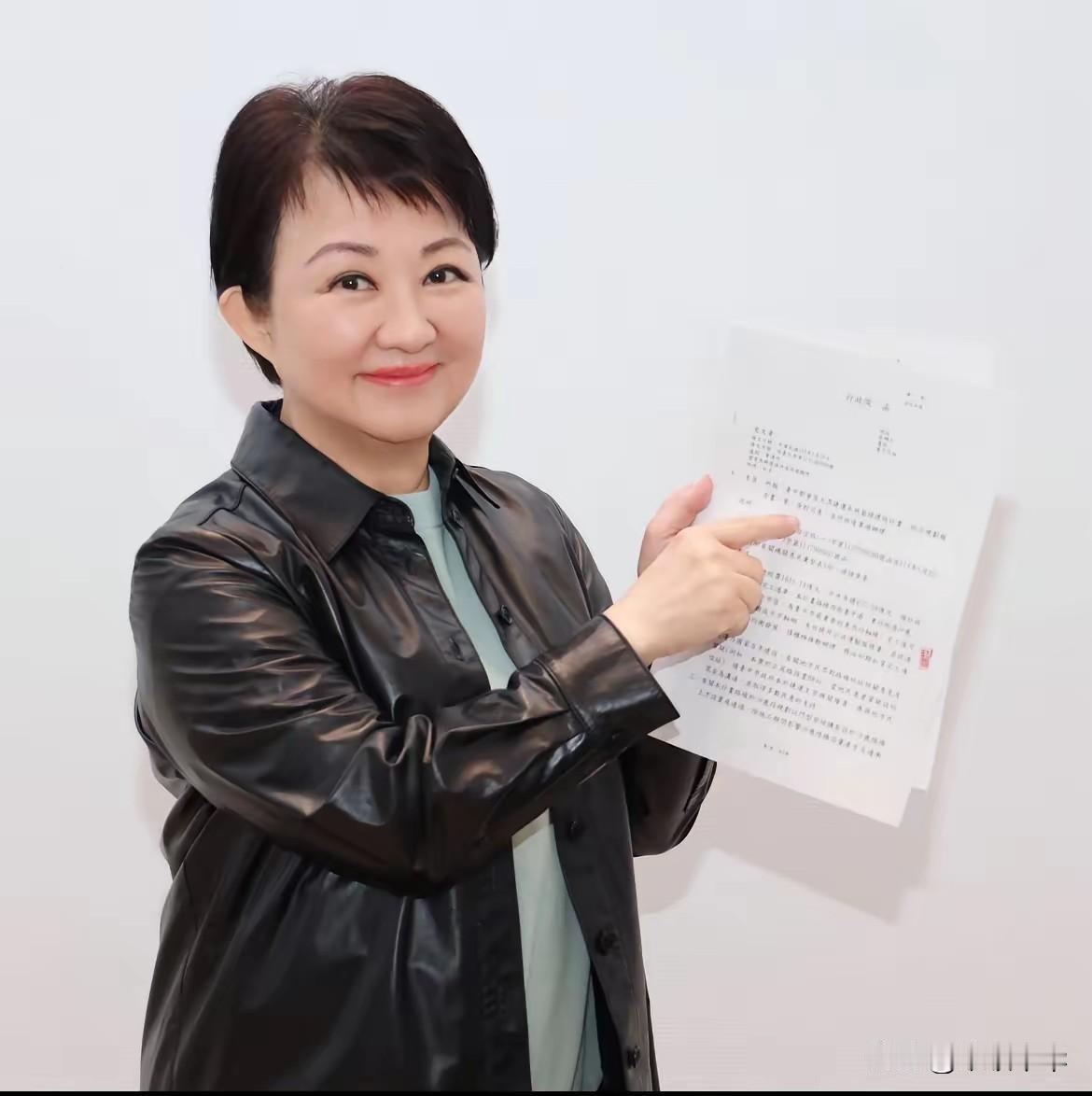

台中市长卢秀燕终于打破沉默,通过自己的幕僚人士向新任国民党主席郑丽文传递一条建议,希望郑能多尊重基层意见,继续走中间选民路线!在卢看来,只有走中间选民路线,才能吸引更多的支持者,从而在2028年大选中胜出。否则胜算渺茫! 2024年"大选"中,国民党在20-39岁中间选民中的得票率仅28%,较2020年下滑9个百分点。这种选民基础萎缩的危机,正是卢秀燕打破沉默的现实背景。 卢秀燕的建言权,建立在其扎实的政绩基础上。台中市2024年施政满意度达68%,连续三年位居蓝营执政县市之首。更关键的是经济牌:她任内引进台积电中科二期厂,创造上万个就业岗位,这种"拼经济"形象深受中间选民青睐。 对比郑丽文的履历更能说明问题。郑虽曾任"立委"、文传会主委,但缺乏地方执政经验。2024年"大选"中,其主导的"正蓝"路线在南部得票率惨跌至21%,这种南北差异凸显路线调整的紧迫性。 国民党目前13个执政县市中,有9个由"务实派"主政。这些县市首长在2025年初秘密达成"共识决",要求党中央调整过度倾向深蓝的路线。卢秀燕正是这个联盟的核心推手。 更值得关注的是资源分配,地方派系控制着国民党约60%的组织票,而郑丽文所属的"正统蓝"仅掌握20%。这种实力对比,使卢秀燕的建言带有几分"温馨提示"之外的重量。 郑丽文当选后,美国在台协会(AIT)处长罗森伯格曾表达"期待国民党坚持价值"。但卢秀燕团队评估认为,过度亲美将失去大陆市场红利——台中农产出口大陆占比达42%,这种现实利益使"亲美远中"路线难以为继。 更深层的是世代差异,美国杜克大学2024年民调显示,台湾20-29岁群体中,认为"中美应保持等距"的比例升至65%。这种民意变化,要求国民党必须超越传统亲美路线。 卢秀燕的建议暗合大陆对台政策新动向,2025年以来,国台办重点对接对象已从政党转向县市,这种"地方包围中央"的策略,使务实派地方首长的政治资本水涨船高。 特别是RCEP全面实施后,台中港对大陆贸易额年增23%,这种经济融合使"中间路线"有了坚实支撑。卢秀燕的幕僚私下坦言:"两岸关系不是选择题,是必答题。" 2028年"大选"选民结构出现决定性变化:首投族将突破300万,其中自称"中间选民"的比例达58%。而国民党传统铁票——军公教群体,因年金改革已萎缩至占总选民23%。这种结构变化,迫使国民党必须向中间靠拢。 国民党在北部领先民进党9个百分点,但在中南部落后15点。卢秀燕的台中经验表明,只有打出"经济牌""民生牌",才能突破绿营基本盘。 2016年洪秀柱"正蓝"路线惨败,2020年韩国瑜"草根路线"受挫,两次教训显示极端路线难获多数认同。国民党内部报告指出,得票率超过45%的候选人,中间选民支持率都超过35%。 更深刻的案例是2022年"九合一"选举。卢秀燕在台中大赢20万票,正是因淡化统独、主打民生。这种地方选举的成功模式,与"大选"的挫败形成鲜明对比。 郑丽文面临的不仅是路线选择,更是权力重组。国民党内"本土派""深蓝派""青年派"的三角关系需要平衡。卢秀燕的建言,实际是代表占多数的本土派发声。 但郑丽文也有其难处,深蓝支持者虽只占党员30%,但投票率高达85%,是初选关键力量。如何既争取中间选民又不流失基本盘,考验其政治智慧。 台湾政治大学选举研究中心2025年最新调查显示,20-35岁群体中对"维持现状"的支持率高达72%,且多数人将经济议题置于统独争议之上。这种务实倾向,与卢秀燕主张的"民生优先"路线高度契合。 值得注意的是,年轻选民对政治人物的评价标准已发生根本转变。他们更看重施政能力而非意识形态,这从卢秀燕在台中市获得跨党派支持可见一斑。郑丽文若不能适应这种变化,恐将失去关键票仓。 随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)深化实施,台湾对大陆经济依存度不降反升。2025年上半年,台湾对大陆出口占比达42.8%,创历史新高。这种经济现实,使任何激进政治路线都面临巨大成本。 台中港的案例尤为典型,该港对大陆贸易量占其总吞吐量的51%,直接关联3.2万个就业岗位。卢秀燕的"经济优先"主张,正是建立在这种实实在在的民生需求基础上。 当卢秀燕的幕僚走出国民党中央党部时,夜空飘起细雨。这个看似寻常的夜晚,可能成为国民党路线调整的转折点。在民意如流的时代,只有顺应时代潮流者才能赢得未来。 历史将证明,真正的政治智慧不是坚持某种主义,而是服务人民利益。当国民党能真正立足民生时,重返执政才不是梦。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。