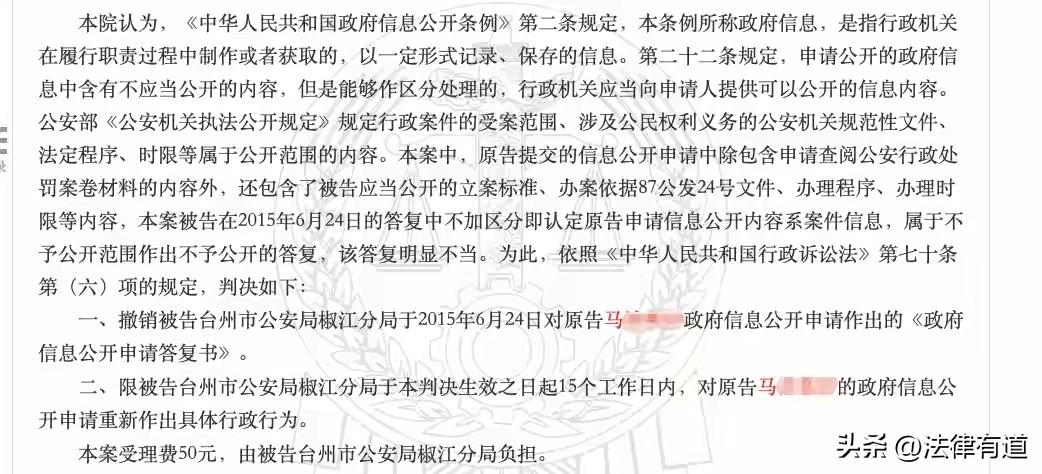

一场跨越27年的黄金官司,引发新时期法律争议:27年前倒卖12公斤黄金被没收,法律变迁不构成犯罪,家属追索遭法院驳回。 1998年9月19日,一辆开往浙江台州的大巴车上,马先生的父亲携带约12.5公斤黄金前往销售,途中被警方查获。 警方依据1987年《关于严厉打击倒卖走私黄金犯罪活动的通知》,对马先生父亲作出没收全部黄金行政处罚。马先生父亲因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。 马先生交纳3万元保证金后,为父亲办理取保候审。然而此后几年里,父亲既没被判刑,也没销案,案件陷入一种悬而未决状态。 2003年,国务院发布《关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》,取消黄金收购许可、零售业务核准等行政审批。意味着个人经营黄金行为不再构成非法经营罪。 法律的变化,让马先生看到了要回黄金的希望。他认为父亲被查后一直没被起诉、判刑,说明案件尚未结案。依据现行规定,父亲行为不再构成犯罪,警方应撤销案件并归还黄金。 他多次与警方沟通,但始终未能要回黄金。马先生于2015年、2016年两次将台州警方告上法庭。 第二次诉讼,马先生请求撤销行政处罚决定书、退还黄金。而法院以“行政诉讼明显超过期限”为由,驳回诉讼请求。 @法律有道 一、 从行政诉讼程序角度看,判决符合法律规定,具有合法性: 法院驳回起诉主要依据是行政诉讼的起诉期限。 1、根据当时的《行政诉讼法》第三十九条:“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出。法律另有规定的除外。” 对于未告知诉权或起诉期限的,相关司法解释通常规定最长不超过2年的起诉期限。 2、本案适用: (1)起算点:马先生父亲是在1998年收到《公安行政处罚决定书》时,就明确知道该具体行政行为内容。起诉期限应从1998年计算。 (2)期限经过:马先生在2015年、2016年才提起行政诉讼,距离1998年已过去17-18年,远远超过法定3个月普通起诉期限和2年最长起诉期限。 3、法院逻辑:行政诉讼设立起诉期限制度,立法本意是为维护行政管理效率和法律秩序稳定性,防止行政法律关系长期处于不确定状态。如允许当事人在行政行为作出十几年后仍可起诉,将会使公共利益和行政秩序陷入瘫痪。 因此,纯粹从程序法角度审视,温岭市人民法院以“超过起诉期限”为由驳回马先生的起诉,是严格依法办事,程序上是完全合法的。 二、 从实体正义和法律原则角度看,判决存在可商榷之处,合理性存疑: 尽管程序合法,但此案处理结果在实体上显得不公,暴露了法律程序与实体正义之间的冲突: 1、刑事部分悬而未决,是本案关键瑕疵 (1)法律焦点:马先生父亲案件包含两个部分:行政处罚(没收黄金) 和刑事追究(非法经营罪)。虽然行政处罚已作出,但刑事部分仅办理取保候审,既未撤案,也未作出无罪判决,导致案件在刑事上处于“悬而未决”状态。 (2)法理分析:对于一个“悬而未决”的刑事案件,其相关的扣押、没收财物在法律上属于“涉案财物”,其最终处置应当与刑事案件的最终结论挂钩。 警方不能仅仅依据一个行政处罚决定就将刑事案件中的关键证据和疑似非法所得永久占有。刑事程序的未完结,为当事人主张权利留下了法律上的突破口。法院在审理时,或许应考虑将行政和刑事两部分关联审查,而不是孤立地看待那份行政处罚决定书。 2、“从旧兼从轻”原则的适用可能性 (1)法律焦点:“从旧兼从轻”是刑法的基本原则,意指对于行为人的处理,原则上适用行为时的旧法,但如果新法对行为人更有利(更轻或不认为是犯罪),则适用新法。 (2)法理分析: 首先是刑事部分:2003年国务院取消行政许可后,个人买卖黄金不再构成非法经营罪。根据“从旧兼从轻”原则,对于尚未审结的案件,理应适用新法,即不构成犯罪。既然不构成犯罪,那么作为“赃物”被没收的黄金就失去了刑事上的依据。 其次是行政部分:虽然“从旧兼从轻”原则主要适用于刑法,但其背后的“有利于行为人”的法理精神,在处理此类因法律变迁导致的历史遗留问题时,应当被参考。将一个根据现行法律已不构成犯罪的行为所产生的“非法财物” 永久没收,有违法律的公正性。 3、行政处罚的合法性基础已动摇 2003年政策变化,实质上动摇了原行政处罚决定的实体合法性基础。虽然程序上超过了起诉期限,无法通过行政诉讼去撤销原决定,但并不意味着该决定在实体上就是绝对正确和不可挑战的。当事人完全可以通过申诉、信访等其他法律监督途径,请求公安机关或其上级机关依职权撤销或变更该处罚决定,其核心理由就是“作为处罚依据的事实和法律基础已发生根本性变化”。 法院的判决在技术层面是合法的,坚守了程序正义的底线。然而这种机械适用程序法规定,忽视案件背后重大实体正义问题的做法,导致了“合法但不合理”的结果。