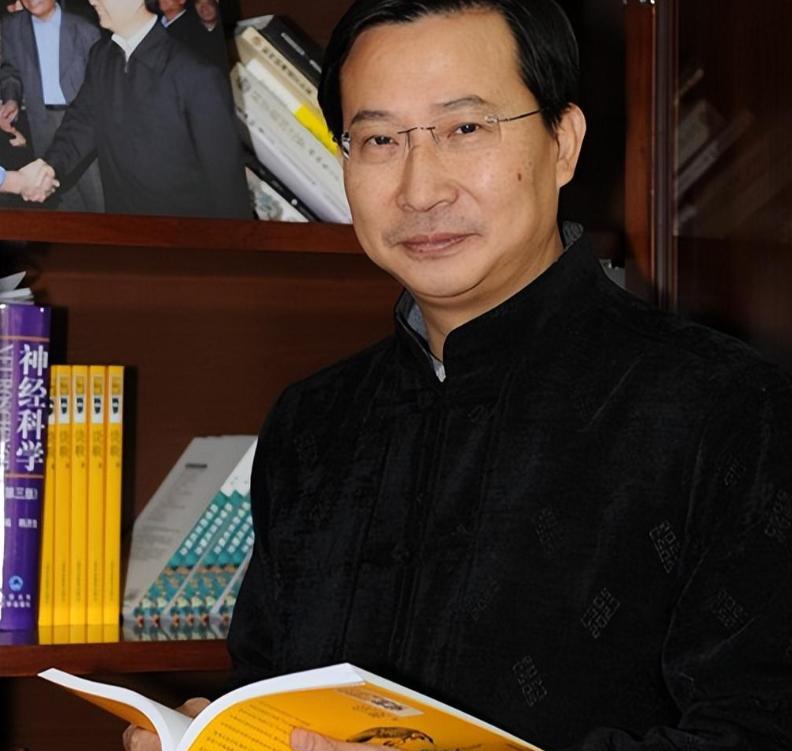

[太阳]2011年,饶毅在主动撤销美国绿卡,回到中国竞选中科院院士,却在第一轮就惨遭淘汰。他愤怒地宣布:“我宣布,永久退出中国院士竞选!” 2011年,一场中国科学院的院士增选,把科学家饶毅的名字,跟一连串对体制的尖锐追问死死地绑在了一起。 这压根就不是一个某人评选失败的简单故事,而是一个关于学术理想、个人风骨和荣誉体系怎么也掰扯不清的经典博弈,饶毅在这场局里的选择,远远超出了个人的输赢,给整个中国科学圈儿秀了一把:什么叫换个姿势的成功。 他的争议之所以能炸开锅,核心就在于那份堪称完美的履历,和那个让人跌破眼镜的结果之间,形成了巨大的拉扯感。 饶毅的条件,说实话,就像是为这个头衔量身定做的模板:他出身医学世家,父亲就是著名的医学家,自己先在复旦深造,后又跑到顶尖的美国加州大学旧金山分校,拿下了神经生物学博士。 他在圣路易斯华盛顿大学这些牛校里教书,研究大脑怎么工作,成果发在国际顶级刊物上,响当当的。 2007年,他更是放弃了美国绿卡,一头扎回国,当上了北京大学生命科学学院的院长,这颗报效祖国的心滚烫得很。 无论是闪闪发光的学术成就,还是那股子赤诚,都让饶毅成了那年院士评选里的大热门,可谁都没想到,剧本来了个急转弯——他在第一轮投票就被刷了下来,跟他一起落选的还有另一位学术大牛施一公。 这下子,学术圈直接懵了,各种猜测满天飞,有人说他性格太直,得罪了人,也有人嘀咕是不是评选对“海归”有看法,更有人直指整个过程就是个“黑箱操作”。 面对出局,饶毅的反应比他参选本身还要劲爆,他没选择沉默,也没想着下次再来,而是直接在自己的博客上发了篇声明,撂下一句狠话:“永久退出院士竞选”。 这个姿态,等于直接跟这套荣誉体系撕破了脸,他一下子从一个游戏里的失利者,变成了站在场子外面高声批评的“告别者”。 这背后,是他对评选公平性彻底的失望,也暴露了他骨子里就瞧不上那些“虚名光环”的价值观,他自己也说,本来就没想选,是被人劝来的。 所以当结果把体制不透明的一面甩在他脸上时,他的退出,更像是一种信仰的坚守,那句“且看10年后,有多少科学家能超过我”,更是把他那种决绝和自信拉满了——他选择用未来的时间跟成果,而不是一个帽子,来定义自己一辈子的学术分量。 说来也有趣,放弃了院士这条赛道后,饶毅反倒是在公共领域里闯出了一片更广阔的天地,他的影响力不但没因为落选而减弱,反而因为跟体制保持了一点距离,说话更有分量了,他不再只是个埋头实验室的科学家,更像一个推动科学文化进步的公共知识分子。 后来,他牵头搞了个科学媒体《知识分子》,给科学和大众之间搭了座桥,他自己的博客也没停下,对科研体制的毛病照样批得毫不留情。 他还设立了“科学探索奖”,真金白银地去扶持年轻人,在新冠疫情那样的公共事件里,他又用专业知识,率先提出“全民核酸检测”这样关键的建议。 他做的这一切,横跨了科研、教育、传媒和公共政策好几个领域,清清楚楚地告诉所有人,饶毅的价值,根本不是一张院士证书能框住的。 信息来源:饶毅:从此不再参评院士2011年08月18日中国青年报