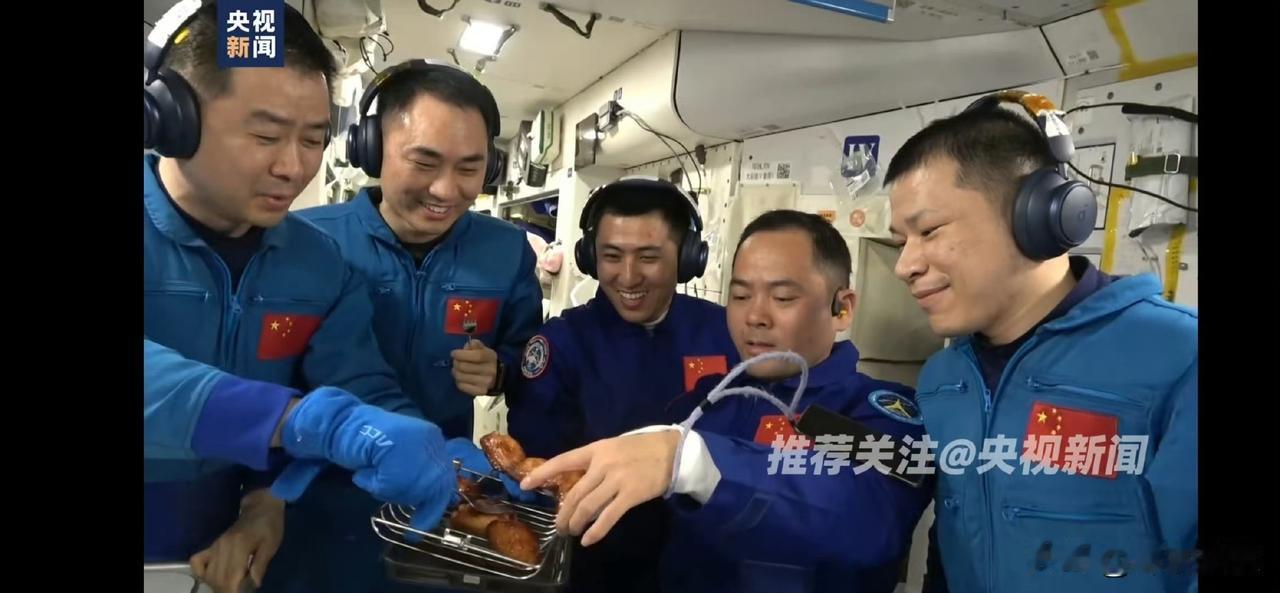

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 最近在网上看到一种说法,问“为什么大家都不提中国空间站了”,还说什么“跟国际空间站差距太大,没脸提”。这种说法其实完全弄反了——中国空间站不是没消息,而是已经从轰轰烈烈的“建设期”转入了稳扎稳打的“运营期”。 就像一栋新楼,装修时当然热闹,等住进去后,就是安安稳稳过日子了。现在的中国空间站,正是进入了这样一个扎实做科研、常态化运行的阶段。 就拿最近的一次任务来说吧。2025年11月,神舟二十一号飞船上去跟已经在轨的神舟二十号来了次“太空会师”。你可能想,这不就是普通的交会对接吗?但这次可不一般——它把交会对接的时间从以前的6.5小时直接压缩到了3.5小时。 这就好比以前坐高铁从北京到上海要五六个小时,现在缩短到三个半小时,不只是快了一点,而是整个技术体系升级了。 这意味着我们的飞船能更快地把航天员和物资送上去,应急反应能力也更强了。听说这个快速对接技术是我们自主研发的,连国际空间站目前都还没做到这个速度。 这次神舟二十一号还带了四位特殊的“乘客”——四只经过严格训练的小鼠。别小看这几只小鼠,它们可是肩负着重要使命的。这是中国空间站第一次开展啮齿类动物的长期生存实验。为什么要带小鼠上天? 因为小鼠的生理机制跟人类有很多相似之处,通过观察它们在太空中骨骼、肌肉、免疫系统会发生什么变化,就能帮我们更好地了解长期太空飞行对人体的影响。将来要是想登陆火星,这种研究可是至关重要的基础工作。 而神舟二十号那边也没闲着,它带上去的涡虫和斑马鱼正在开展另一批重要实验。涡虫这种小生物特别神奇,你把它切成两段,它能自己长成两条完整的个体。科学家就想知道,在太空中这种再生能力会不会发生变化? 还有斑马鱼,它的心血管系统跟人类有不少相似之处,在微重力环境下它的骨骼和心脏会有什么变化?这些研究看起来是在关注小生物,实际上都是在为人类的太空生存铺路。 从2022年空间站建成到现在三年时间,已经有28名航天员、44人次进入过太空了。这个数字背后是中国太空计划的一个巨大转变——我们从以前的“偶尔去一趟”变成了现在的“长期有人驻守”。 就像家里常年有人住一样,空间站里时刻都有航天员在工作、生活、做实验。这种常态化运行的意义,比单次的突破更重要。 可能有人会拿国际空间站来比较,说人家运行了二十多年,规模更大。确实,国际空间站是前辈,有很多值得我们学习的地方。但要知道,中国空间站是我们自主设计建造的,所有的核心技术都掌握在自己手里。 而且我们在某些方面已经实现了超越,比如刚才说的快速交会对接技术,还有能源系统、生命保障系统都达到了世界先进水平。更重要的是,中国空间站更年轻,设计上也采用了许多新技术,可以说是“站在巨人肩膀上”的产物。 现在空间站上的科学实验已经覆盖了生命科学、流体物理、材料科学、天文观测等众多领域。每个月都有新的实验样本送上去,每个月也都有研究成果传回来。 这些成果可能不会天天上热搜,但它们正在默默推动着科技进步。比如在太空制备的新材料,可能将来会用在你的手机上;太空医学的研究成果,可能将来会用在医院的诊疗中。 所以啊,不是中国空间站没消息了,而是它已经进入了稳健发展的新阶段。就像一个人从青春期的轰轰烈烈进入了成年期的扎实深耕,不再需要天天敲锣打鼓,但每一步都走得很坚实。这种转变,恰恰说明我们的太空计划越来越成熟,越来越自信。 看着太空中这个属于中国人的“家”,想着上面时刻都有航天员在忙碌,确实让人感慨——从几十年前的“两弹一星”到现在的空间站,中国的航天之路走得不快,但每一步都踩得特别实。 未来的路还长,空间站会继续带给我们更多惊喜,而那些说“没消息”的人,可能只是没有注意到这种从“热闹”到“门道”的转变罢了。