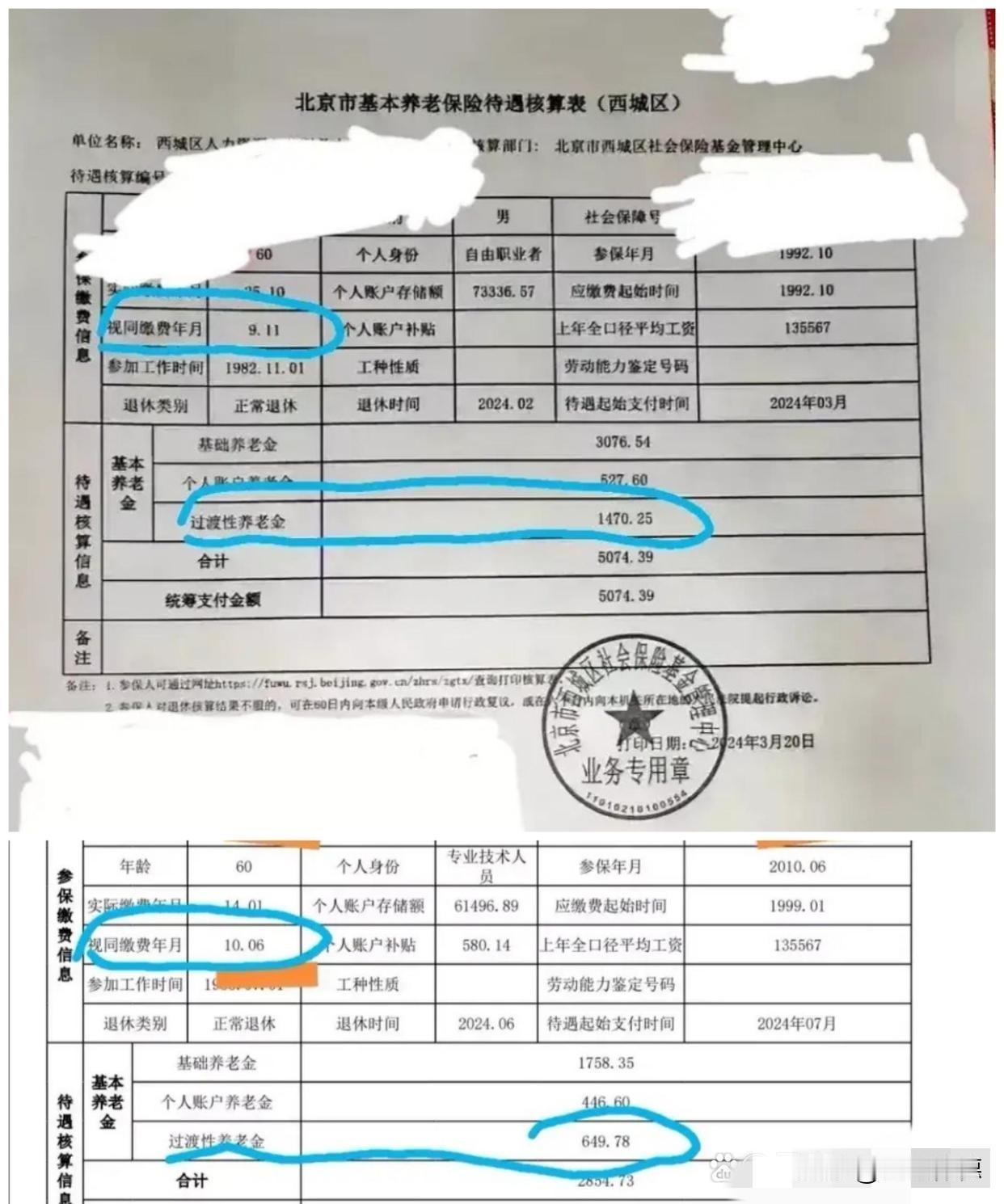

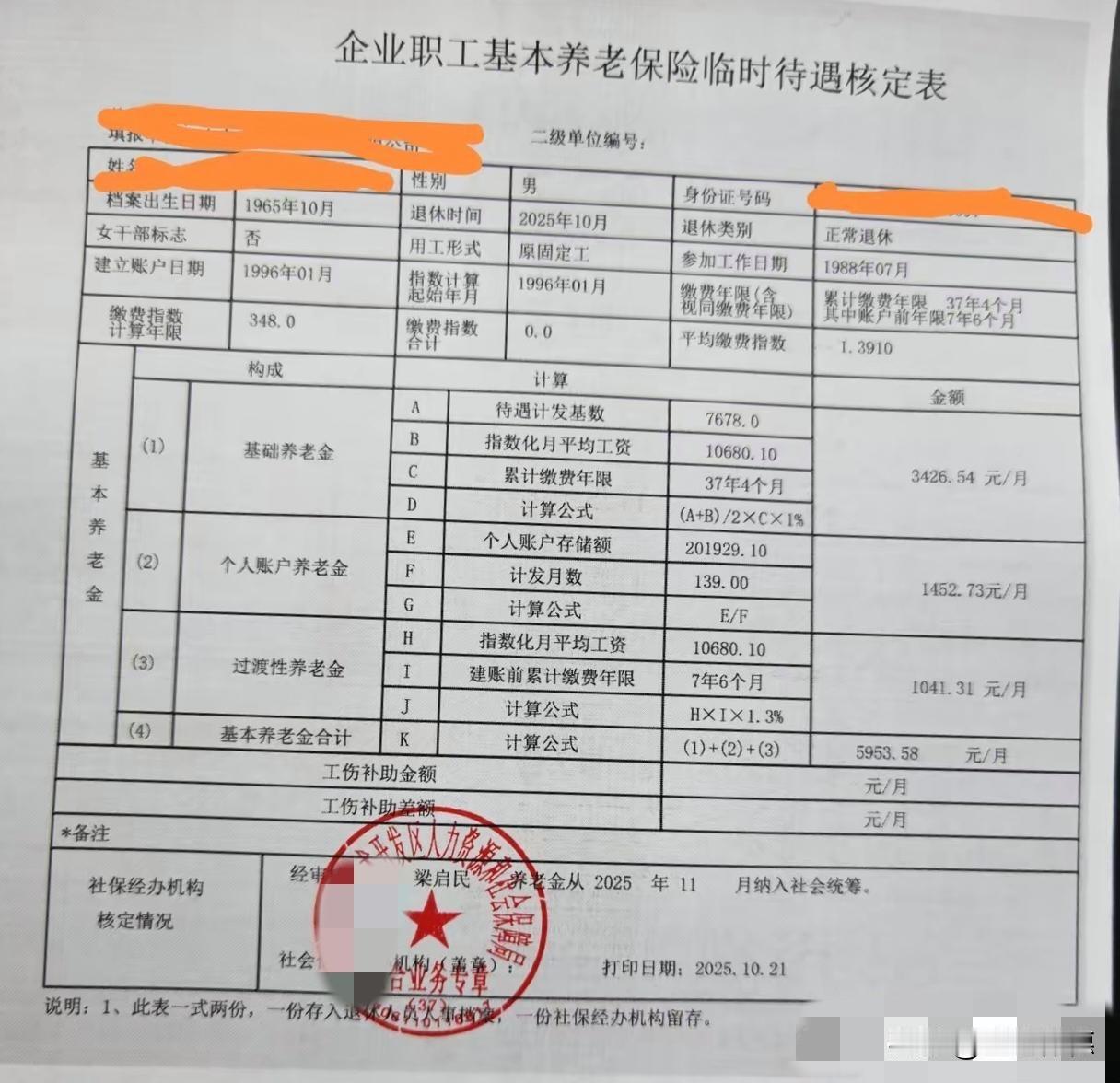

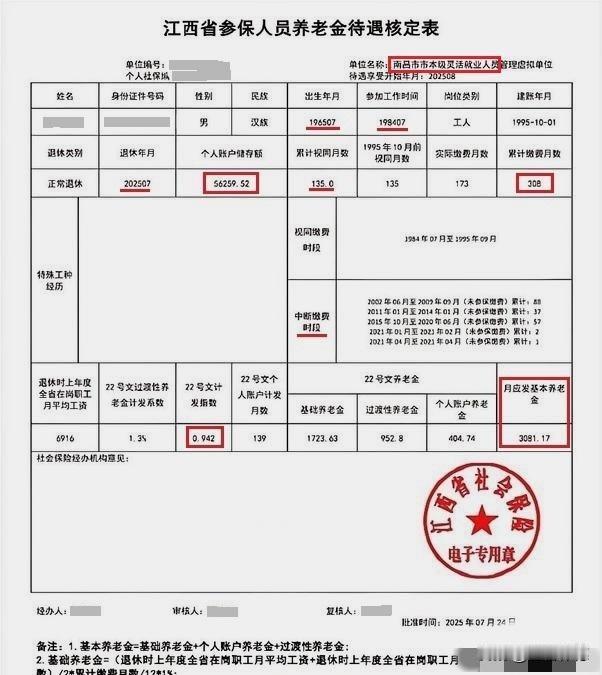

好的,这两份并置的养老金核定表,宛如一幅清晰的“养老双城记”,直观地揭示了养老金待遇的巨大差距及其根源。 核心差距:地域与身份的双重鸿沟 两者的差距是悬殊的。北京退休人员月养老金达5074.39元,而前一位仅2867.4元,前者几乎是后者的1.77倍。这差距主要源于三点: 1. 地域鸿沟:社平工资的决定性作用。养老金计算与退休地的社会平均工资强相关。北京的“上年全口径平均工资”高达135567元(月均11300元),这远高于第一个案例所在省份的水平,直接大幅拉高了其基础养老金和过渡性养老金。 2. 身份与视同缴费年限:制度性红利。北京案例拥有10年6个月的“视同缴费年限”,这意味着他有一段工龄无需个人缴费,却由国家承担其养老权益,这直接转化为了可观的1470.25元过渡性养老金。而第一个体劳动者完全没有这部分,全部依赖自身实际缴费。 3. 缴费年限与账户积累。北京案例总缴费年限更长(约31年),且个人账户积累更多,这些都为其更高的养老金奠定了基础。 角色代入的感慨 作为北京的退休人员,在欣慰之余,或许会有一丝复杂的情绪。欣慰于晚年生活有坚实保障,这份待遇是对其长期职业生涯,尤其是在体制内或国企阶段贡献的认可。那1470元的过渡性养老金,正是制度给予的“历史红利”。但对比之下,也可能对全国养老待遇的巨大不平衡产生感慨。 作为第一位个体退休者,心情可能更为沉重。同样是辛勤工作二十余载,全部依靠个人缴费,最终待遇却与北京同行相差近一倍。这难免会让人感到一种“同工不同酬”的无奈,深刻地体会到地域发展差异和个人身份(体制内/外)对个人命运的巨大影响。他的养老金,仅能维持基本生活,而难以奢谈质量。 结语 这两份表格,不仅是个人收入的核算,更是中国养老金“多轨制”和历史变迁的缩影。它清晰地告诉我们,养老待遇不仅取决于“干了多久”,更深刻地受制于“在哪里干”和“为谁干”。在追求社会公平的今天,如何逐步缩小这类制度性、地域性差距,是留给未来的重要课题。